[스크랩] 한국 배(선박)의 역사

~ 한국 평저선과 첨저선의 역사 ~

(출처 : 본인 mars 블로그 & 한국 해양과학)

세계 最古목선 발견

창녕 신석기 유적서 8,000년前제작 추정

국내는 물론 세계에서도 가장 오래된 것으로 추정되는 목선이 발견됐다.

국립김해박물관은 경남 창녕군 부곡면 비봉리 신석기 유적에서 통나무를 이용해 만든 소형 선박을 발견했다고 5일 밝혔다. 김해박물관은 목선 발견 지점이 비봉리 유적 아래 신석기 초창기 층위인 점을 감안할 때 이 선박이 8,000년 전(기원전 60세기)에 제작, 사용됐을 것으로 추정했다.

|

| 8,000년 전 제작된 것으로 추정되는 목선. 사진 아랫쪽이 선미, 위쪽이 선수 부분이다. 국립김해박물관 제공 |

과학적 연대 측정 등을 통해 이 같은 추정이 사실로 확인될 경우, 국내 발굴 선박 가운데 지금까지 가장 오래된 경주 안압지 배(8세기)보다 6,800년 앞서게 된다.

또 이집트 쿠푸왕 피라미드 고선박 보다 3,400년, 일본에서 가장 오래된 선박으로 알려진 도리하마(鳥浜)1호나 이키리키(伊木力) 유적 출토품보다 2,000년 이상 앞서 세계에서 가장 오래된 것이 된다.

실물 기준으로 볼 때 비봉리 목선은 최대 길이 310㎝, 최대 폭 60㎝, 깊이 약 20㎝ 정도의 규모이며 소나무로 만들어졌다. 배는 불로 나무를 그슬린 뒤 날카로운 석기로 제작했으며 어로용, 이동용 등 다목적으로 사용했던 것으로 추정된다.

김해박물관측은 “어로 활동 등 신석기인들의 생활상과, 목선을 만들 정도로 뛰어났던 당시 사람들의 기술력 등을 보여주는 매우 소중한 자료”라고 평가했다.

박광희기자 khpark@hk.co.kr [한국일보 2005/09/06]

"신석기 역사 다시 써야" 학계 흥분

세계 最古목선 발견

소나무 재료… 전체 길이 4m 넘을 듯

"돌칼 등 이용 가공기술 상당히 뛰어나"

비봉리 목선은 우리나라에서 발굴된 선박 가운데 가장 오래됐을 뿐 아니라 세계적으로도 그 유례를 찾기 어려울정도로 오래된 배다.

고고학계는 비봉리 목선 발굴이 신석기 시대의 생활상과 고선박 연구에 결정적인 도움을 줄것이라며 흥분하고 있다. 조유전 동아대 고고미술사학과 교수는 “제작및사용 시점이 8,000년 전으로 최종 확인되고 이를 통해 신석기인의 생활 방식과 선박 제조 기술 등에 대한 추가 자료가 확보되면 우리 교과서를 다시 써야 할 것”이라고 말했다.

비봉리 유적은 2003년 태풍 매미 때 완전 침수된지역으로 창녕군이 배수장을 건설하는 도중 발견됐으며, 신석기 시대 분석(糞石·배설물 덩이)과 동물 그림 등 많은 유물이 지난 6월께 상층부에서 발굴됐었다.

배의 상태 및 제작 방법

배가 발견된 곳은 비봉리 유적의 가장밑부분인 신석기 초창기 층위로해 수면보다 2┢ 정도 낮다. 과학적인 연대 측정 결과가 아직 나오지 않았지만 고고학적 층위로 볼 때 신석기 초창기유물이 거의 틀림없다고 김해박물관측은 밝혔다.

배는 동서 방향으로 놓여져 있으며 강을 바라보며 남쪽으로 약간기울어져 있다. 선미부 일부가 훼손된점을 감안하면 실제 길이는 4m가 넘을것으로 추정된다. 배는 소나무를통째파내 만든 목선으로 불에 태워 가공한흔적즉초흔(焦痕)이있다. 가공하려는 부분을 불로 태운 다음 돌도끼같은 것으로 깎고 다시 돌로 갈아서 다듬은뒤U자형으로파배를 만든 것이다.

용도

창녕 지역은 낙동강 하구로 강을 따라 김해를 거쳐 남해로 이어지는 곳이다. 임학종 김해박물관 학예연구실장은 이를 감안할 때 배가 어로와 운송등에 사용됐을 것으로 추정했다.

조유전 교수도“신석기 유적에서 그물추가여럿 발견된 것으로 보아 당시 고기잡이가 활발했던 것으로 보인다”며“이배는 어로 활동은 물론, 주민이나 짐을 나르는데도 사용됐을 것”이라고 말했다.

크기가 작기 때문에 낙동강과 연안에서는 사용했어도 원양 어로용으로는 사용하지 않았을 것으로 추정되는 이배는 4~5명정도 탔을 것으로 보인다.

임 실장은“울주 반구대암각화를 보면통나무배에 10명이상이 타고 있는 장면이 있다”며“이번에 발견된 배의 실제 길이가 우리의 추정보다 더 길다면 10명 정도까지 탔을 수도 있다”고 말했다.

국립해양유물전시관 이철환학예연구사는“신석기주거지역이강, 바닷가에 많이 분포한 점으로 미뤄볼 때 신석기인들은 어로 작업을 많이 했으리라 추정되며 어떻게든 배를 만들려했을 것”이라고 전제, “당시 사람들의 기술은 우리 생각보다 훨씬 뛰어나 돌칼, 돌도끼 등을 이용해 배를 만들 수 있었다”고 설명했다.

국내외 고선

이제껏 우리나라에서 출토된 배로는경주 안압지배(8세기), 완도선과 십이동파도선(11세기), 안좌도선(13~14세기), 달리도선(14세기) 등이 있는데 모두 통일 신라 또는 고려 시대의 것이다.

이에 반해 비봉리 목선은 선사 시대의 것으로 안압지 배보다 6,800년이나 앞선다. 이는 1954년 이집트 쿠푸왕 피라미드 옆에서 발굴된 고선박(4,600여년 전 제작 추정)이나 60년터키 겔리도니만 해저에서 발굴된 난파선(3,300여년전제작 추정)보다훨씬 앞서며 도리하마(鳥浜) 1호, 이키리키(伊木力) 유적 출토품 등 일본의 고선박보다도 2,000년 이상 앞선다.

박광희기자 khpark@hk.co.kr [한국일보 2005/09/05]

YTN TV | 기사입력 2005-09-05 20:35

8천년전 신석기시대 목선 발굴 (동영상)

http://news.naver.com/tv/read.php?mode=LSD&office_id=052&article_id=0000090729

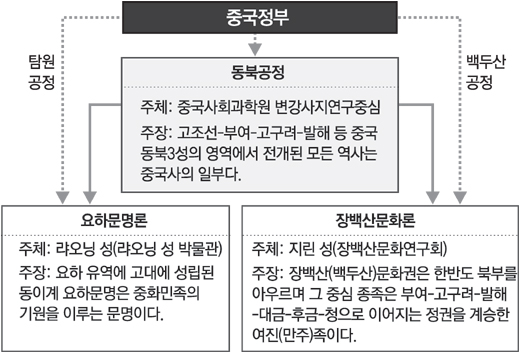

“후진타오가 동북공정 지시·승인”

한겨레 | 기사입력 2004.08.13 07:34

| ||

| 관련기사 | ||

|

| ||

고구려사 연구소 자료서도 최고위지도자 지휘 드러나

한민족 고대사를 왜곡하는 ‘동북공정’이 중앙정부·당의 의지와는 무관하다는 중국 쪽 주장과는 달리 후진타오 중국 국가주석 등 중국 최고위 지도자들의 승인과 비준 아래 추진돼왔음이 드러났다.

이런 사실은 13일 <한겨레>가 확인한 중국공산당 헤이룽장성 헤이허시위원회 선전부 간행 <헤이허일보> 기사 등의 문서를 통해 밝혀졌다. 지난해 8월5일 ‘동북공정’ 전문가위원회 제3차회의가 헤이허시에서 열린 사실을 보도(사진)하면서 “전체 이름이 ‘동북변경역사와 현상 시리즈 연구공정’인 동북공정은 후진타오 동지가 2000년 중국사회과학원을 통해 지시해 승인한 사회과학 연구항목”이라고 소개하고 있다.

또 고구려사 왜곡에 앞장선 대표적인 연구기관 가운데 한 곳인 지린성 퉁화사범대학의 고구려연구소 내부자료에 따르면, 이 연구소가 1998년 주최한 고구려 학술 토론회가 중국 중앙 영도자들의 고구려사 연구에 대한 관심을 불러일으켰고, 이후 “후진타오 당시 국가 부주석(현재 주석), 리란칭 당시 국가 부총리, 첸치천 당시 국무위원, 리톄잉 당시 국가교육위원회 주임 겸 서기(현 중국사회과학원 원장 겸 동북공정 고문), 딩관건 당시 중국공산당 중앙선전부 부장 겸 중앙서기처 서기 등 동지들이 잇따른 중요한 지시를 내렸으며, 이로 인해 고구려 역사와 문화 연구가 극히 대대적으로 추동되었다”고 밝히고 있다. 이 자료는 또 이런 지지를 바탕으로 “새 천년이 시작될 즈음 ‘국가 중점 공정항목’인 ‘동북변경역사와 현상 시리즈 연구공정’이 시작됐다”고 소개하고 있다. 이 자료는 98년 6월26~28일 퉁화시에서 퉁화사범대학 고구려연구소가 지린성 사회과학원 고구려연구중심과 공동으로 ‘전국 제1차 고구려 학술 토론회’를 연 뒤 이 토론회 내용을 <당대중국변강연구> 제32기에 싣자 후진타오 등 많은 중앙 영도자들이 고구려사 연구에 깊은 관심을 나타냈다고 설명하고 있다.

또 중국 랴오닝성 문사연구관의 내부 자료에 따르면 이곳 쑨진이 연구관이 쓴 고구려 역사 관련 서적이 “중앙과 랴오닝성 지도자들의 중시와 지지를 받았으며, 후진타오, 딩관건, 리란칭, 첸치천, 리톄잉 동지의 중요한 지시를 받았다”고 밝히고 있다. 쑨진이 연구관이 쓴 <동북아역사지리연구>(2000)는 동북공정이 본격적으로 시작되기 전에 고구려사 등을 중국사에 편입시키기 위한 관점에서 쓰여진 역사지리 연구서다.

이런 자료들은 “동북공정이 ‘지방정부’에서 추진하는 것이어서 중앙정부가 통제하기 어렵다”는 중국 외교부의 설명이 사실과 다르며, 오히려 중국 중앙정부 최고 지도자들의 승인과 지시 아래 진행돼왔음을 뒷받침하는 것이다. 중국 외교부는 지난 6일 박준우 외교통상부 아·태국장이 중국을 방문해 고구려사 왜곡에 대해 항의했을 때 “중국은 역사 왜곡의 의도가 없으며, 동북공정은 지방정부의 일이이서 통제가 어렵다”고 해명한 바 있다.

베이징/이상수 특파원 leess@hani.co.kr

<<중국의 정사, 25사 클릭참조>> <<쥐나, 백두산 안내판에 한글 삭제 클릭참조>>

<<주은래(周恩來:1898-1976) - 전 쥐나공산국 총리, "고조선-고구려-발해 모두 한국역사" 클릭참조>>

<<“제천행사 무천은 고조선 풍속" 클릭참조>> <<한반도-만주 8천년 전에도 동일문화권 입증 클릭참조>>

<<동이족의 예(羿)와 봉몽(逢蒙) 신화 클릭참조>> <<일본 땅에 단군신앙이 살아있다 클릭참조>>

|

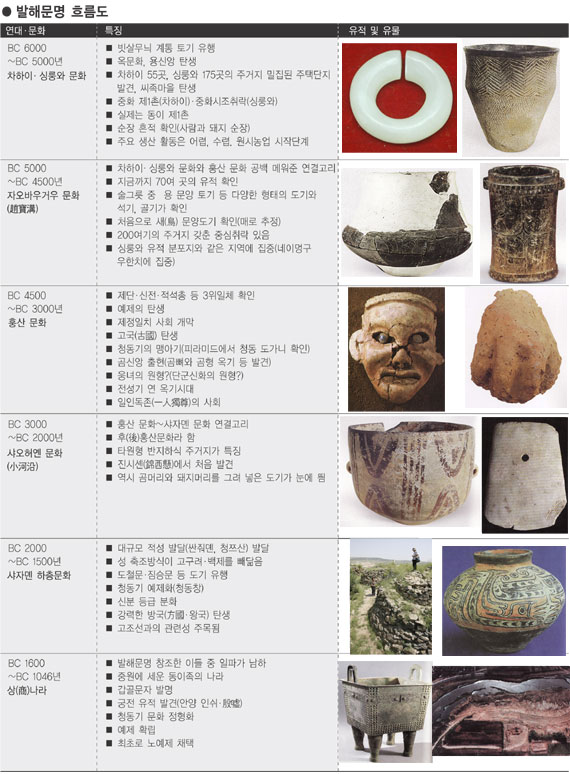

훙산·량주 문화, 중원을 향해 달리다 경향신문 / 입력: 2008년 01월 11일 17:16:48 | |||||||||||

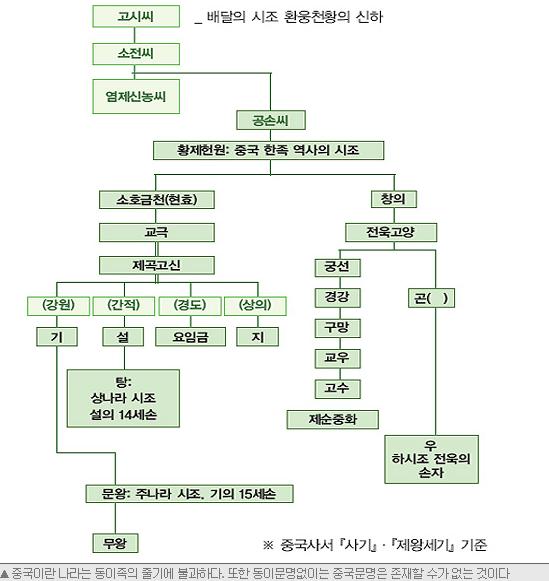

| “헌원(황제)의 시대에 신농씨의 세력이 쇠약해지는 시기였다. ~헌원이 곰(熊), 큰 곰, 비·휴·범과 비슷한 동물. 비는 수컷, 휴는 암컷), 추(·큰 살쾡이), 호랑이(虎) 등 사나운 짐승들을 길들여 판천(阪泉)의 들에서 염제와 싸웠는데 여러 번 싸운 끝에 뜻을 이뤘다.” “치우가 또다시 난을 일으켜 헌원의 명을 듣지 않아 헌원이 제후들로부터 군대를 징집하여 탁록의 들판에서 싸워 결국 치우를 사로잡아 죽였다. 제후들이 모두 헌원을 천자로 삼아 신농씨(염제)를 대신하였으니 그가 바로 황제다.” 중국 역사서 사기 오제본기 첫머리에 나오는 이야기다. 우리는 이 이야기에 담긴 함의와 선후관계를 떠올리면서 이 글을 풀어야 할 것 같다. #깨지는 중화사상

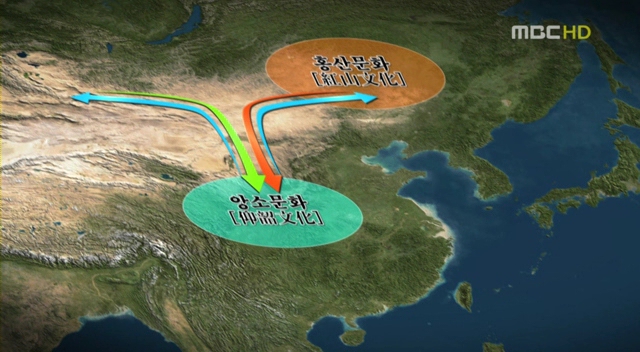

“중국인들이 왜 춘추전국 시대부터 만리장성을 쌓았겠습니까. 그것은 장성이북, 옌산(연산·燕山)이북은 본래 오랑캐의 소굴이고 단지 중원문화의 수혜를 받은 문화열등지역이라고 폄훼했기 때문입니다.”(이형구 선문대 교수) 중국은 예로부터 사방의 오랑캐들을 사이(四夷)라 했는데 동이(東夷), 서융(西戎), 남만(南蠻), 북적(北狄)이라 했다. 얼마나 천대하고 괄시했는지 모른다. 하지만 1970년대 말부터 중국학계는 당황하기 시작한다. 훙산문화(홍산문화·紅山文化 BC 4500~BC 3000년) 유적의 출현 때문이었다. 물론 1930~40년대에도 장성이북과 이남의 문화가 융합되었다는 사실은 알고 있었다. 당시 발해유역에서 동북문화 특징인 지(之)자문 빗살무늬 토기(통형관)와 중원 양사오(앙소·仰韶)문화의 특징인 홍도 및 채도가 공존했기 때문이었다. 하지만 그 당시는 우월한 중원의 양사오 문화가 열등한 훙산문화에 영향을 준 결과라고 치부해버렸다. 그러나 그 오랑캐의 소굴인 동북방 뉴허량(우하량·牛河梁)과 둥산쭈이(동산취·東山嘴)에서 제단(壇)과 신전(廟), 그리고 무덤(塚) 등 엄청난 제사유적이 3위 일체로 확인된 것이다. 이뿐인가. 다링허(대릉하·大凌河) 유역인 차하이(사해·査海)에서 중국 용신앙의 기원으로 일컬어지는 용형 돌무더기가, 차하이-싱룽와(흥륭와·興隆窪·BC 6000년)에서 옥기의 원형과 빗살무늬 토기, 덧무늬 토기 등이 쏟아졌다. 중국학계는 기절초풍했다. #휘황찬란한 량주문화 비단 이것만이 아니었다. 역시 남만(南蠻)의 소굴이었던 장강(양쯔강) 유역에서 탄생한 이른바 량주(양저·良渚)문화도 난공불락의 중화주의에 결정타를 안겨주었다. 훙산문화보다 약간 늦은 량주문화의 찬란한 옥기와, 흙으로 쌓은 엄청난 규모의 고분군, 그리고 궁전터와 제사유적 등. 예컨대 량주문화의 대표격인 량주 유적은 30㎢의 면적에 50곳이 넘는 건축지와 거주지, 고분군을 자랑한다. 특히 판산(반산·反山) 12호는 중심대표인데, 그곳에서 나온 옥월(玉鉞·옥으로 만든 도끼)과 옥종(玉琮·구멍 뚫린 팔각형 모양의 옥그릇) 등 옥문화는 휘황찬란 그 자체다. “훙산문화의 옥과 비교하면 약간 차이가 있죠. 량주보다는 이른 시기인 훙산옥은 사실적이고 조형적인 반면 량주의 옥문화는 굉장히 추상적이고 정교합니다. 옥에 세밀화를 그린 듯한 1㎜의 세공기술은 지금도 상상할 수 없을 정도로 정밀하죠.”(이교수)

또한 판산 인근의 모자오산(막각산·莫角山) 유적군은 량주문화 유적군의 중심점이다. 동서 길이 670m, 남북 폭 450m로 전체면적이 30만㎡에 달한다. 높이 10m의 인공토축을 쌓았고, 그 위에 작은 좌대를 3개 조성했다. 유적에는 좌우로 나란히 배열된 직경 50㎝가 넘는 나무기둥들이 있고, 20m가 넘는 초목탄층과 홍토 퇴적층이 보인다. 이것들은 모두 이곳이 궁전터이자 제사를 지낸 곳임을 방증해준다. 야오산(요산·瑤山) 유적에서는 홍색, 회색, 황색 등 3색으로 조성된 대형제단과 묘지가 확인되었다. 량주 유적 조사단은 한마디로 “이곳에는 궁전과 제사기능을 갖춘 대형건축물 혹은 도성이 존재했을 것”이라고 보았다. # 古國(훙산)과 方國(량주) 문제는 훙산문화와 량주문화의 관계였다. “량주문화 초기의 옥기를 보면 규범화한 짐승얼굴 도안이 대량 활용되었는데, 이는 훙산문화 옥기 가운데 용형 옥기의 원형을 연상시키거든. 이는 량주문화가 훙산문화의 영향을 또 받았다는 거지.”(이교수) 오랑캐의 본거지에서 잇달아 중원을 능가하는 문화가 터지자 중국학계는 궈다순(郭大順) 랴오닝성 문물연구소 연구원의 표현대로 “통고적(痛苦的), 즉 쓰라린 아픔을 겪으며 인정할 수밖에” 없었다. 더 이상 황하 중류(중원)는 중국문명의 중원(中原)이 아니었음을…. 중국고고학의 태두 쑤빙치(蘇秉琦)는 “훙산문화와 량주문화는 차례로 중원으로 몰려와 중화대지에서 4000~5000년 문명을 일으키는데 지대한 영향을 끼쳤다”고 인정했다. 후에 들어서는 중국 최초의 나라인 하나라와 상나라를 형성·발전시키는데 초석을 놓았다고 덧붙였다. “쑤빙치는 그러면서 중화문명론이라는 것을 개진했지. 즉 3부곡(部曲)이라 해서 고국(古國)-방국(方國)-제국(帝國)의 3단계론을…. 그러면서 훙산문화를 중국 최초의 원시국가단계인 고국, 량주문화를 그 다음 단계, 즉 제후국의 형태인 방국으로 규정한 것이지.” 쑤빙치는 두 문화에서 공통적으로 보이는 최고위층, 즉 왕의 신분임을 입증해주는 유적이 확인된 점에 주목했다. “취락이 있다해서 다 국가단계가 되는 건 아니지. 일반취락과 중심취락, 그리고 중심취락을 초월하는 최고위층의 공간을 갖춰야 국가단계라고 할 수 있거든.” 이미 살펴봤듯 뉴허량은 단·묘·총 등 3위일체의 조합이 엄격하게 구분된 훙산인들의 성지이며, 특수신분인 제정일치시대의 왕이 하늘과 소통하는 곳이었다. 또한 종교제사 중심인 이곳은 1개 씨족이 아니라 여러 씨족의 문화공동체가 모셨던 곳이었다. 훙산문화(BC 4500~BC 3000년)보다 시기가 다소 늦은 량주문화(BC 3200~BC 2200년)는 훙산문화에 비해 취락분화의 층위가 더욱 뚜렷하다. 모든 유적이 정남북의 정교한 배열을 이루고 있으며, 옥기문화 또한 훨씬 정교했다. 쑤빙치는 이런 량주문화를 ‘방국’의 전형으로 표현했다. #중원을 향해 달려라 그러면서 ‘량주훙산 축록중원(良渚紅山 逐鹿中原)’이란 말로 정리했다. 사슴을 쫓는다는 뜻의 ‘축록’은 사마천의 사기에 “유방과 항우가 중원을 향해 다투어 진출한다”는 뜻으로 쓰였다. 사기에서 딴 이 ‘량주훙산 축록중원’이란 말은 량주문화와 훙산문화가 중원으로 중원으로 질주했다는 뜻이다. 그럼 ‘축록’의 증거들을 살펴보자.

우선 동북의 훙산문화와 중원의 양사오 문화의 접촉. ‘오랑캐의 문화’를 ‘통고’의 과정 끝에 ‘중국문명의 시원’으로 인정할 수밖에 없었던 중국학계가 주목한 곳은 허베이성(河北省) 서북부였다. 1970년대 말, 쌍간허(桑幹河) 유역인 위센(蔚縣) 싼관(三關) 유적에서 훙산문화의 대표적인 문양인 용무늬 채도관과, 양사오 문화의 대표선수인 장미문양의 채도(이른바 묘저구·廟底溝 유형이라 한다)가 나란히 나온 것이다.

학계는 이른바 그렇게 창조된 중국문명의 질긴 끈을 베이징 천단(天壇)에서 찾는다. 뉴허량 제단의 앞부분 형태는 천단의 환구이고, 뒷부분은 베이징 천단의 기년전(祈年殿·천자가 하늘에 제사 지낸 곳)과 비슷하다는 것이다. 또한 무덤의 구조와 후대 제왕릉의 구조가 흡사하다는 점을 꼽는다. 그런데 훙산문화만이 이렇게 중원으로, 남으로 퍼진 것은 아니다. 훙산보다 늦은 량주문화의 ‘축록중원’을 살펴보자. 요순시대 유적으로 꼽히는 진남(晋南)의 타오쓰 유적에는 량주식 토기와 옥기들이 즐비하게 나온다. 또한 산둥반도 남쪽인 쑤베이(蘇北) 화팅(花廳) 유적은 이른바 다원커우(대문구·大汶口) 문화 유적으로 꼽히는데, 이곳에서도 량주문화의 전형적인 정(鼎·솥)과 호(壺·항아리), 옥(玉) 등이 나왔다. 이는 량주문화가 중원은 물론 산둥반도까지 진출했다는 소리다. 저명한 고고학자인 옌원밍(嚴文明)은 이를 두고 “량주문화가 다원커우 문화를 정복했다”고까지 선언했다.

중국학계는 모든 문명은 중원에서 나왔다는 ‘일원일체’의 역사관이 훙산·량주 등 여러 문명이 모여 지금의 중화문명을 이뤘다는 ‘다원일체’의 역사관으로 바꾸었다. 그러면서 고대 전설을 이 고고학적인 성과에 끼워 맞추기 시작한다. 즉 사기 등 역사서에서 전설로 등장하는 황제와 염제, 황제와 치우의 피비린내 나는 전쟁을 아전인수로 끌어들인다. 절로 혀를 내두르게 하는 중국학계의 견강부회를 한번 풀어보자. 〈뉴허량·선양|이기환 선임기자〉 | |||||||||||

동이족의 적자, 신비의 왕국이 기다린다

사이언스타임즈 / 2008년 01월 31일(목)

|

과학이 만드는 세상 학자들이 주목하는 것은 홍산문화가 광대한 지역에서 통일된 문화적 특징을 가지고 있으며 오랜 시간에 걸쳐 인구가 폭발적인 증가를 갖고 왔다는 점이다. 오한기(敖漢旗) 일대에서 발견된 홍산문화 유적지는 502곳에 달하며 전시대에 비해 엄청나게 규모가 커졌는데 대형 취락군의 경우 6평방킬로미터에 달한다. 흥륭와와 조보구문화의 유적지도 대하연안(大河沿岸)으로 확장되는데 이는 인구가 대폭적으로 증가하고 사회조직도 상응해 복잡해졌다는 것을 의미한다.그런데 우하량 홍산 유적지에서는 발견되는 여신전, 원형과 방형 제단, 거대한 돌무덤과 이들의 체계 있는 배치 등은 당시에 계급이 분화돼 있었고 대단위 동원체제를 갖고 있었다는 것을 의미한다. 홍산문화에서 대량으로 출토되는 옥기는 조형이나 가공 솜씨를 볼 때 모두 고도로 통일된 규범을 갖고 있다. 이것은 과거 신석기시대로 간주하던 5~6천 년 전에도 국가가 성립할 수 있는 ‘국가 추형(雛形, 모델)’으로서의 모든 조건을 갖추고 있다는 것을 보여준다. 중국에서 ‘신비의 왕국’이 존재했으며 ‘중화문명5천년’을 들고 나온 근거이다. 최근에 중국사회과학원의 왕웨이(王巍)는 홍산문화의 유적에 대해 다음과 같이 평가했다. ‘오랫동안 사람들에 의해 문화 발전이 낙후된 곳이라고 여겨졌던 중국 동북 지역의 서부에서 지금으로부터 5천여 년 전에 발달한 문화가 꽃피었다는 것에 사람들은 의아해했다. 이로써 선사 시대 사람들의 문화와 사회와 발전 수준은 우리의 상상을 훨씬 초월하고 있다.’ 그런데 중국에서 홍산유적을 보다 중요하게 생각하는 것은 이들 문명을 삼황오제시대가 전설이 아니라 실제 있었던 사실로 간주할 수 있다는 점이다. 이는 중국고고학회 상임이사장인 곽대순(郭大順)의 글로서도 알 수 있다. ‘우하량홍산문화의 발견은 중국인들이 전설로 간주하던 오제와 연관이 있다. 예를 들면 곰(熊) 숭배를 하나의 증거로 본다면 역사('신선통감')에 기재된 “황제는 원래 웅씨였다”는 것을 연상케 한다.’ 중국의 고고학자 소병기(蘇秉琦)는 홍산문화를 ‘중국문명의 서광’으로 부르면서 다음과 같이 홍산문화의 중요성을 설명했다. ‘황제 시기의 활동중심은 홍산문화의 전성기와 맞물린다. 홍산문화가 곰과 용(熊龍)을 주요 신으로 숭배한 증거들이 보다 많이 발견된다면 오제전설(五帝傳說)에 관한 기록이 사실성을 인정받을 수 있을 것이다. 그것은 옥웅조룡(玉熊雕龍)이 황제(黃帝) 또는 오제전설의 열쇠가 될 수 있음을 뜻한다. 우하량 홍산문화 유적지는 홍산문화를 갖고 있던 고대국가의 소재지일 뿐만 아니라 ‘중화오천년’ 옛 국가의 상징이다. 또 한 여신상은 홍산인의 여자 조상인 동시에 중화민족의 공통의 조상이다.’ <동이족의 곰> 중국인이 그동안 자신들은 용, 동이족은 곰의 민족이라고 부단히 선전해왔다. 그러더니 근래 그들의 시조라고 인정하는 황제가 곰의 민족이라고까지 설명하고 있음을 알 수 있다. 홍산문명에서 발굴되는 것 중에 특히 눈에 띠는 것은 곰 형태의 각종 유물이다. 우하량 16지점 3호 무덤에서 발견된 쌍웅수삼공기(雙熊首三孔器)라고 불리는 짐승머리형 옥기는 두 마리의 곰과 3개의 구멍이 뚫린 옥기이다. 중국에서는 원래 동물의 모습을 돼지라 했다가 곰으로 바꾼 것이다. 돼지에서 곰으로 바뀐 것은 매우 큰 의미가 들어있다. 원래 중국은 ‘용의 자손’이라 해 용(하늘과 물을 상징)을 추앙했고, 또한 농경생활과 관계가 깊은 돼지를 의미 있는 동물로 인식해 곰을 도외시했다. 특히 홍산문화 영역에서 확인된 옥룡들의 원형은 돼지에서 비롯됐다고 주장했다. 그런데 요하 문명 지역에서 곰 관련 옥기와 곰뼈가 잇달아 쏟아진데다가 곰을 홍산문명의 대표 토템이라 할 경우 용과 더불어 곰도 중국인의 조상이라고 설명할 수 있는 빌미가 되기 때문이다. 중국에서 발견되는 옥으로 만든 용 조각품은 그 형태를 대략 두 가지로 나뉘어 진다. 앞에서 설명한 C자형과 결상이식이다. 중국학자들은 이 C자형 옥룡의 근원을 돼지 또는 사슴뿔이라고 설명하며 결상이식의 원형은 곰(熊)이라고 설명한다.

우하량 적석총에서 잇달아 출토된 곰뼈가 이를 뒷받침해준다. 우하량 2지점 4호 적석총에서는 완벽한 형태의 곰아래턱 뼈가 나왔다. 여신묘의 주실(主室)에서 확인된 동물의 양발도 영락없는 곰의 발이었다.

중국인들이 홍산문화를 중국의 역사로 인정했다는 것은 한국인에게 매우 중요한 사실을 알려준다. 홍산문화 유적의 발견으로 요령지역이 먼저 발전돼 중국 문명의 뿌리가 됐음을 인정했다는 것이다. 이것은 홍산 문화가 황하문명 보다도 빨리 고대 국가를 형성했으며 황화문명과 홍산문화가 전혀 다르다는 것을 공식적으로 천명한 것과 다름 아니다.

이를 홍산문화 발굴을 담당하고 있는 서자봉(徐子峰) 적봉대학교 교수는 황하문명은 농업 중심의 문화였고, 요하문명은 신권 중심의 복합문화였지만 요하문명과 황하문명은 서로 영향을 주고받았다고 설명한다. 그 단적인 예가 동이계의 대표인 치우와 중원의 황제가 싸웠다는 기록이라는 것이다.

저작권자 2008.01.31 ⓒ ScienceTimes |

<<KBS스페셜, 위대한 여정 한국어 3부작 클릭참조>> <<한자는 우리 글이다 클릭참조>>

▲‘중화문명의 시원(始源)을 캐는 프로젝트’라는 뜻인 ‘중화문명탐원공정’은 현재 예비연구가 진행 중이며, 산시(山西)성 린펀(臨汾)시, 샹펀(襄汾)현과 허난(河南)성 신미(新密)·덩펑(登封)시 등에서 중점적으로 진행되고 있다. 이곳은 ‘화하족(華夏族)’이 활동했던 중심 지역이다. 특히 화하족은 낙양 중심으로 살아가던 소수민족이었다. 하지만 동아시아 전대륙을 차지했던 배달겨레에게 흡수되어 사라졌다.

허구의 종족 짱골라 왕조는 기껏해야 한, 송, 명 3왕조뿐이다.

이들 짱골라 3왕조를 제외한, 나머지 모든 왕조는 동이계·흉노계·융족계 등 수많은 배달겨레 갈래왕조들이다.

- 전기 단군조선국 -

- 후기 단군조선국 -

<<한사군은 한반도에 없었다. 클릭참조>> <<사료를 통해 알아보는 동이의 실체 클릭참조>>

<<삼족오, 고대 한류를 밝히다! 클릭참조>> <<첨저선과 나침반을 통한 장보고선단 대양항해 클릭참조>>

| 조선문명의 분열, 지나의 등장 그리고 손문의 '중국' |

|

|

|

지나의 등장은 동이의 정치적 분열의 산물 지나는 동이문명 본산으로부터의 단절 소산 |

|

<<평저선과 첨저선을 함께 운용한 한국해양사 클릭참조>> <<훈민정음에서 말하는 '중국' 클릭참조>>

<<잊혀진 땅 백제 22담로의 비밀 (동영상) 클릭참조>> <<세계 학자들이 말하는 고(구)려 클릭참조>> |

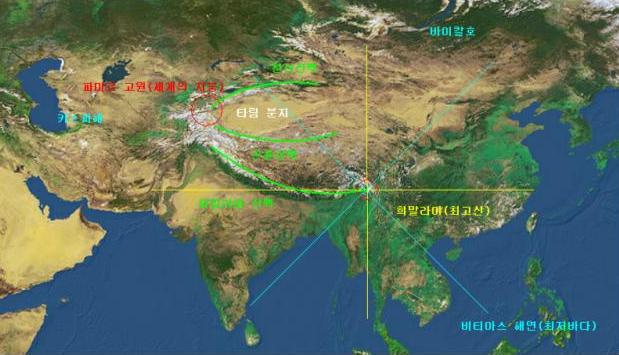

동서 문명 교역로 실크로드 (발췌 출처 : 정수일 교수의 문명교류기행)

‘세계 이음길’ 의 끝은 한반도였다

겨레의 수천년 문명사를 되돌아보면, 어느 순간도 세계와 동떨어져 살아본 적이 없다. 늘 남들과의 어울림 속에서 무엇인가를 서로 주고받으면서 살아왔다. 예나 지금이나 그 주고받음은 공간적 매체인 길을 통해 가능하다. 문명사에서는 문명을 소통시키는 길을 통틀어 실크로드라고 한다. 실크로드를 제쳐놓고 문명의 교류나 세계성을 논할 수 없다. 요컨대, 실크로드는 문명의 유대이고 세계로 가는 이음길이다. 그런데 이 본연의 유대와 이음길이 무시당해 왔으니 실로 개탄스러운 일이 아닐 수 없다.

비단길의 동단은 중국?

지금까지의 통설로는 실크로드를 유럽으로부터 중국까지의 길로 한정시켜 왔다. 즉 실크로드의 3대 간선인 초원로와 오아시스 육로 및 해로는 각기 유럽에서 시발해 중국의 화북(초원로)과 장안(현 시안, 육로), 동남해안(해로)에서 멎었다는 것이다. 이 서구문명 중심주의적 발상대로라면 우리는 실크로드와 무관하며, 따라서 문명교류에서 버림받은 ‘기아’가 되고 만다. 한때나마 우리가 ‘주변문명’의 찬밥신세를 강요당하던 울분이 치밀어 오르는 대목이다. 그 울분을 삭이는 길은 한반도까지 뻗은 실크로드를 원상 복원하는 것이다.

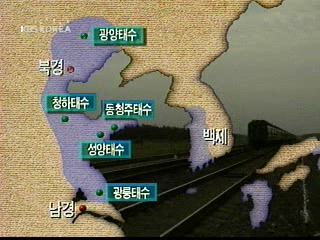

문제의 요체는 중국까지 이르렀다고 하는 실크로드의 3대 간선이 원래부터 한반도까지 이어졌다는 사실을 밝혀 자고로 한반도가 실크로드의 동단이라는 위상을 확인하는 일이다. 그러자면 우선 오아시스 육로의 한반도 연장을 고증해야 한다. 여기서 중요한 것은 한반도와 중국간의 육로 연결이다. 고조선시대 한·중간의 육로 교통에 관한 문헌기록은 남아있는 것이 거의 없어서 출토유물의 분포대를 잇는 방법으로 당시의 육로를 추정해 볼 수밖에 없다. 명도전은 하북성은 물론 랴오닝성과 한반도의 북부지대에서 다량으로 발굴되었다. 화폐로서의 명도전은 틀림없이 교역수단으로 사용되었을 것이며, 그 출토지는 교역장소였을 것이다. 아울러 이러한 교역장소들은 교통로에 의해 서로 연결되었을 것이다. 명도전의 출토지들을 연결해 보면, 연나라의 도읍 계(현 북경 서남쪽 대흥현)ㅡ승덕(허베이성)ㅡ요동반도 연안ㅡ통구(압록강 중류)ㅡ동황성(현 강계)ㅡ영변(청천강 상류)ㅡ영원(대동강 상류)ㅡ평양으로 이어지는 길로서, 일단 ‘명도전로’로 불러 본다.

한반도 연장로 복원해야

고조선시대를 이어 3국 시대에는 한반도 북반부와 중국 동북의 태반 지역을 영유하고 있던 고구려가 중국과의 육로를 독점했다. <삼국사기> ‘고구려본기’에는 고구려와 연나라의 새 수도 용성(龍城), 즉 영주(營州: 현 조양) 사이에 전개되었던 남북 전쟁로 두 길을 전하고 있다. 이 두 길은 중국 남북조와 수·당 시대에 이르기까지 줄곧 이용되어 왔다. 이 두 길의 노정을 종합해 보면, 북도는 평양ㅡ동황성ㅡ통구ㅡ심주(심양)ㅡ통정진(신민현)ㅡ회원진ㅡ여주(북진)ㅡ연주(의현)ㅡ영주로 이어지는 길이고, 남도는 평양ㅡ동황성ㅡ통구ㅡ요동(요양)ㅡ광주(요중)ㅡ양어무ㅡ여주ㅡ연주ㅡ영주까지 통하는 길이다. 이 남도는 영주까지는 대체로 앞에 언급한 고조선시대의 명도전로와 노정이 일치한다. 다같이 시발은 평양이고 동황성에서 압록강을 건너 통구로부터 서남행으로 요동반도를 지나 남도는 영주에, 명도전로는 영주 이서에 있는 승덕(承德)에 이른다. 이 남북도 중에서 역대로 남도가 주로이며, 그 길이(평양ㅡ영주)는 약 1,700리로 추산된다. 남북국 발해-신라시대에 이르러서는 육로가 수도 금성(현 경주)에서 출발해 한주(漢州:현 서울)를 거쳐 평양에서 앞의 2도와 연결된다.

한반도를 동단으로 하는 실크로드 오아시스 육로는 영주에서 서남 방향으로 유주(幽州: 현 북경)를 거쳐 서도, 중도, 동도의 세 갈래 길로 남행해 낙양에 이른 다음 장안으로 서행한다. 구간별 거리를 합산하면, 실크로드 오아시스 육로의 동단 금성에서 그 서단 로마까지의 거리는 약 3만6840리(약 14,750km)로 추산된다. 하루 100리를 걷는다면, 꼭 1년이 걸려야 이 긴 여정을 주파할 수가 있다.

실크로드의 한반도 연장선상에서 다음으로 제기되는 것은 중국 동남해안과의 해로 이음이다. 고대 한·중 해로는 조선술과 항해술의 발달, 그리고 양국의 변화무쌍한 정세와 상호관계의 변화에 따라 물길과 기능을 달리하면서 실크로드 해로의 동단 역할을 수행해 왔다. 자고로 두 나라의 해안을 이어주는 해로는 크게 연해로(우회로)와 횡단로(직항로)의 두 갈래가 있었다. 연해로에는 한반도 서남해 연안에서 출항해 중국 요동반도 남안을 따라 서진하다가 노철산에서 발해만을 지나 산동반도에 이르는 북방 연해로와, 거기서 계속 남하해 양자강 하구를 중심으로 한 중국 동남해안으로 이어지는 남방 연해로가 있었다. 일찍이 은나라 때부터 이 연해로를 이용한 흔적이 나타나고 있으며, 제나라의 공자는 뗏목을 타고 바다를 건너 현자들이 사는 동이(고조선)에 가서 살고 싶어했다고 전해진다. 진시황 때 불로초를 구하려 떠난 도사 서복(徐福) 선단도 이 연해로를 따라 제주도까지 왔으며, 한무제는 7천명 수군을 이 해로에 투입시켜 고조선의 수도 왕검성을 공격한 바 있다. 수·당대 몇 차례의 고구려 정벌에 참여한 수군의 도항로도 바로 이 연해로였다.

3국시대 말엽에 이르러 풍랑과 장기 항해를 감당할 수 있는 조선술과 항해술이 발달함에 따라 한반도 서해안과 중국 동남해안을 직접 연결하는 횡단로가 개척되었다. 이 뱃길도 두 갈래인데, 하나는 경기도 덕물도를 비롯한 한반도 서해안에서 산동반도 해안으로 직항하는 북방 횡단로다. 이 길은 고구려에 의해 북방을 통하는 연해로가 막혀버리자 백제가 북위를 비롯한 중국 북방 제국과 통교하기 위해 처음 개척했으며, 뒤를 이어 신라도 이 길을 이용했다. 그러나 고구려의 방해로 이용이 여의치는 않았다.

서역행 육로의 용지, 영주

횡단로의 다른 한 갈래는 북방 해역보다 더 넓고 풍랑도 더 사나운 남방 해역을 넘나드는 남방 횡단로다. 이 뱃길은 뒤늦게 트여 남북국 발해-신라시대 이후에야 본격적으로 가동되었다. 그러나 모험을 동반한 시험항행은 일찍부터 있어 왔다. 372년 백제 근초고왕은 이 남방 횡단로로 사신을 동진에 파견했으며, 100여 년 후에는 가락국 겸지왕도 이 길로 사신을 남제에 보냈다. 사서에 보면, 당시 백제나 일본에서 출발한 배들이 이 험난한 바닷길에 들어섰다가 조난 당해 실종되거나 제주도 등지에 표착한 기사들이 여러 건 눈에 띤다. 그러다가 당나라 중기 이후에야 비교적 안전하게 이 뱃길을 이용하게 된다. 항해자들은 주로 이른바 항신풍(恒信風:계절풍)을 이용하는데, 당에서는 6~7월에 서풍을, 일본에서는 8~9월에 동북풍을 타고 출항한다. 대부분의 신라승들이 당으로부터 환국한 시기가 7월이었다는 사실은 그들이 탄 배가 바로 이 항신풍을 이용했기 때문인 것으로 풀이된다. 한반도 남해안에 위치한 무주나 나주, 전주, 강주, 그리고 중국 동남해안에 자리한 명주(현 영파)나 항주, 천주는 이 남방 횡단로의 쌍방 종착항들이었다. 고려 초(1123년) 송나라 사신을 수행한 서긍(徐兢)이 남긴 견문록 <선화봉사고려도기>에 따르면, 명주에서 예성강까지 항해하는 데는 26일이 걸렸으며, 그 중 정해(定海)에서 흑산도까지의 직항에는 9일이 걸렸다고 한다.

한·중간에 개척된 연해로와 횡단로를 따라 두 나라간에 사신과 승려들이 오가고, 물품이 교역되었으며, 문화 교류가 이뤄졌다. 뿐만 아니라, 서역과 남방의 문물이 이 두 바닷길을 통해 한반도에 유입되었으며, 이웃인 일본은 이 길을 거쳐서야 중국과 통교할 수가 있었다. 이러한 제반 사실은 이 바닷길이야말로 한·중 두 나라간의 교류통로였을 뿐만 아니라, 더 나아가 명실상부한 실크로드 해로 동단으로서의 기능과 역할도 수행하였음을 실증해준다.

연해·직항로로 나뉜 바닷길

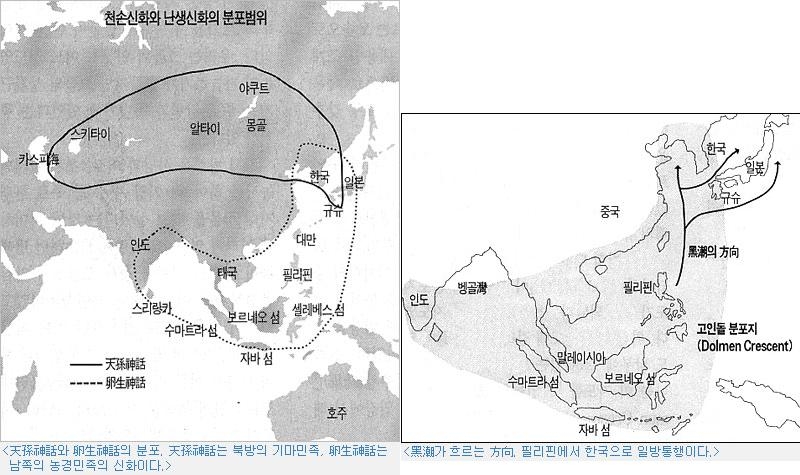

이제 세계로 가는 이음길을 밝히는 데서 남은 과제는 북방의 초원로를 원상대로 한반도에 이어주는 일이다. 스키타이와 흉노를 비롯한 북방 유목기마민족 문화의 영향이 역력하며, 초원지대로 사신을 파견하는 등의 내왕도 있었던 사실로 미루어 한반도가 일찍부터 그들과 교류하였음은 의문의 여지가 없다. 그 교류의 통로가 바로 초원로다. 그러나 관련 기록이나 유물이 별로 없는 데다 연구마저 일천해 우리는 아직 이 길을 제대로 밝혀내지 못하고 있다. 이런 상황에서 가까스로 중국쪽 사서에서 그 해결의 단서를 찾아보게 된다.

‘세계속의 한국’ 위상찾기

고구려와 그 뒤를 이은 발해의 서변 출구인 영주는 서역행 육로의 요지일 뿐만 아니라, 여기로부터 화북과 몽골로 이어지는 초원로가 시작되는 기점이기도 하다. 이 점에 유의하면서 관련 기록을 참조하면, 초원로는 다음과 같은 두 갈래의 길로 한반도와 연결되고 있었다. 그 한 길은 영주ㅡ평성로다. <위서>에는 북위의 도무제로부터 태무제에 이르는 45년간 수도 평성(平城:현 산시성 대동)에서 화룡(和龍:영주)까지 7차례에 걸친 왕의 순유나 동정에 관한 기록과 더불어 그 노정이 제시되어 있다. 이 길은 평성에서 유주와 몽골의 오르혼강을 남북으로 잇는 실크로드 5대 지선의 하나인 마역로(馬易路)와 합쳐 북방 몽골초원을 관통하는 초원로로 이어진다. 다른 한 길은 영주ㅡ실위로다. <구당서>에 따르면, 영주에서 서북행으로 실위(室韋)국의 구륜박(현 호륜지)에 이르는 이 초원로는 몽골의 동부 초원로에 연결된다. 이렇게 영주로부터 이어져 간 두 초원로는 실크로드 초원로의 동단으로서 고대 한반도와 북방 유목 기마민족간의 교류통로였다.

이렇게 세계로 가는 이음길이자 문명교류의 통로인 실크로드 3대 간선의 한반도 연장로를 재현하는 것은 단순히 묻혀버렸던 옛길을 파헤치는 작업이 아니라, ‘세계 속의 한국’이란 겨레의 위상을 되찾는 일대 역사다. 우리 스스로가 이 역사를 감당해낼 때, 한반도는 실크로드 전도의 동단에 당당히 자리매김될 것이다.

<<세계최초의 신석기가 한국에서 발견 클릭참조>>

<<북한 문화유산 시리즈4 - 고인돌 왕국 고조선 클릭참조>>

<<한반도 철기문화 새 유입통로 발견 클릭참조>> <<단군조선의 금속기술 클릭참조>>

<<"유학은 동이족의 마음을 담은 사상" 클릭참조>> <<고대 한류, 고조선 갑옷·고구려 춤 클릭참조>>

|

가. 상고시대 둥근 통나무 여러개를 옆으로 엮어서 만든 뗏목배와 둥근 통나무의 속을 파내서 만든 통나무 쪽배(퉁궁이)가 해상의 주요 교통 수단으로 사람의 이동과 하물 운반에 이용하였다. 강에서는 짐을 나르는 짐배로 쓰이기도 하고 강을 건너는 나룻배로도 이용되엇다. 뗏목배와 통나무 쪽배(퉁궁이)는 어로 활동을 할 때에는 어선으로 사용되고 어염(魚鹽)을 실어 나를 때에는 운반선으로 사용되었다. 나. 삼한시대 뗏목배가 발달하여 고물에 노를 설치하고 노를 저어서 가까운 거리를 내왕하기도 하고 돛풀(부들풀=香蒲)로 짠 자리를 돛대에 매어 달고 바람을 받아 먼 곳을 내왕하기도 하였다. 통나무배(퉁궁이=쪽배)는 양쪽 뱃전의 노걸개에 노를 매어 달고 노를 저어 이동하였으며 배 한가운데에 돛대를 세우고 돛을 달아 서해안과 남해안에서 어로 활동도 하였다. 삼한(三韓)의 사람들은 돛을 단 통나무 쪽배나 뗏목배를 이용하여 왜국으로 도해(渡海=遠洋航海)도 하였다.

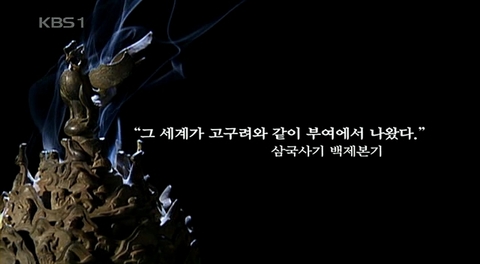

다. 사국시대 1) 고구려 5세기 천하의 중심은 고구려였다. 이 시대만큼 고구려의 위상이 드높은 적이 없었다. 남조와 북조가 서로 고구려와 외교 관계를 맺고자 안달이 났었고, 백제와 신라를 제어하면서 북방의 실위와 지두우, 물길을 지배하는 가히 동방의 강국의 명성을 드높였다.

더군다나 북위는 고구려에 역대 황실계보를 바치고, 고구려 태왕이 붕어하면 황제 스스로 상복을 입고 통곡을 하며 태왕의 명복을 비는 사당을 지을 정도였다. 이는 당시 북위가 고구려보다 하위 국가였음을 뜻한다. 실제로 역대 황실계보는 곧 그 나라의 역사서인데 이를 바치는 건 조공국이 상국에 하는 행위이다. 그러한 예를 북위가 고구려에 했다는 건 북위가 고구려의 영향 아래 있었다는 이야기이다.

그렇다면 고구려가 5세기 천하의 중심국이 될 수 있었던 데에는 어떠한 요인이 있었을까? 그것은 바로 강력한 군사력에 있을 수 있지만, 그보다는 바로 바다를 지배했기 때문일 것이다.

역사의 흐름을 살펴보면 바다를 지배한 민족이 세계를 지배했고, 그 민족은 번영을 누려왔다. 하지만 바다를 이용하지 못한 민족은 그렇지 못했다. 일례로 근세조선을 보면 알 수 있다. 조선은 바다를 포기함으로써, 폐쇄적인 사회가 되었고, 변화에 재빠르게 대응하지 못해 결국 이웃 국가들에게 뒤쳐지고, 쇄국만을 고집해 결국 일본의 식민지로 전락하고 말았다.

하지만 바다, 즉 제해권을 잃은 고구려는 국력이 약해질 수 밖에 없다. 고구려는 고구려 천하를 유지하기 위해 제해권을 지키기 위해 많은 노력을 기울였다.

6세기에 북쪽 물길의 반란을 진압하는 과정에서 남쪽의 백제가 다시 강국이 되었고 고구려의 제해권은 약해졌다. 백제는 521년 혼자서 사신을 파견할 수 없었던 신라가 양나라와 사신 왕래를 하는 데 도움을 준다. 또 백제는 신라와 동맹을 맺고 550년대 고구려가 돌궐의 침입에 방비하는 사이 남쪽지방을 빼앗는다. 이에 위협을 느낀 고구려는 신라와 특별한 약속을 함으로써 백제와 신라의 동맹을 붕괴시키려 했다.

남쪽의 나라들이 고구려에 위협이 되지 않도록 고구려는 많은 노력을 기울였다. 특히 백제와 신라가 고구려의 천하에서 벗어나 중국세력과 연합하여 보다 큰 위험세력이 되는 것을 몹시 두려워했다. 그래서 백제와 신라 사신이 서해를 건너는 것을 중간에서 막았던 것이다.

598년 수나라의 침입이 가시화되자 고구려가 가장 먼저 취한 행동은 수가 고구려를 공격할 때 보급로가 되는 요서지방의 전진기지들과 해안의 수군기지들을 선제 공격하여 무력화시키는 일이었다. 612년 수나라가 수백만 대군으로도 고구려에게 패배한 가장 큰 원인이 바로 군량조달 문제였다.

고구려가 대륙의 강국으로, 천하의 중심국으로, 수 당과의 대전에서 크게 승리할 수 있었던 요인에는 바로 제해권을 장악했기에 가능했다.

고구려가 동방에서 중국과는 다른 독자적인 천하관을 수립하자, 중원을 통일한 수나라는 이를 참지 못하고 113만의 대군(실전투병 및 병참보급 총수)을 이끌고 요하를 건너 고구려를 침공하기 시작한다. 당시 고구려는 50여만의 군사(실전투병 33만 및 병참보급 20여만명)를 동원했다. 하지만 수나라군이 강력한 요동 방어선에 묶여 움직이자 못하자, 수 양제는 우문술, 우중문을 시켜 별동대 30만 5천명을 이끌고 고구려의 수도 평양을 함락시키라고 한다. 하지만 이들은 을지문덕의 전략에 걸려, 살수에서 대패한다. 이를 살수대첩이라고 한다.

그런데 고구려가 살수대첩의 승리를 이끌 수 있었던 요인에는 고구려 수군의 활동이 크다. 당시 수나라 해군 내호아는 수나라 별동대에게 식량을 공급해주는 역할을 맡고 있었다. 하지만 이들은 왕제(王弟) 건무의 계략에 의해 패강에서 크게 패한다. 이를 패강대첩이라고 한다. 즉 고구려의 수군이 패강에서 수나라 수군을 무력화 시켰기 때문에 수나라 별동대는 수군(水軍:수나라 수군)에게 식량을 공급받지 못해, 퇴각하다 을지문덕에 의해 크게 패배한 것이다. 『조선상고사』를 저술한 단재 신채호 선생은 패강대첩에 대해 다음과 같이 평하였다.

“고구려가 이 때(건무가 내호아의 수군을 박살낸 패강대첩을 말하는 것) 이미 이길 지위를 차지하였으니 만일 전공의 차례를 따진다면 왕제 건무가 을지문덕보다 앞섰다고 할 것이다. 왕제 건무의 공이 이같이 컸지마는 역사를 읽는 사람들이 흔히 을지문덕만 아는 것은 무슨 연고인가? 사마온공(司馬溫公)의 통감고이(通鑑考異)에 내호아가 양식 배를 잃지 아니했더라면 우문술의 살수의 패전이 없었을 것이라고 하였으니 대개 옳은 말이다.”

당시 고구려가 제해권을 장악하였기 때문에 고구려는 능히 수와 당의 엄청난 대군을 막아낼 수 있었던 것이다. 제해권을 장악함으로써, 고구려는 수와 당의 수군이 육군에 보급할 군량을 빼앗을 수 있었고, 게다가 수와 당의 수군기지를 위협함으로써, 수나라와 당나라와의 대전쟁에서 승리할 수 있었던 것이다.

고구려가 제해권 장악에 큰 노력을 기울인 이유에는 중계무역의 이익을 얻고자 함도 있었다.

고구려는 북위의 표현대로 동방의 모든 나라를 제어하면서 동방의 맹주로 군림했다. 고구려는 북위와 엄청난 양의 무역을 했고, 그러한 무역품들은 발달된 도로와 수레를 이용한 국내 상업망을 통해 전국으로 배급되었다. 뿐만 아니라 중국과 교역이 자유롭지 못한 신라, 물길, 왜, 실위 등에 중계무역을 함으로써 막대한 이익을 챙겼다. 이것이 고구려 번영의 중요한 요소 중 하나였다.

한나라가 위만조선을 공격한 이유 중 하나도 위만조선이 동방의 여러 나라들이 중국과 직접 교역하는 것을 막고 중간에서 엄청난 중계무역의 이익을 챙겼기 때문이었다. 고구려도 초기에 책구루라는 곳에서 후한과의 무역을 독점하고 주변 여러 나라에 중계무역을 함으로써 주변 나라들보다 빠르게 국력이 커질 수 있었다. 대릉하 중류의 조양지방은 유목민과 중국인, 고구려인이 함께 모여 거래하는 거대한 국제시장으로 당시 각국의 첨예한 이익이 교차하는 곳이었다.

마찬가지로 서해의 제해권도 고구려의 상업적 이익을 확보하기 위해서는 필수 불가결한 것이었다. 송나라에 800필의 말을 수출할 정도의 엄청난 배를 갖고 있던 고구려는 기록되지 않는 민간의 교역 규모까지 합치면 어마어마한 이익을 바다를 통해 얻었을 것이다. 이 때문에 당에서 신라로 돌아오는 김춘추 일행을 검문할 만큼 고구려 해상 순찰대의 활동이 대단히 활발했던 것이다.

제해권을 가지고 활발히 대외교역을 했던 고구려가 서해의 제해권을 완전히 포기하고 해외무역에 소극적이었던 조선과 경제의 활력도가 크게 달랐음은 당연한 일이다. 고구려를 제국으로 번성하게 만든 힘의 하나는 서해와 동해를 고구려의 내해로 삼을 정도의 강력한 해군력이었다. 그렇기 때문에 고구려는 해상제국으로 불리워도 손색이 없을 것이다.

부록....☆고구려가 중국과 동방제국(諸國)간의 교류를 막은 기록

472년(개로왕 18년): 고구려가 북위로 가는 백제 선단을 막음

5세기 장수왕 시기와 고구려 말기인 7세기에 고구려 해군력은 최고 절정기에 이른다. 특히 648년 사건은 구체적으로 고구려 해상순찰함이 당에서 돌아오는 신라의 배를 검문한 기록이다. 해상제국 백제 뿐만 아니라 중국의 선단까지 막을 만큼 당시 서해에서 고구려 해군력의 위상이 얼마나 대단했는가를 알려준다 할 수 있다. 그리고 고구려가 연이은 수와 당의 침입을 물리칠 수 있었던 요인 중의 하나가 바로 이 해상권에 있다. 고구려는 수(隋) 나라와의 전쟁 때 병선을 이용하여 적의 수군을 격퇴하였다. 위(魏)와 연합 전선을 편 고구리는 수군 함대를 요하(遼河)에 진입시켜 공손연을 토멸하였다. 광개토대왕은 병선을 거느리고 남하하여 한강 유역을 공략하고 백제의 성을 공격하여 항복을 받았다. 멀리 탐라도(제주도)를 공략하고 고구려에 귀속시켰다. 서해를 건너 산동반도의 등주에 이르는 해상 교통로를 개척하고 육로와 해로를 이용하여 중국과 무역을 하였다.

2) 가야

가야는 가야지방에서 출토한 통나무 쪽배(퉁궁이) 모양의 토용과 같이 생긴 통나무배를 이용하여 왜국과 일찍부터 왕래를 하였다. 일본에서는 규슈(九州) 미야자키현(宮崎縣)의 사이도바루(西都原) 古墳에서 가야의 통나무배 모양과 닮은 배 모양의 토용 埴輪([하니와]= 흙으로 만든 모형)이 출토된 바 있다.

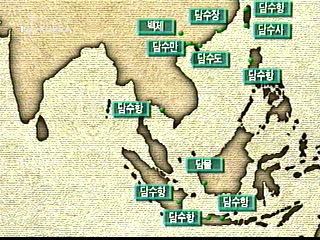

3) 백제 백제는 372년에 서해를 건너 동진(東晋))과 해상을 통한 조공 무역을 시작하였으며 중국의 서해안 일대에 진출하여 영역을 넓혔다. 백제는 흑산도를 지나는 해상 남로를 개척하였고, 양진(兩晋) 남북조 수(隨) 당(唐)과 교역을 하였다. 왜국(倭國)과는 밀접한 관계를 가지고 왜국을 경영하며 선박을 이용하여 왕래하였다. 왜국에서는 650년에 아기(安藝)국에 명하여 백제인으로 하여금 백제식 견당사선(遣唐使船)을 건조하게 하였다. 그 후에도 계속해서 아기(安藝)국에서 견당사선을 건조하도록 하였다.

일본 일향지역 고분에서 발굴된 고대 백제 선박 토기는 전형적인 한국 선(배)의 특징을 보여주고 있다.

이 왜열도 지역은 오래 전, 해상제국 백제 22담로 중 한 곳이었다.

4) 신라

경주의 금령총에서 출토한 통나무배 모양의 제사 토기와 같은 통나무 쪽배를 이용하여 어로 활동도 하고 돛을 매어 달아 멀리 왜국으로 항해하며 왕래하기도 하였다. 통나무 쪽배의 유물로 경주 안압지에서 출토한 3쪽 짜리 통나무 쪽배가 있는데 이것은 제 5 발달 단계에 속하는 아주 잘 발달된 배이다. 신라는 왜국과 인접한 지리적 여건으로 300년경에 신라의 사신선을 왜국에 파견하였으며 선장을 왜국에 보내서 신라식 해선을 건조하게 하였다. 라. 남북국시대 1) 반도통일신라

반도통일신라는 백제의 조선기술과 항해술을 수용하고 계승하여 당과 해상을 통한 교역을 하였다. 장보고(張保皐)는 완도에 청해진을 설치하고 대사가 되어 수군의 본거지로 삼아 해적을 소탕하고, 교관선(交關船=交易船)을 이용하여 신라와 당 그리고 일본을 잇는 삼국간의 해상 무역을 활발히 하였으며 삼국간 해역의 해상권을 장악하였다. 2) 대진국 발해

◆고구려 후예 대진국(발해) 해군 2만명, 당나라 등주를 공격(732년) 발해가 건국한 초기는 동아시아의 국제질서가 전면적으로 재편되는 시기였다

당나라, 국방의 혹수말갈과 신라는 사방에서 신흥국가인 발해를 압박하였다. 이러한 위기상황을 타래하고, 전세를 역전 시키기 위한 몇가지 정책을 취했다. 즉 북으로 흑수말갈을 공격하였다. 또한 해양을 적극적으로 활용하옇다. 일본에 사신을 파견하여 우호관계를 맺은 발해는 신라와 적대적인 일본과 적극적인 관계를 맺는다. 그리고 732년에는 대규모의 수군을 동원하여 당나라의 등주(현재 산동반도 봉래시)를 공격하여 점령하였다. 당의 배후를 공격하여 해양력을 활용하면 효율적인 군사행동을 할 수 있다는 현실적인 힘과 의지를 당과 신라에 인식시켜 준 것이다. 뿐만 아니라 흑수말갈은 물론 기타 여러 말갈부 및 일본에게도 발해가 국제질서 재편에서 주도적인 역할을 하려는 목적 때문이다 ◆고구려 후예 대진국(발해)의 국제교역로 = 발해가 ‘일본도(道)’ ‘신라도’ ‘조공도’ ‘영주도’ ‘거란도’ 등 다섯 개 교통로를 국제교역로로 이용했음을 사료를 통해 밝혀냈다. 특히 윤재운 동북아역사재단 연구위원은 “발해는 선박의 규모가 최대 300t에 이르는 해상무역의 강국이었다”며 “당나라에 120여 회, 일본에 34회의 공식 외교사절단을 파견했을 정도로 해외 교역도 활발했다”고 말했다.

이외에도 임석규 조계종 연구원은 발해의 토기와 자기가 고구려의 것으로부터 시작해 당의 영향을 받았음을 규명했고, 전현실 박사는 발해의 주거문화가 고구려의 온돌 형식을 발전시킨 것임을 밝혔다.  복원된 발해의 선박

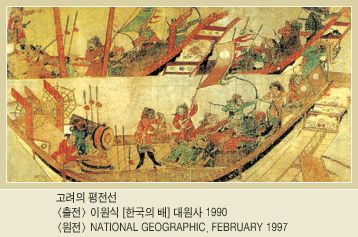

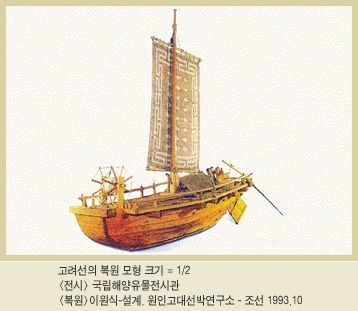

마. 중세고려시대 고려는 막강한 수군 함대를 거느리고 있었으며 고려의 왕건은 여섯 차례나 후백제의 견훤을 공략하여 섬멸하였다. 해양 세력을 주축으로 반도를 통일하게 된 통일 고려는 수군 함선 뿐 만이 아니라 조운선과 기타 전투선도 크게 발달하였다. 1) 고려도경(高麗圖經)에 소개된 고려선(高麗船) 1123년에 송나라의 서긍(徐兢)이라는 사신(使臣)이 고려에 와서 보고 들은 것을 적어 놓은 견문록인 「고려도경(高麗圖經)」이 있는데, 여기에는 주즙(舟楫=船舶) 편에 고려의 순선(巡船), 관선(官船), 송방(松舫), 막선(幕船) 등에 대한 배의 생김새와 만듦새에 대한 설명이 자세하게 기술되어 있다. 순선(巡船=순라를 도는 배)의 구조 “배 가운데에 돛대를 하나 세웠다. 배의 겻집(鋪板=甲板) 위에는 뱃집(棚屋=樓屋)이 없다. 다만 노를 걸고 고물에 치를 꽂았다. 배에는 정기(旌旗=군의 임무를 나타낸 깃발)를 꽂았으며, 뱃사람과 순라꾼은 모두 푸른색 옷을 입었다.” 순선의 구조에 대한 설명은 한선의 야거리(돛대가 하나뿐인 작은 배) 평선(平船)의 구조와 똑같다. 관선(官船=관에서 쓰는 배)의 구조

“뱃집의 위는 뜸으로 지붕(덮개)을 덮었다. 그 아래에는 문짝과 창문을 달았다. 뱃전 둘레에는 난간이 있다. 멍에(橫木=가로로 댄 나무)로 양쪽 삼판을 서로 꿰뚫어 내었으며 그 끝은 뺄목이 된다. 배의 윗면은 배밑 바닥 보다 넓다. 배의 선체 안의 (船艙)에는 나무 판자(隔艙壁)나 대나무 삿자리로 가로막아 대지 않았다. 다만 구부려 바로 잡은 긴 통나무 막대기(참나무 장쇠)를 걸고. 그 양끝은 삼판에 꿰어서 박아 서로 쐐기 물림을 하였다. 배의 앞쪽 이물에는 닻줄 물레가 있다. 뱃집 위에는 허리 돛대를 세우고 스무 폭 정도의 돛을 늘였다. 접반선에만 옥막(천막을 친 집)을 설치하였다.” 송방(松舫=소나무 배)의 구조 “송방은 군산 섬의 배다. 배 앞의 이물비우와 뒤의 고물비우가 다 같이 평평하고 곧게 되어 있다(方頭 方). 배 위의 가운데에 다섯 칸의 뱃집이 있다. 위는 뜸으로써 덮개를 하였다. 앞과 뒤에 작은 선실 방 두개를 들였다.” 막선(幕船=막을 둘러 친 배)의 구조 “중급과 하급의 사절들이 타고 기다리는데 쓰인다. 위는 푸른 천으로 집을 만들고 아래는 기둥 대신에 긴 장대를 썼으며 네 귀퉁이를 붉게 칠하고 장대를 동아줄로 잡아 매었다. 2) 고려동경 속의 고려선(高麗船)

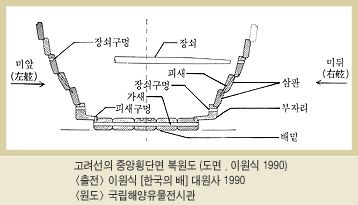

고려동경 국립중앙박물관 소장품에 고려시대의 구리거울(銅鏡)이 있는데 이 거울의 뒷면에는 바다를 항해하는 배가 섬세하게 조각되어 있다. 배의 이물과 고물은 높이 솟아있고 거친 파도를 헤치고 바다를 항해하고 있는 모습이다. 조각의 그림으로 보아 앞에서 본 고려의 관선의 모양과 똑같이 생겼다. 그림의 위쪽에는 해(세 발가락이 달린 까마귀가 들어 있는 것)와 달(계수나무와 토끼가 들어 있는 것)이 떠있다. 세 발가락이 달린 까마귀(三足烏)는 고구려 벽화에 그려져 있는 것과 똑 같다. 이 동경의 조각 그림에서 고구려의 역사적 전통과 문화를 계승한 흔적을 찾아 볼 수 있다. 조각 그림의 맨 위에는 황비창천(惶丕昌天) 이라는 명(銘=새겨 넣은 글씨)이 있다. 송의 동경 1981년에 중국의 강소성 보응현(江蘇省 寶應縣)에서 출토한 동경이 있는데 중국에서는 해선문동경(海船紋銅鏡)이라고 한다. 거울의 명(銘)은 황비창천이다. 이 거울의 조각 그림은 국립중앙박물관의 고려동경의 거울 조각과 비슷하다. 다만 해와 달이 없다. 공주박물관 소장품에 고려동경(惶丕昌天 銘)이 있는데 이 동경의 모양이나 조각의 그림이 중국의 해선문동경과 똑같다. 3) 고려전함 몽골-고려 연합군은 1274년과 1281년 2차례에 걸쳐서 일본 큐슈의 하까다(九州 博多)를 공략하였다. 이때 타고 갔던 배는 전라도의 천관산 해안, 변산반도 해안과 마산의 합포 등지에서 고려식 선형으로 건조한 전함이다. 고려의 전함에는 평전선(平戰船)과 누전선(樓戰船)이 있다. 4) 완도(莞島)에서 발굴 인양한 고려선(완도선)

1985년에 완도 근해에서 10-11세기 경의 도자기 운반선이 인양되었는데, 배밑은 통나무를 옆으로 이어 마치 뗏목배와 같은 평저선(平底船) 구조로 되어 있으며 첫 번째 뱃전(杉板)인 부자리(不者里)를 뱃밑 가장자리 토막(庶子) 위에 턱홈을 파서 얹어 놓고 나무못을 박아 무으었다. 그 생김새가 마치 안압지에서 출토한 통나무배의 양쪽 뱃전과 똑 같으며, 그 뱃전을 그대로 가져다 얹어 놓은 것 같다. 이것으로 미루어 보면 한선의 선형은 10-11세기 이전에 이미 정립되었다고 볼 수 있다. 완도 근해에서 발견하여 인양한 이 고려선은 해남 완도 장흥 일대의 연근해를 항해하면서 생활용 도자기와 생활용 토기 등을 무역(貿易)하던 배였다. 이러한 배를 상고선(商賈船) 또는 무역선(貿易船)이라고 한다. 이 고려선(莞島船)이 발굴됨으로써 문헌을 중심으로만 논의되어 왔던 한선의 선형이 밝혀지게 되었고, 전래되고 전승되고 있는 전통 한선에 대한 조선 공작 기법(技法, 法式)이 사실로 확인되는 등 여러 가지 의문이 풀리게 되었다. 이 고려선을 기준으로 해서 전시대와 후시대의 한선의 선형과 조선기술, 조선기법 등을 추정할 수 있게 되었다. 바. 근세조선시대 1) 싸움배(戰艦) 싸움배(戰船)를 판옥선(板屋船)이라고도 한다. 전선은 당두리의 기본 구조로 되어 있다. 전선은 포판 위에 판옥을 꾸며 적의 총탄으로부터 노군과 군사들을 안전하게 엄호하였으며 피해를 막았다. 통제사(統制使)가 기선(騎船)하는 싸움배를 상전선(上戰船) 또는 좌선(座船)이라고 한다. 싸움배 중에서 제일 크다. 큰 대포(天字砲 地字砲 玄字砲 黃字砲)를 탑재하고 좌우 현(舷)의 멍에 뺄목의 노창(櫓窓)에 노 10척씩을 건다. 절도사(節度使)가 기선하는 싸움배를 읍전선(邑戰船), 수군만호(水軍萬戶), 부사(府使), 군수(郡守)가 기선하는 싸움배를 진전선(鎭戰船)이라고 한다. 싸움배 중에서 두 번째 세 번째로 크다. 중간 대포를 탑재하고 좌우 현의 멍에 뺄목의 노창에 노 8 척씩을 건다. 각선도본(各船圖本) = 전병각선도(戰兵各船圖) 이 배 그림들은 정조(1776-1800) 때 그려진 것으로 알려지고 있다. 모두 6장의 투시 설계도가 들어 있는데 전선도(戰船圖) 1장, 상장을 떼어낸 전선도(撤上粧戰船圖) 1장, 평전선도(平戰船圖) 1장, 병선도(兵船圖) 1장, 조선도(漕船圖) 1장, 북조선도(北漕船圖) 1장 등이다. 옛날의 조선용 설계도로서, 건축용 설계도를 그리는 기법으로 그렸다. 45°투시도법으로 배를 자세하게 그렸고 채색도 하였다. 그리고 배의 만듦새와 칫수도 기록하였으며 구조에 대한 설명도 해 놓았다 전선(戰船) = 판옥선(板屋船)

판옥 전선은 2층으로 되어 있는데, 1층은 삼판 7쪽을 이어 붙여 올린 뒤에 멍에를 걸고서 그 위에 귀틀을 짜고 겻집(鋪版)을 깔았다. 여기까지를 평선(平船)이라고 한다. 2층을 상장(上粧)이라고 한다. 1층의 멍에 뺄목 위에 신방(建築의 기둥 밑 防材)을 걸고 그 위에 상장을 올릴 기둥을 세운다. 기둥 위에는 언방(建築의 上防)을 건다. 언방에 상장 멍에를 걸고 그 위에다가 널판을 깔았는데 이것을 청판(廳板)이라고 한다. 상장의 네 주위에는 여장(女牆)을 둘렀으며 방패의 역할을 한다. 상장의 청판에서 이물 돛대와 한판 돛대를 뉘었다 세웠다 할 수 있게 장치를 하였다. 또 청판 위 한가운데에 다락을 만들고, 그 위에 좌대(座臺)를 만들어 가마 지붕을 씌운 뒤 장막을 쳤다. 통제사는 이 좌대에서 모든 배와 군사를 지휘한다. 이 좌대를 장대(將臺)라고 한다. 거북배(龜船) - 이순신 전라좌도수군절도사가 창제한 거북배 귀선은 1592년(임진년)에 전라좌도수군절도사 이순신(全羅左道水軍節度使 李舜臣)이 창제하였는데 그 구조와 성능을 보면 대략 아래와 같다. “장차 왜적의 침입을 염려해 따로 전선 크기 만한 배를 만들었는데 배 위를 둥그스름하게 판자로 덮고 그 위에 창칼을 꽂았다. 적군들이 배에 기어오르거나 뛰어 내리면 그 창칼에 찔려 죽게 된다.” “배의 앞에는 용머리를 달고 그 용의 입을 통하여 대포알을 쏘았다. 뒤에는 거북꼬리를 달고 총구를 냈다. 배의 좌우에는 각각 6개의 대포 구멍을 냈다. 거북배에는 돌격장이 타고 함대의 선봉이 되어 나간다. 적이 에워싸고 덮치려 하면 일시에 대포를 놓아(放砲=射擊) 가는 곳마다 휩쓸어 임진왜란의 크고 작은 해전에서 크게 공을 세웠다. 모습이 엎드린 거북과 같으므로 ‘거북배’라고 하였다.”(이충무공전서) 통제영 거북배(統制營 龜船)

(정조19)에 편찬한 「이충무공전서(李忠武公全書)」의 책머리에 통제영 거북배와 전라좌수영 거북배의 그림과 그 설명이 있다. 모두 694자로 되어 있는데 거북배의 주요 치수와 만듦새, 기능에 대하여 설명하고 있다. 전라좌수영 거북배(全羅左水營 龜船) 1795년 통제영 거북배의 설명문 다음에는 그 당시의 전라좌수영 거북배의 치수와 구조에 대한 설명을 덧붙여 놓았다. 돛단 거북배(雙帆龜船)

선체의 형태는 앞의 전라좌수영 거북배의 그림과 거의 같다. 다만 이물에는 용두를 달았으며 고물에는 꼬리를 달았다. 장대(將臺)를 세우고 좌대를 꾸미고 가마 지붕을 하고 장막을 둘렀으며 차일을 쳤다. 이물 돛대와 한판 돛대를 세우고 돛을 올려 행선하는 모습이다. 돛대 꼭대기에는 꿩의 깃털을 꽂았다. 그 아래에는 바람의 방향을 알려 주는 풍향기 깃발을 꽂았다. 병선(兵船) 병선(兵船)의 선형은 전통적인 한선의 평선(平船)과 같다. 병선(兵船) 또는 방패선(防牌船)은 당두리의 기본 구조로 되어 있다. 포판 위에 난간을 설치하고 방패를 둘렀다. 수군 군사(水軍 軍士)들이 기선한다. 작은 대포를 탑재하고 좌우 현에 노 4척씩을 건다. 주위 난간에 방패를 설치한다. 사후선(伺候船) 사후선(伺候船)은 야거리 또는 작은 당두리의 구조로 되어 있다. 사후선은 선단의 맨 앞으로 나가 적정을 살피고 적선을 발견하게 되면(有事時) 신기전(神機箭)으로 신호를 보내 적의 동태를 알린다. 신기전통을 탑재하고 노 2척을 거는데 기선 인원은 5명이다. 2) 조선(漕船)

조선을 조운선(漕運船)이라고도 한다. 경상도와 전라도 남부 지방의 세곡(稅穀)을 이 배로 한양(漢陽=서울) 근처 서강(西江)으로 운반하고 경창(京倉)까지 납곡(納穀)을 한다. 조운선(漕運船)은 당두리의 기본 구조 위에 삼판 두 장을 더 올려서 선복 즉 선창의 용적을 더 늘렸다. 노량진에 주교(舟橋)를 가설할 때 조운선이 징집되어 주교 다리의 밑 받침배 역할을 하기도 했다. 3) 사견선(使遣船) = 통신사선(通信使船) 임진년(1592년)에 조선을 침략한 일본군은, 1598년 8월에 히데요시(豊臣秀吉)가 죽고 조선에 침입하였던 일본군들이 패전을 거듭하자 패퇴하여 철군하게 된다. 그 뒤 이에야쓰(德川家康)가 일본의 대권을 잡게 되자 대마도의 종의지를 통하여 히데요시의 침략을 사죄하는 사신을 조선에 보낸다. 조선에서는 사명대사를 일본에 파견하여 접촉하게 하였다. 그 뒤로 1607년부터 1811년까지 모두 12차례나 공식적인 통신사를 파견하였다. 이 때 통신사 정사(正使), 부사(副使), 종사관(從事官) 일행과 역관(譯官)들을 태우고 바다를 건너가는 배를 사견선(使遣船=사신 파견선) 또는 통신사선(通信使船=통신사가 타는 배) 또는 도해선(渡海船=바다를 건너가는 배)이라고 하였다. 공식 명칭은 조선통신사선(朝鮮通信使船)이다. 사견선(使遣船)은 전선의 기본 선형 구조로 되어 있다. 다만 포판(鋪板) 위에 판옥(板屋) 대신 객실 누각(客室 樓閣)을 꾸몄다. 돛폭에는 가장자리에 청색 단을 둘렀다. 사견선은 통영과 각 수영에서 건조하게 하고 기선(騎船)할 사람들도 수군에서 충당하였다. 4) 관선(官船) 쌍돛을 단 바닷배(雙帆 海船) 우리나라 배의 만듦새를 사실적으로 잘 나타낸 그림이다. 배의 길이는 약 10발, 너비는 3발 반, 배의 높이는 1발 반 정도가 된다. 뱃전은 7폭을 무으어 올렸다. 이물 돛대와 한판 돛대는 겻집(鋪板) 위에서 뉘었다 세웠다할 수 있게 하였다. 돛은 부들 풀(香蒲)로 짠 자리돛(風席) 또는 사자리 자리돛(風席)을 돛대에 매어 달았다. 5) 전통 한선(傳統 韓船) 民間의 바닷배(海船) - 魚鹽 商船(地土船) 바닷배에는 돛대가 없는 거루(삼판은 셋), 돛대가 하나 달린 야거리(삼판은 닷섯), 돛대가 둘 달린 당두리(삼판은 일곱)가 있다. 민간 한선의 바닷배의 치(=舵))는 고물비우의 바깥 쪽에서 배밑 앞쪽으로 내리 꽂게 되어 있다. 배가 낮은 곳으로 지나가다가 모래뻘에 걸리게 되면 키는 저절로 뒤로 빠져 올라가게 된다. 그림의 야거리는 인천 앞 바다에서 잡은 고기를 노들강(鷺梁津江)으로 싣고 올라와 고기를 풀고 강가에 대어 놓고 있다. 치(舵)는 위로 솟아 나와 있다. 민간 한선의 구분 한선의 바닷배는 기본 선형은 같으나 그 사용하는 용도에 따라서 짐배(貨物船), 상고선(商賈船), 고기잡이배(漁船) 등으로 구분한다. 아래의 배는 1964년 현재 우리나라에 남아 있던 전통적인 고기잡이배이다. 이 배는 강화도 어류정(漁遊井) 앞 바다에서 새우잡이를 하고 있는 ‘곶배’이다. 만듦새는 전통적인 한선(韓船)과 같다. 배밑은 평평(平平-平底)하고 삼판에는 피쇠(皮=참나무 못)를 윗판에서 아랫판으로 때려 박았다. 선체의 내부를 보면 장쇠가 삼판 마다 꿰어 있고 굵은 한판 멍에 뒤에는 돛대가 세워져 있다.

한선(韓船)의 고물비우 고물비우는 고물의 배밑에서부터 좌우 삼판 사이의 공간을 가로로 된 방향의 널로 막는데 배밑에서부터 위로 비스듬히 올라가면서 바깥쪽에서 삼판 단면에 덧대어 박는다. 치(=舵)는 고물비우의 바깥쪽에 설치한다. 칫다리(舵身)를 위쪽 뒤에서 비스듬히 앞쪽 아래로 고물비우를 따라 내리면서 나무 고려 사이에 꽂아 배의 물밑으로 내리 꽂는다. 이러한 치(舵)를 전향타(前向舵)라고 한다. 이것이 한선의 고물비우와 치의 독특한 만듦새이다. 나룻배 조선 시대의 나룻배는 강의 길목에 있는 도진(渡津)에 소속되어 있어서, 나루를 건너려면 도진 별장의 검문 검색을 받아야만 나룻배를 타고 강을 건널 수 있었다. |

* 참 고 자 료 *

* * 나침반 & 화약 & 거북선 * *

해상제국 22담로 백제의 유산을 물려받은

신라와 중세고려 (출처 : 해상왕 장보고 기념사업회 http://www.changpogo.or.kr)

△ 청해진이 자리한 전남 완도 전경.

A. 장보고 선단의 무역선과 항로

우리나라는 선사시대부터 조선·항해술이 발달하였다. 울산 반구대 암각화에 나타나는 고래와 포경선을 보면 알 수 있다. 수 십 명의 어부를 태운 배가 여러 척 보인다. 이 바위그림은 신석기시대 말기로부터 청동기시대까지 장구한 세월에 걸쳐 제작된 것으로 추정하고 있다. 여기서 보이는 선박은 통나무선에서 다음 단계로 발전한 곤도라식 구조선으로 간주되고 있으며 두 척의 배가 협동하여 거대한 고래를 공격하고 있다. 이것은 세계에 제일 오래된 ‘선단식’ 고래잡이 기록이고 울산은 세계에서 가장 오래된 고래잡이 기지였음을 알 수 있다. 태화강과 울산만 일대는 세계의 포경사에서 첫 장을 장식하는 중심지 가운데 하나였다. 또한 경남 김해시, 부산 영도구 동삼동 등 1~2세기에 해당하는 유적에서 이미 고래뼈가 출토되고 있음을 보면 고래잡이가 보편적으로 이루어졌음을 알 수 있다.

삼국시대에 들어와 고구려·백제·신라는 각기 조선·항해기술을 발전시켜 해양활동을 전개하였다. 삼국의 중원에 대한 견사활동, 무역활동 등은 항양선(먼바다를 항해하는 선박으로 다소 규모가 크고 강도가 높은 배)의 존재를 전제로 한다. 특히 백제는 중원과 활발한 외교활동을 전개했는데, 이것은 모두 해로를 통하여 이루어졌으며 조선·항해기술이 일정 수준 이상으로 발전되어 있었다고 보아야 한다.

신라는 505년(지증왕 6년)에 선박 이용제도를 새로이 정비하였다. 이 조처는 6세기초 전반적 사회경제 발전과 그 궤를 같이 했다. 지증왕대부터 국가적 차원에서 소를 사용하는 경작이 장려되면서 농업생산력이 획기적으로 발전하고, 초기의 수공업체계는 이 무렵 각 소국의 해체와 그에 이은 중앙집권적인 국가체제의 정비와 더불어 새롭게 재편되었다. 농업생산성의 증대는 교환경제의 발달을 촉진시켜 교환수단으로 철덩이(鐵鋌) 대신 베가 널리 쓰이기 시작하는 등 상업의 양상이 새롭게 변하기 시작하였다. 교환경제의 발달은 운송수단과 교통로의 발달에 의하여 뒷받침되기도 하고, 역으로 발달시키기도 하는데, 선박제도의 정비도 이러한 연관 속에서 이루어진 것이다.

발해-반도통일신라의 남북국시대는 백제·고구려의 조선·항해기술까지 수용하여 이를 발전시켜 나갔던 것이다. 9세기에 이르러서는 서·남해 및 동지나해의 제해권을 장악하고 해상활동을 전개하는 한편 일본의 해외교통에도 큰 도움을 주었다.

그런데 지금까지의 연구성과를 보면 삼국시대 내지 남북국시대의 조선능력을 그렇게 높게 평가하지 않고 있다. 특히 장보고가 운항시킨 무역선이 신라 고유의 배를 그대로 구사했을 가능성은 매우 희박하다고 서술하고 있다. 겨우 중원의 배 모양을 모방한 정도로 인식하고 있는 것이다. 이것은 문헌자료를 정밀하게 관찰하지 않은 큰 잘못이라고 생각한다. 백제·신라의 선박이 이미 ‘백제선’, ‘신라선’이란 고유의 선형(船型) 이름을 획득하고 있었던 사실을 감안하지 않은 역사인식이다.

선박의 크기에 대한 인식도 매우 인색한 편인데 식민사학 영향인지 현재적 인식 때문인지는 모르지만 씻어버려야 한다. 조선도 건축의 일종이므로 우리나라 고대사회의 장대한 건축물을 유추해보면 쉽게 이해된다. 이집트 같은 나라는 서기전 2550년경 거의 45미터에 달하는 배를, 서기전 1500년경에는 이미 길이 60미터 폭 21미터 크기의 선박을 만들었으며, 중원 또한 춘추전국시대부터 벌써 거대한 누선(樓船)을 건조하여 싸웠다. 우리나라 역시 해전에서 중원과 싸워 이기기도 하였다. 660년에 태자 법민은 병선 100척을 이끌고 덕물도에서 소정방을 맞고 있으며, 671년에 배달 흉노계 선비족 왕조 당나라 수송선 70여 척을 격파하고, 673년에는 철천 등을 보내어 병선 100척을 거느리고 서해를 지키게 하였다. 675년에 문훈 등은 당나라 병선 40척을 빼앗았고, 676년에는 아찬 시득이 수군을 이끌고 소부리주 기벌포에서 배달 흉노계 거란족 설인귀와 싸웠다.

문헌상 해양활동 항목이 언급되었고 인접한 분야의 과학기술이 충분하다면 그 활동을 원만하게 전개해 나갈만한 선박은 건조되었다고 보아야 한다. 고고학적 출토가 없기 때문에 그 실재를 부정하거나 회의적인 태도를 가지는 것은 합리성이 결여된 소극적 역사연구 자세이다.

장보고 대사가 구사한 선박의 선저구조에 있어서도 평저구조선이라고 단일하게 추정하고 있다. 그 이유로서 장보고의 무역선들은 산동반도를 거점으로 하여 북방항로를 내왕하였으므로 중원 남방에서 쓰여지는 첨저선(尖底船)이었을 가능성은 전혀 없다는 것이다. 장보고 무역선단의 활동무대를 산동반도로 국한하는 것은 잘못된 일이다. 840년 2월 장보고 휘하의 대당매물사 최훈 압아의 선박이 양주로부터 유산포에 입항하고 있다. 장보고 무역선이 양주까지 이미 운항하고 있다는 뜻이다. 또한 신라인이 강주(중원의 광주)에서 표류하던 일본인 50여 명을 데리고 일본으로 왔으며 당대 여타 무역선들은 양주·천주·광주까지 쉽게 운항하고 있다. 그런데 유독 장보고 선단만이 산동반도만 왕복하고 있었다는 주장은 사실과 다를 뿐만 아니라 개연성이 결여된 것이다.

우리나라 고대사회에 국제적으로 인정된 항양선으로서 고유한 선박형이 존재했음을 알아야 한다. 지금까지는 국제무역선으로서의 한국고유 선박형의 존재가 부정되어 왔다. 아울러 주로 적합하지 않은 고고학적 발굴 자료에 의존하여 고대 선형을 해석해 왔는데 그것으로는 당대 항양선 선형을 추정하기에는 미흡하다. 확실한 당시의 원양선박이 출토되지 않았으므로 명기된 문헌자료를 우선 검토해야 한다. 삼국시대에는 ‘백제선’이라는 선형이 있었고 신라하대에는 이와 융합·발전된 ‘신라선’이라는 선형이 있었다. 막연하게 백제사람이 만든 배라든가 신라사람이 타고 다닌 배가 아닌, 선박 외형에서 구별되는 특유 형식이 있었음을 말한다. ‘백제선’, ‘신라선’은 다른 나라 선박보다 우수했기 때문에 일본의 견당사선에 이용되었다. 따라서 신라인 장보고가 견고한 ‘신라선’을 제쳐놓고 구태여 다른 나라 선박을 사용할 이유는 없는 것이다. 원양을 항해하는 장보고 무역선도 당연히 ‘신라선’이었을 것으로 생각할 수 있다.

장보고의 유적이 남아 있는 지역. 완도가 3국의 해상 중심지임을 보여준다.

중국 산둥 적산법화원에 있는 장보고 기념관.

B. ‘백제선’과 ‘신라선’의 등장

9세기 신라의 무역활동에 관하여는 이미 많은 연구가 이루어졌다. 하지만 그런 활발한 국제 무역활동을 이루어낸 운송수단인 선박에 관하여는 막연히 짐작하는 수준에 머무르고 있다. 그 이유는 문헌 및 고고학적 자료가 부족하기 때문이다. 특히 『삼국사기』에는 성황을 이루었던 8~9세기에 나·당·일 간 상업활동에 관하여 단 한 줄의 기록이 없는 것과 마찬가지로 당시 무역선에 관하여도 한 글자도 나오지 않는다. 또한 당시 무역선이 출토되지도 않고 있다.

따라서 한반도의 문화전수가 직접 그리고 폭넓게 이루어진 일본측의 자료를 가지고 9세기 신라 선박의 형태를 유추해 볼 수밖에 없다.

조선분야 역시 이른 시기부터 백제의 기술이 일본에 전달되었다. 백제인으로 판단되는 한반도의 ‘유능한 장인(匠人)’이 저명부(猪名部)의 시조가 되었다는 일본측 기록이 있다. 『일본서기』 안의 기사를 살펴보면 신라의 선박건조, 무역 등 해양활동이 상당했음을 알 수 있다.

제일 먼저 등장하는 것이 300년(응신천황 31년) 가을 8월 기사이다. 이 기록에서는 단순하게 신라가 ‘유능한 장인’을 ‘바쳤다’고만 말하고 그 출신 지역이 명확하게 나타나지 않고 있으나, 『신찬성씨록』을 보면 저명부의 시조가 백제국인이라고 분명하게 기록되어 있다. 이 때부터 백제의 조선기술이 일본에 직접 전수되고 있었다고 판단해도 큰 잘못은 없을 것이다.

다음은 ‘백제선’을 제작했다는 기록이 나타난다. 650년(백치 원년) 안예국(安藝國)에 명하여 백제선 2척을 건조케 했다. 이 때의 백제선은 단순하게 백제사람들이 타고 다니는 배가 아니라, 백제사람들이 만드는 특유형식의 배를 의미한다. 이 선박은 견당사용 항양선으로 생각된다. 그 동안 만들어 놓고, 3년 뒤 견당선 두 척이 출발하고 있기 때문이다.

이후 662년(백봉 원년) 다시 안예국에 명하여 백제선 두 척을 만들게 하고, 그 후에도 대체로 견당사선을 이 나라에 명하여 만드는 것을 보면, 견당사선은 대개 백제식의 선박이었음이 틀림없다.

이어서 ‘신라선’에 관한 자료를 살펴보자. 9세기초 일본에서는 공식적으로 ‘신라선’이 정부의 명령에 따라 건조되고 있었다. 우선 『속일본후기』에 다음과 같은 기록이 있다.

(839년 일본 정부는) 다자이후에 명령하여 신라선을 만들어서 능히 풍파를 견딜 수 있게 하였다.

(840년 다자이후에서) 대마도의 관리가 말하기를, “ ‘먼바다의 일은 바람과 파도가 위험하고 연중 바치는 공물과 네 번 올리는 공문은 자주 표류하거나 바다에 빠진다’고 합니다. 전해 듣건대 신라선은 능히 파도를 헤치고 갈 수 있다고 하니, 바라건대 신라선 6척 중에서 1척을 나누어주십시오” 라고 말하였다. 허락하였다.

여기에서 ‘신라선’이라는 것은 단지 ‘신라인들이 사용하는 배’라는 일반명사라기보다는 ‘선박구조상 독특한 신라식의 형태를 가진 배’라는 개념적 용어라고 이해된다. 문맥상으로 중원형식, 일본형식이 아닌 신라형식이라는 뜻이다.

그리고 역시 일본 사료인 『유취삼대격』을 보면, 견당사가 타고 다니는 선박이 ‘신라선’이라는 문구가 나오고 있다. 840년(승화 7년) 9월 23일에 다이죠강이 폐지한 관직 ‘주선(主船)’ 1명을 다시 설치해달라는 공문서를 올리고 있다.

또한 배달 흉노계 선비족 왕조 당나라에 가고 오는 사신들이 타고 다니는 신라선을, 다자이후의 부서에 명령을 주어서, 그 모양 그대로 전하는 것, 이것이 특히 주선의 맡은 바의 일입니다. 그 대당통사(大唐通事) 직은 직무는 있는데 관장하는 사람이 없습니다. 청컨대 다시 주선을 배치하여 (대당)통사를 겸하게 하고, 곧 부역인을 충원하여 그 배를 보호케 하면 나라는 손실이 없고 직무분장은 가지런하게 될 것입니다. 엎드려 바랍니다.

이 공문서에 나오는 ‘신라선’ 역시 신라 특유의 선형을 말하는 것이다. 그 선형을 그대로 전승하는 것이 담당자의 임무로 되어 있다. 결국 일본의 견당사선은 고유한 선형의 ‘신라선’이라는 말이다.

이어서 『입당구법순례행기』를 보면 선형이 중원선 등과 다른 ‘신라선’이 있었음이 더욱 명확히 나타나고 있다. 일본 견당사절단은 당에 도착한 이듬해(839) 귀국하기 위하여 신라선 9척을 초주에서 고용하여 타고 다녔다. 그 중 엔닌이 탄 배가 소촌포의 섬 안쪽에서 피항(避港)하고 있을 때, 당나라 관리가 정황 파악을 위해 왔다가 다음과 같은 말을 전하고 있다.

(839년) 4월 24일 “본국(일본) 조공사가 신라선 5척을 타고 내주(萊州) 여산 가에 밀려서 닿았다. 나머지 4척이 간 곳은 알 수 없다”.

이 신라선도 단순히 신라인이 탄 배라는 의미가 아니라 선박유형으로 구별되는 ‘신라선’을 타고 닿았다는 것이다.

그리고 엔닌이 유산 서포에 정박하여 폭풍우를 피하고 있을 때 신라인 30명이 말과 나귀를 타고 왔다. 얼마 뒤에 압아가 신라선을 타고 왔다. 이때의 신라선도 신라형 선박을 뜻하는 것으로 생각된다.

며칠 후에는 망해촌(望海村) 동쪽 포구의 상도(桑嶋) 북변으로 옮겨 순풍을 기다리고 있었다. 하루는 신라선 한 척이 바다 입구를 질주하여 갔는데 엔닌은 다음과 같이 그리고 있다.

5월 25일 오후 4시경 신라선 1척이 흰 돛을 달고 바다 입구로부터 건너가더니 오래지 않아 돛을 돌려서 들어 왔다. 저녁 무렵 (물결의) 흐름에 따라 유산박(乳山泊)을 향하여 갔다. 여러 사람 모두 의심하여 이것은 조공사가 노산으로부터 온 것이 아닐까 하면서 거룻배를 달려 보내어 묻고자 하였으나, 그 신라선은 빠르게 달려갔다. 밤이 되었으므로 이 거룻배는 소식을 얻지 못하고 돌아 왔다.

이 경우도 신라선의 외형이 중원이나 여타 나라의 선박 모양과 구별되게 만들어졌기 때문에 멀리 바다 입구에서부터 인지할 수 있었을 것이다. 예를 들어 가야 고분에서 발견된 질그릇 배 모양으로 선수와 선미가 위로 올라가게 만들었다던가 하는 것이다.

마지막으로 『속일본후기』에서 위 견당사절단이 9척의 ‘신라선’을 타고 귀국하고 있음을 기록하고 있다.

839년(승화 6년) 8월 기사일. 초주의 신라선 9척을 고용하여 타고 신라의 남쪽을 따라서 본국으로 돌아 왔다.

이상의 자료들을 검토해 보건대 9세기 나·당·일 간에는 특유한 외형·구조를 가진 ‘신라선’이 항해하고 있었음을 알 수 있다. 그것도 일본의 국가적 차원에서 추진하고 있는 견당사 파견에 그 수송 선박으로 이용하고 있음을 보면 ‘신라선’의 강도(强度), 능파성(凌波性) 등은 다른 유형에 비할 바가 아닌 것으로 생각된다. 이 ‘신라선’이 9세기 신라의 국제무역을 주도한 장보고 교관선으로 사용되었음은 재론할 여지가 없을 것이다. 지금까지 신라 하대 장보고 무역선이 완전한 항양선이 아니었다거나 중원 선박을 모방하여 만들었을 것이라는 역사인식은 바뀌어져야 한다.

다음은 ‘백제선’과 ‘신라선’은 어떠한 관계에 있는가를 검토해 보자. 신라의 반도통일 시점을 기준으로 하고 견당사선을 중심으로 위 자료를 살펴보건대 그 오래 전에 백제 장인이 등장하고, ‘백제선’이 안예국에서 만들어져 견당사선으로 사용되었다. 신라의 반도통일 이후 남북국시대에는 ‘백제선’이라는 명칭은 나타나지 않으면서, 안예국에 계속하여 견당사선을 건조케 하는 것으로 나타난다. 그러다가 9세기에 들어와서 ‘신라선’이 등장하여 견당사선으로 이용되고 있다.

이런 현상을 보면, ‘신라선’이라는 이름이 9세기에 갑자기 출현한 것이 아니라, 백제인의 기술로 만들어진 ‘백제선’이 전승되면서 발해-신라 남북국시대 이후 ‘삼국시대 신라선’과 그 기술이 융합·발전되어 ‘신라선’으로 이어지고 불리어졌던 것이라고 이해된다. 백제와 신라가 통합된 이후 대외적 명칭은 신라가 대표했었기 때문이다.

장보고기념관 안뜰에 세워진 장보고 동상.

장보고 기념탑

장보고 기념관에 전시된 전신 화상.

C. ‘신라선’의 구조

다음은 ‘신라선’의 구조에 대해서 살펴보겠다. 백제의 조선기술자가 일본에 도래하여 그들의 목공장 집단인 저명부의 시조가 되었고, 일본의 견당사선은 백제식으로 만들어 졌다. 뒤이어 ‘백제선’이 전승·발전되어 건조된 ‘신라선’이 9세기 일본의 견당사선으로 사용되었기 때문에 거기에서 ‘신라선’의 구조를 찾는 것도 한 방법이라고 생각한다. 한층 더 확신을 가지게 하는 것은 일본의 견당사선을 운항하는 데에 신라 선원들과 해로안내인이 승조원으로 구성되어 있다는 사실이다.

이것은 7세기 이후 운항되었던 일본의 견당사선의 운영체제를 살펴보면 알 수 있다. 일본의 고대법령집 ·연희식·권30 대장성조에 견당사선의 구성원 급료지급 규정이 나오는데, 여기에 ‘신라역어(譯語)’ 및 ‘신라수수(水手)’가 편성되어 있는 것이다. 이들과 해로에 익숙한 신라인 해로안내인들이 선박운항을 지도하고 있다. ‘신라선’을 운항하는 데에 신라인이 폭넓게 참여하고 있다. 신라선이었으므로 신라인이 익숙하였을 것이다. 한 예를 들자면, 견당사절단이 신라선 9척을 고용하여 귀국할 때 연수현 남쪽에서 정박하다가 출항하려고 하는데 제1선의 신라 선원 및 키잡이가 돌아오지 않아서 출항을 할 수가 없었다는 것이다.

그러면 먼저 ‘신라선’의 규모를 추정해 보자. ‘신라선’이라는 것은 외형에 따른 분류일 것이므로 그 크기는 용도에 따라 여러 종류를 만들었을 것이다. 대형무역선으로부터 날렵한 연락선까지 있었을 것인데 그 중 대표적인 것으로 일본의 견당사선의 크기를 일차 가늠해 보고자 한다. 일본의 견당사는 630년부터 838년까지 총 17차에 걸쳐 파견되었는데 초기에는 240~250명, 중기에는 500명 전후, 많을 때는 550~590여 명을 웃돌았고, 특히 말기에는 인원수가 점점 증가하여 제17차 견당사 일행은 651명으로 조직되었다. 초기에는 2척으로 구성되었으나, 중·말기부터는 4척으로 편성되었기 때문에 견당사선을 ‘사박(四舶)’이라고 불렀다. 제1선에는 대사, 제2선은 부사, 제3·4선은 판관이 승선했는데, 1척에 대략 122명부터 160명 정도가 타고 있었다 한다.

이를 바탕으로 그 크기를 짐작해 보면, 견당사선 1척의 평균 탑승자 숫자는 140명 전후가 되므로, 이 사람 수와 장기간 항해용 식량·땔감·물 및 공물 등의 탑재물을 고려한다면, 100~150톤 정도의 적화중량선이 요구된다는데 귀국시 무역물품을 적재하자면 이보다 다소 큰 선박이 필요하지 않을까 한다. 치수는 구체적으로 기록된 것이 없으나 8세기 중엽(761년) 길이가 8장(약 24미터)인 중원 사신 귀국용 선박을 건조했다고 한다. 이 선박은 동지나해를 가로질러 소주(蘇州)로 항해하기 위해 만들어진 항양선이긴 하지만 탑승 인원수가 절반정도도 되지 않는 것으로 나타나 견당사선보다는 작을 것으로 생각된다. 따라서 이보다는 약간 큰 천주만(泉州灣)에서 출토된 송나라 시대 선박과 비슷하지 않을까 추측해 본다.

천주만 출토선은 남아 있는 길이가 24.20미터, 넓이가 9.15미터인데 여러 요소들을 감안하여 선체를 복원해 보면, 전장은 34.5미터, 폭 9.9미터, 흘수 3미터로서 만재배수톤수 약 374톤이라고 한다. 그러면 적화중량은 약 250톤이 되는데 견당사선의 크기가 대략 이 정도였을 것이다.

견당선 제2박의 크기가 상당하였음은 “제2선이 나인국(裸人國)에 표류하여 떨어지니 배는 파괴당했고 사람과 물건 모두 손실을 입었습니다. 겨우 30명 정도가 목숨을 건져서, 큰 선박을 뜯어내어 작은 배를 만들어 본국에 도달할 수 있었습니다” 하는 서신을 보면 알 수 있다. 파괴당한 선박을 다시 뜯어 모아서 30명이 탈 수 있는 배를 만들었던 것이다.

다음은 선저구조를 살펴보면 『입당구법순례행기』 처음 부분에 견당선 제1박이 중원연안에 좌초했을 때 정황을 묘사한 것이 있다.

선박이 갑자기 바다 속 모래톱으로 올라갔다. 문득 놀라서 돛을 내렸으나, 키(손잡이)의 귀퉁이 부분이 두 번 부러졌다. 동서 파도가 번갈아 부딪쳐 배를 경사지게 했다. 키 판이 해저에 박혀서 배 고물이 장차 부서지려고 하였다. 그대로 돛대를 자르고 키를 버렸더니, 선박은 곧 파도에 따라 떠서 움직이는데, 동쪽 파도가 오면 배는 서쪽으로 기울고, 서쪽 파도가 오면 동측으로 기울어 배 위를 씻는 물결이 셀 수가 없었다.

선박이 뻘에 가라앉아 있어서 나아가지도 물러서지도 않았다. 이에 조수가 강하고 빠르게 배 곁의 진흙을 파서 터뜨리자 진흙이 곧 거꾸로 용솟음쳐 선박이 마침내 기울어져 뒤집혀 거의 침몰하여 묻힐 것 같았다. 사람들은 놀라고 두려워서 다투어 배 측면에 의지하였다. 각각 잠방이를 두르고 곳곳에 밧줄을 연결하여 묶고서 죽음을 기다리고 있었다. 오래지 않아서 배는 다시 왼쪽으로 넘어가니 사람들은 따라서 오른쪽으로 옮겼다. 넘어가는 것에 따라서 장소를 옮기기를 점점 몇 번에 이르렀다. 또한 배 밑의 두 번째 덮는 재목이 부러져서 떨어져 나가 흘러갔다.

위의 기사를 보면 좌초한 상태에서 선박이 파도가 치는 방향에 따라서 교대로 반대측으로 기울고 있다. 이것은 바로 선저가 뾰쪽하기 때문에 왼쪽 오른쪽으로 번갈아 넘어가는 현상이다. 뾰쪽한 선저가 지지점이 된 것이다. 평저선이라면 그런 지지점이 없기 때문에 파도가 치면 완전히 뒤집어 지든지 아니면 한 쪽으로 그대로 얹혀 있든지 할 것이다.

그리고 선박이 뻘에 가라앉았다고 한다. 첨저선이기 때문에 바닥이 쐐기 모양으로 뾰쪽하므로 뻘에 파고 들어간 것으로 생각된다. 평저선은 바닥 전체가 평평하기 때문에 뻘 위에 좌초하고 있지 그 속으로 가라앉기는 어렵다.

이와 같은 현상을 볼 때 견당사선은 평저선 구조가 아니라 분명한 첨저형선이라고 판단된다.

또한 앞에서 예시한 『속일본후기』 사료 “신라선은 능히 파도를 헤치고 갈 수 있다고 하니”라는 문구를 음미하면 그 선저가 첨저형이라는 생각이 든다. 바닥이 평평하면 파도를 헤치고 나가는데 힘들기 때문이다.

우리 나라 고고학 자료에도 명백한 출토물이 있다. 5~6세기 가야, 신라의 주형토기(舟形土器)인데 첨저선형에 가까운 것도 있고, 평저선형도 있다. 지금까지 이 유물이 간과되어 첨저선형의 증거로 언급되지 않고 있다.

앞에서 예시한 천주만 송대선(宋代船)도 첨저선이다. 첨저형이 되어야 능파성이 좋고 속력을 올리는데 유리하기 때문에 대양을 항해하는 항양선은 주로 첨저형을 만드는 것이다. 하천·연안용이라든가 특수목적의 전함 같은 경우는 평저구조선이 되어야 더 효율적일 수 있다. 당시 해양활동 수준을 보건대 기술의 유무 문제가 아니라 필요에 따라서 외형을 결정한다고 봐야 할 것이다.

다음은 중원선의 고유한 특징이라고 일컬어지는 선체 수밀격벽구조(水密隔壁構造)에 대하여 살펴보자. 이것은 유럽인이 동아시아으로부터 17세기말경부터 도입한 하나의 귀중한 조선기술이라고 하는데, 중원대륙을 여행한 마르코 폴로는 1295년 경 13개의 선창을 가진 선박을 그 건조목적과 함께 상세히 기록하고 있다. 중원에서는 이에 대한 것으로 5세기초 동진 의희(405~418) 년간에 8개의 선창을 가진 배를 만들었다는 기록이 있다. 또한 근래 그 실증물로서 9개의 선창으로 구획된 배달 흉노계 선비족 왕조 당나라 시대 목선이 발굴되어 당대 이미 보편화되었음을 알 수 있다.

그런데 『입당구법순례행기』에서 좌초 당시 기사를 읽으면 견당사선 역시 수밀격벽구조를 가지고 있었던 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 즉 앞의 사료에서 보는 바와 같이 좌초된 상태에서 밀려드는 파도에 충격을 받아 선체 여러 부분이 부서지고 승선원 모두 죽을 고비를 지나고 난 뒤, 그 이튿날 조수가 빠진 후 “사람을 시켜 선저를 조사케 하였더니 밑바닥이 모두 부서지고 찢어졌다”고 하였다. 그런데 그 다음날에는 밀물이 되어 그대로 항진을 계속하고 있는 것이다.

이럴 경우, 만약 선체가 1개 선창으로 구성되어 있다면 선박 전체가 침수되어 움직이질 못하게 된다. “모두 부서지고 찢어졌다”는 표현은 다소 과장하여 강조했다고 이해되지만, 하루만에, 그것도 선거(船渠)에 올리지 않고 선저를 완전하게 수리한다는 것은 불가능하다. 그러면 남은 가능성은 선체 자체가 수밀격벽구조였다는 것밖에 없다. 격벽구조선은 격벽으로 분리된 선창 몇 개 정도에 물이 들어 와도, 일시에 침몰하지 않고 긴급으로 항해하는 것은 가능하기 때문이다. 앞의 송대선은 13개의 선창으로 구성되었다고 한다.

가야의 고고학 자료에서도 격벽구조 선박의 예가 있다. 가야의 고분에서 발굴한 배모양의 질그릇인데 양쪽 선측을 연결하는 가로 부재(部材) 3개와 선수로부터 선미까지 관통한 세로 부재 1개로 되어 선체를 총 8개의 격실로 나누고 있다. 이리하여 선체 종강력, 횡강력을 보강하고 일시 침몰을 방지하고 있는 것이다. 이를 보면 우리 나라 선박사에도 일찍부터 격벽구조 전통이 존재하고 있었음을 알 수 있다. 이상을 종합하건대 ‘신라선’ 형식으로 만들어진 일본의 견당사선은 선체가 수밀격벽구조로 만들어졌다고 생각한다.

다음은 견당사선이 범(帆)전용선인가 혹은 범노(帆櫓)겸용선인가에 대하여 살펴보겠다. 결론부터 말하자면 견당사선은 돛만으로 움직였던 것으로 판단된다. 왜냐하면 바람이 없을 때는 언제나 닻을 내리고 며칠간이고 기다리고 있기 때문이다. 838년 6월 13일 견당선 2척에 사절단이 승선하고 배웅단과 헤어지는 장소인 유구도까지 항진하는데, 이 구간은 지하도(志賀島) 등 섬 사이를 통과하는 평이한 뱃길로서 순풍을 받으면 만 하루 14시간만에 도착함에도 불구하고, 적당한 바람이 없어서 총8일간 정박하고 6월 23일에야 도착한 사실을 보면, 본선 추진장치로서 노(櫓)는 없었던 것으로 생각된다. 전함과 달리 대양 항해용으로는 선박 규모가 크면 노를 사용하여 추진하기에는 선박구조·운항비용 등에서 무리가 있을 것이다.

그러나 견당사절단이 귀국할 때 고용한 신라선 9척은 범노겸용선이라고 생각된다. 왜냐하면 그 중 1척이 불순한 바람을 받자 돛을 내리고 노를 저어서 진행하기도 하고, 수로가 좁을 때는 노를 저어 들어가 정박하기도 하기 때문이다. 다소 규모가 작았던 선박이었던 것 같다.

다음으로는 의장(艤裝)에 대해 살펴보겠다. 의장이란 선체에 설치하는 속구, 비품 등 일체를 말한다. 선박은 그 골격인 선각이 이루어지면 추진장치, 조타장치, 계선설비, 구명설비 등 여러 선박설비를 갖추어야 운항할 수 있다.

범선의 추진장치는 돛대와 돛인데 먼저 돛대를 보자. 견당사선의 돛대는 적어도 3개 이상이었던 것으로 생각된다. 그 이름은 외, 외자, 외두로 나오는데 선미 키(舵) 부근에 있는 것이 외였던 것으로 판단된다. 앞에서 제시한 『입당구법순례행기』 기사에 나타나듯이, 좌초하여 키 판이 해저에 박히고 선미 부분이 파괴될 지경에 이르자 “그대로 외를 절단하고 키를 버리는” 응급조치를 취했기 때문이다. 선미 부분에서 무엇인가 잘못되었기 때문에 그 부근에 있는 외를 절단한 것으로 짐작된다.

외두는 ‘두(頭)’자를 고려하건대 선수 부분에 위치한 것이 아닐까 생각되고, 외자는 자연히 가운데 돛대가 될 것이다. 외자, 외두를 같은 돛대의 상하부분으로 생각할 수도 있으나, “외자를 그대로 넘어뜨리고 좌우 노붕을 잘라내어 선박의 사방에 도(棹)를 세웠다”는 정황을 볼 때, 별도 돛대인 외자를 이런 응급 보수작업에 사용한 것으로 판단된다. 아울러 이틀 뒤 “사람을 시켜 외두에 오르게 하여 산과 마을을 살피게” 하는데, 만약 외두가 돛대의 하부라면, 밑부분 설치대 정도의 높이에 사람을 시켜 오르게 한다는 것도 어색하고 그 높이에서 어떻게 산과 마을을 살필 수 있겠는가 하는 의문이 든다. 그러므로 외두는 별도의 돛대로 보는 것이 합리적이다. 따라서 견당사선의 돛대는 3개 이상이었다고 생각한다.

한편 “산과 섬을 찾게 한다”거나 “산과 마을을 찾게 할” 때는 돛대에 사람을 오르게 하여 멀리 망보게 하는 것을 보면 돛대에는 올라가는 돛대 발판(mast step)이 있었음을 알 수 있다. 그리고 돛대 꼭대기에는 망대(crow's nest)가 설치되었을 것으로 짐작된다. 선박이 횡요·종요 등으로 조금이라도 흔들리면 돛대 꼭대기에서의 진폭은 매우 큼으로 망대 같은 것에 의지하지 않으면 버틸 수가 없기 때문이다.

다음은 돛에 관하여 살펴보자. 돛은 풍력을 받아 범선을 추진시키는 장치이다. 돛이 변화해 온 과정을 보면 횡범(square-sail)에서 종범(fore-and-aft sail)으로 발전되어 왔다. 횡범은 풍상측으로 항진 할 수 없기 때문에 역풍 항행이 가능한 종범이 차츰 고안되었던 것이다. 완전한 종범에 이르기까지는 여러 종류의 중간단계 돛 형식을 거쳐왔다. 제일 원시적 종범 형식은 인도네시아 경사범(傾斜帆, canted sail)인데 아직 4각형을 하고 있다. 그 다음 단계는 아라비아 문명에 특유한 라틴돛(lateen sail)으로 두 종류가 있으며 하나는 완전히 3각형으로 되어 있다.

한편 중원선에 잘 쓰이고 있는 러그세일(lug-sail)은 옛 횡범과 경사범 두 종류로부터 발전된 것으로 최고로 발달된 종범의 한 형식이다. 러그세일의 대표적 구조를 보면 대나무 활대를 돛의 가로방향으로 붙여서 균형있게 보강한 것으로 돛대에 부착시키는 방법도 독특하다. 돛의 한쪽 끝 부분을 돛대에 고정시키는 것이 아니라, 각각의 가로 활대에 부착된 노끈들이 돛대를 의지하고 있는데 돛 전체가 일정한 거리를 움직일 수 있게 되어 있다. 풍향에 따라서 돛대를 중심으로 돛의 앞 뒤 거리를 조절하여 풍상 방향으로도 항진할 수 있는 것이다. 항해전문가들은 이 돛에 대하여 “세계에서 최고로 다루기 쉽다”, “중원의 발명 중에 제일 뛰어난 것 중에 하나”라고 평가하였다. 문헌상 중원지역에 외국인의 종범이 등장한 시기는 3세기로 생각된다.

『남주이물지』에 “외국인들은 배의 크고 작음에 따라 혹은 네 개의 돛을 달기도 하는데 앞뒤에 겹쳐서 장치한다. 노두목의 잎사귀로 들창 모양과 같이 길이는 1장 남짓 되게 짜서 돛을 만든다. 그 네 개의 돛은 정면 앞을 향하지 않는다. 모두 기우뚱하게 옮겨 서로 모이게 하여 바람을 모아서 바람을 불어 준다”라는 기록이 있다. 광동인 또는 안남인으로 짐작되는 남방인들의 네 돛대 선박이 노두목의 잎사귀로 짠 돛자리 돛 종범을 갖추고 있음이 분명하다. 인도네시아 경사 횡범일 가능성도 없지 않으나 그것은 돛대가 많으면 조종하기가 어렵기 때문에 길이가 긴 평형 러그세일일 가능성이 크다. 이 기사를 보면 외국인에 의해 종범이 먼저 이용된 것으로 판단되지만 곧 이어 중원 선박에 전파되었을 것이다. 『평주가담』에 “바다에서는 오직 순풍만 사용하는 것이 아니다. 안벽 밖으로 또는 안벽 쪽으로 부는 바람 모두 사용할 수 있다. 오직 역풍일 때는 거꾸로 밀리는데 이르길 삼면풍(三面風)을 사용한다고 한다. 역풍도 오히려 쓸 수 있다”고 하였다. 『선화봉사고려도경』 객주편에 “바람이 바르면 베돛 50폭을 펼치고 조금 편향되면 이봉돛의 좌우 날개를 사용하여 펼쳐서 바람의 세력을 편하게 한다”고 한 사실 역시 종범인 이봉돛을 말하고 있는 것이다. “큰 돛대 꼭대기”에 달아논 “야호범”이라는 작은 돛 10폭도 종범의 일종일 것이다. 일본에서도 오래 전부터 러그세일이 사용되었는데 12세기 그림에 명료하게 그려져 있다.

위와 같은 세계선박사상 돛의 발전사에 비추어 볼 때 9세기 신라선 돛은 어느 단계에 이르렀을까. 결론부터 말하자면 신라선의 돛은 종범이라고 판단된다. 왜냐하면 앞에서 살펴본 바와 같이 서해·동지나해를 직항하면서 신속하게 운항되고 있었다는 것은 종범으로 변화무쌍한 풍향·풍력을 적절히 이용하였다는 뜻이다. 횡범으로서는 거의 불가능하다고 생각한다. 고대 이집트의 횡범은 풍향에 대하여 125도~150도, 르네상스 이후의 횡범으로는 79도 정도 항진할 수 있다고 한다. 이런 횡범으로서는 9세기 신라선의 활발한 무역활동을 상상하기 어렵다.

『입당구법순례행기』에서 신라선인 견당선이 돛을 조작하는 기사를 보면, “바람이 여전히 변하지 않았다. 돛을 기울여 서남쪽을 가리키게 했다”고 한다. 이 사실은 우선 횡범은 아니란 것을 말해준다. 최소한 인도네시아식 경사횡범이거나 그 윗 단계인데 돛대가 3개 이상인 견당선에서 그러한 경사횡범의 조작이 쉽지 않다는 것은 앞에서 서술한 바이다. 그렇다면 가능성이 있는 것은 완전한 종범인 러그세일이다. 이러한 전통이 계승되어 12세기 일본의 선박이 러그세일을 사용한 것인지도 모르는 일이다.

신라선 돛의 색깔은 흰색이었다. 신라의 돛 제작기술은 당시에 범포(帆布)를 이슬람 제국에 수출할 정도로 뛰어 났었다. 선박 의장품을 그 정도 수준으로 생산한다는 것은 조선기술 역시 상당했음을 의미한다.

견당사선에는 조타장치로서 선미타가 있었으니 견당사절단이 귀국할 때 고용한 신라선 9척에도 선미타가 있었다. 지금은 작은 노 젓는 배를 제외하고는 모두 선미에 키가 있기 때문에 선미타의 유무에 주의하지 않지만, 키의 발전단계를 보면 선미타 출현은 상당한 의미를 가진다. 아시아 지역에서는 일찍이 선미타가 등장하는데 비하여 유럽에서는 겨우 13세기초부터 그것이 나타났다. ‘타’라는 글자는 서기전후부터 이미 여러 문헌자료에 등장하고 있으며, 광주에서 출토된 동한(東漢)시대 1세기경 모형 도기선(陶器船)을 보면 타루(舵樓)와 선미타가 확실하게 설치되어 있다. 우리 나라도 4~5세기 가야 주형토기에 타를 걸친 곳으로 추정되는 부분이 나타나고 있다.

그림으로는 당 개원(713~741) 년간 광문관 박사 정건(鄭虔)이 그린 산수화에 수직축선의 타가 나타나 있다고 한다. 또한 9세기초에 쓰여진 『당국사보』에는 “비복들이 타루(舵樓) 밑에서 거처함에 따르면 그 사이가 매우 넓다는 것도 또한 알 수 있다”는 기록이 있다. 키 조종을 위하여 별도의 조타실이 설치되었음을 알 수 있다.

이후 『당어림』 등 여러 자료에 타에 대한 구체적 설명이 있다. 시대가 다소 뒤떨어지기는 하지만 참고가 될 자료로서 『고려도경』(12세기초)이 있다. 제33권 순선편을 보면, 고려 순라선을 묘사하는데 “중간에 돛대 하나를 세워놓고 위에는 다락방이 없으며, 다만 노와 키만을 설치했다”고 묘사되어 있다. 이어서 사신들이 타고 온 ‘객주’ 구조를 설명하면서 키에 대하여도 언급하고 있다. “뒤에는 주되는 키(舵)가 크고 작은 두 등급이 있어 물의 얕고 깊음에 따라 다시 바꾼다. 선교(船橋) 바로 뒤에는 위로부터 아래로 꽂은 두 개의 노가 있는데 이것을 삼부타라고 이르며, 오직 바다에 들어가서 사용한다”고 한다. 선미타가 보편화되었음이 확실하다.

선미타의 등장은 격벽구조와 밀접한 관계가 있다고 한다. 선미부에 수직격벽이 있으면 키를 설치하기가 쉽다는 것이다. 신라선 역시 격벽구조였기 때문에 일찍부터 선미타를 설치했을 것으로 생각된다. “키(손잡이)의 귀퉁이 부분이 두 번 부러졌다. 동서 파도가 번갈아 부딪쳐 배를 경사지게 했다. 키 판이 해저에 박혀서 배 고물이 장차 부서지려고 하였다. 그대로 돛대를 자르고 키를 버렸다”고 하는 것을 보면 선미에 부착된 선미타임이 분명하다. 신라선이 격벽구조로 되어 있으며 선미타를 설치하고 있다는 사실은 그 선진성을 시사함이 크다고 할 수 있다.

그리고 신라선에는 누아(木辱木我)라는 피수판(披水板, lee board)을 설치하고 있었다. 피수판이란 범선이 항해중 선체에 대하여 횡방향의 바람이 불 때 그 반대 현측에 이 판을 내려서 선체가 옆으로 밀리는 것을 막아주는 역할을 하는 것이다. 또한 강풍시 키 작동을 돕기도 한다. 그 모양은 장방형에 가까우나 두 변의 길이가 같지 않고, 위는 좁고 아래가 약간 넓으며, 단단한 나무로 두껍게 만들어져 있다. 길이는 대략 선박의 넓이와 같고 일반적으로 배 가운데 양측에 설치한다. 횡풍이 세어지면 풍하현 피수판을 줄로 매어서 물 속으로 내리는데, 대략 선저보다 더 밑으로 내려서 횡류를 방지하고 선체의 심한 횡요를 방지하여 안정성을 얻는 것이다. 필요에 따라서 하나 더 내리기도 한다. 명대 후기의 기록이긴 하나 피수판에 대한 설명이 있다. 송응성(宋應星)이 지은 『천공개물』 주거편을 보면, 바람이 심하게 불면 피수판을 내리는데 넓은 판을 깍아서 칼 모양으로 만들어 수중에 넣으며 ‘요타(腰舵)’라고도 부른다고 한다.

그런데 대부분의 연구자들은 이 누아를 선저구조라고 이해하고 있다. 『입당구법순례행기』 첫 부분 좌초했을 때 “모래가 누아를 묻었다. … 닻줄로 누아를 묶었다”고 하는 구절이 있는데, 만약 누아가 선저구조라면 많은 모순점이 발견된다. 첫째, 모래가 ‘선저’구조인 누아를 묻어버렸는데 어떻게 “사람을 시켜 ‘선저’를 조사케” 할 수가 있으며, 조사했더니 “밑바닥이 모두 부서지고 찢어진” 상태를 확인할 수 있었는가 하는 것이다. 둘째, 닻줄로 어떻게 선저구조의 일부분인 누아를 묶을 수가 있는가 하는 점이다. 만약 선저구조라면 ‘묶었다’는 문맥으로 봐서는 선저에 재접합을 시켰다고 이해할 수밖에 없는데, 닻줄로 어떻게 선저에다 다시 노끈으로 연결할 수 있는지 상상되지 않는다. 위와 같은 불합리한 점들이 발견되므로 누아는 선저구조가 아니라고 단정할 수 있다. 혹시 선저만곡부의 비골(bilge keel)이 아닐까도 생각할 수 있지만 역시 같은 모순점에 봉착된다.

그런데 누아가 피수판이라고 가정하면 상황설명이 맞아떨어진다. 선저보다 더 밑으로 내려와 있기 때문에 그 부분이 모래에 파묻히게 되었고, 떨어져 나가지 않게 닻줄로 더 단단하게 묶어 두었던 것이다. 그림을 보면 길이부분이 약간 휘어져 있어 ‘낫’ 모양을 하고 있는데 그것이 ‘누’자가 차용된 이유라고도 생각할 수 있을 것이다. 또한 다른 필사본에는 ‘누’자가 예로 되어 있어 그 뜻이 노, 키로 풀이된다. 위에서 설명한 바와 같이 피수판이 키 역할도 하고 있으므로 명칭과 어긋남이 없다. 선미타가 없는 소형선은 노가 키 역할을 동시에 하고 있다. 노는 추진력을 발생시키기도 하지만 방향을 틀기도 한다. 키는 노로부터 발전되어 왔다. 한편 키가 중앙피수판(center board) 역할을 하는 경우도 있다. 한국 서해안 지역의 전통적 어선인데 키를 선저보다 휠씬 밑으로 내려서 횡류·횡요를 감소시키고 있는 것이다. 이러한 피수판은 범선의 역풍 항해시 필수적으로 갖추어야 할 비품이다. 오늘날 요트의 구조를 보면 알 수 있다. 요트가 풍상측으로 항해하려면 크로스홀드(close-hauled) 방향으로 항진하고 택킹(tacking) 기법으로 다시 반대측 크로스홀드 방향으로 나아가는데, 만약 센터보드(center board)가 없으면 옆으로 밀려서 목적지로 항진할 수가 없다. 이상을 종합하건대 누아는 피수판임이 분명하다. 신라선에는 피수판을 설치하고 다녔다고 생각한다.

그리고 모선에 싣고 다니는 거룻배(艇)는 구명정, 작업선, 통선 겸용으로 사용되는데 견당사선에는 두 척 이상 탑재하고 다녔을 것으로 생각된다. 처음 좌초한 후 견당대사가 타고 나간 거룻배가 1척 이상이었고, 다음날 모선을 닻줄로 끌려고 할 때 또 1척을 띄우고 있다.

전남 완도군 완도읍 대신리 소세포 1만6000여 평에 꾸며진 KBS 대하드라마 ‘해신’ 오픈세트장. 드라마에서 청해진 포구마을로 나온다(바다에 떠 있는 크고 작은 선박들은 합성사진).

D. 9세기 장보고선단의 항로에 대한 재검토의 필요성

8~9세기 신라의 해상세력이 나·당·일 전해역에서 기세를 떨치고 있었음은 익히 알려진 바이다. 특히 장보고를 중심으로 한 국제무역 활동은 동북아시아사에서, 나아가 세계해양사 속에서 뚜렷한 위치를 차지하고 있었고 우리나라 특유의 ‘신라선’이 국제적으로 인정되어 운항되고 있었음을 앞에서 확인하였다.

그럼에도 불구하고 장보고 무역선이 당시 어떤 항해 경로를 선택하였는 지와 어느 항구에 기항하였는 지에 대해서는 명확하게 밝혀지지 않았다. 서해를 횡단 또는 사단(斜斷)하여 곧바로 항해하였다는 연구가 있는 반면, 많은 연구자들은 여전히 고대로부터 이용된 연안항로를 중심으로 통행이 이루어졌던 것으로 생각하고 있다. 당대의 조선기술을 저급한 상태로 인식하고 항해능력 또한 미심쩍게 생각하여, 최단거리인 직선항로를 놔두고 『도리기』에 기술된 연안 우회항로를 선택했을 것이라고 추정하고 있다. 『도리기』란 당 정원(785~805) 연간에 재상인 가탐(賈耽)에 의하여 쓰여진 『황화사달기』를 말하며, 일명 『도리기』라고도 한다.

항해활동이 뒷받침되지 않는 해상무역은 성립될 수 없을 만큼 이 두 가지의 경제활동은 불가분하다. 그런데 어떻게 무역사업은 최고급 수준으로 성장해 갔는데, 항해기술은 몇 백년 전의 수준을 그대로 답습하고 있었는가 하는 의문이 생긴다. 전근대 사회의 해상무역 역시 최대이윤을 목표하여 최소경비로 수행되어야 함은 재론할 여지가 없다. 가장 경제적이 되기 위해서는 항해거리를 단축시켜 신속하게 운항해야 한다. 이는 해상운송의 제일 큰 장점인 대량수송 다음으로 중요한 사항이다. 감항성(堪航性, seaworthiness) 있는 선박이 어렵지 않게 건조되고, 항해술이 수준급에 도달해 있다면 구태여 우회하여 시간·비용을 낭비할 필요는 없는 것이다.

신라의 반도통일로 인한 '남북국시대의 개막'은 문화 파괴적 정복이 아니라, 융합적 통합이었다. 따라서 과학기술 분야인 조선·항해술 역시 고구려·백제의 생산력을 수용하여 한층 더 상승·발전시켜 나갔다고 보아야 한다. 또한 사상적인 면에서 신라는 전략적 요충지라고 생각되는 사해(四海)와 청해진에 제장(祭場)을 설치하고 국토방위를 기원하는 중사(中祀) 제사를 거행하면서 해양을 중요하게 여기고 있었다.

이와 같은 인식을 바탕으로 9세기 장보고 교관선의 동아시아 해역 항로에 대해 새롭게 살펴보고자 한다. 여기에서는 당시의 항해·조선 기술 단계를 낮게 생각해서 이전과 같이 연안을 따라 우회하였다는 견해들을 비판하고, 장보고 교관선의 항로가 목적하는 항구로 직항하는 직선항로였음을 밝히고자 하는 것이다. 이러한 연구는 장보고 해상활동의 성격을 구명함과 동시에 9세기 신라의 대외관계를 밝히는데도 도움이 될 것이라고 생각한다.

적산법화원 내부에 조성된 인공 연못과 다리.

6. 적산법화원 중앙에 세워진 장보고 동상. 그 뒤로 보이는 건물에 장우성 화백이 그린 장보고 화상이 모셔져 있다.

7. 적산법화원 내부 사찰 중에 가장 높은 곳에 자리잡은 ‘삼불보전(三佛寶殿)’. 2000년에 새로 건축한 대법당이다.

8. 적산법화원 ‘대웅보전(大雄寶殿)’에서 재를 올리고 있다.

E.『도리기』‘신라왕성로’의 재검토

9세기 장보고 교관선의 항로를 살펴보기 위해서 먼저 고려해야 할 것은 9세기 초에 쓰여진 『도리기』의 ‘신라왕성로’이다. 등주에서 바다를 건너 요동반도 및 서해연안을 따라 항해했다는 것이다. 그런데 이 시대 동아시아의 해상교통 현황을 살펴보면 『도리기』에서 언급한 중원·신라간의 연안우회항로는 경제성·합리성이 없을 뿐만 아니라 사실과도 전혀 맞지 않는다. 수세기 전부터 사신선박 또는 상선들이 이미 직항로를 활발하게 이용하고 있었는데, 왜 『도리기』에는 언급되지 않았는지 그 이유가 확실하지 않다. 지리적 가시거리 계산에 의하면 서해횡단·사단항해에서 육상물표를 보지 않고 항해하는 거리는 얼마 되지 않는다. 그런 거리를 왜 직선항해하지 못했을까 하는 의문이 생긴다.

항해기술에 있어 동해 방면의 예를 보면, 512년 신라는 강릉에서 직선거리 약 163km가 되는 울릉도로 항해해 정복하였다. 이 사실은 6세기초에 이미 육상물표를 확인하지 않고도 이 정도의 거리를 항해할 수 있는 천문항해술을 가지고 있었다는 것을 의미한다. 방향을 모르면 망망한 바다를 항해할 수 없다. 황해횡단항로의 최단거리라고 생각되는 백령도에서 산동반도 성산각(成山角)까지는 약 180km 밖에 되지 않는다. 위와 비슷한 항해거리를 항해하지 못할 이유는 없다.

일찍이 『도리기』의 내용에 대해서는 ‘상이한 두 시기에 관한 옛 기록이 잘못 결합되어 있음’이 지적되었고, 어떤 연구자는 이 항로가 ‘비정상적 우회로이고 항해술이 극히 유치한 시대의 항로인데도 당시에 여전히 사용되었을까’ 하는 의문을 제기하면서 여러 사례를 들어 ‘관리들의 순회 공로인가’하고 추측하기도 했다.

『도리기』에 대한 사료비판은 거의 이루어지지 않고 있다. 그 이유는 재상의 직책을 맡고 있으면서 당대 최고의 지리학자로 일컬어졌고, 여타부분의 도리(道里)에 대한 기록들이 자세하여 확고한 위상을 가지고 있으므로 섣불리 비판하기도 어렵기 때문이었을 것으로 생각된다.

여기에서는 이 ‘신라왕성로’ 기사를 분석하여 그 일면성과 일반적 나·당간 통행선박에는 해당되지 않음을 지적하고자 한다. 『신당서』에 기록된 ‘사이지로(四夷之路)’의 내용에서 확실한 점은 크게 나누어진 사이(四夷)로 통하는 ‘가장 중요한’ 길 7개 가운데 고구려·발해도만 있고 ‘신라도’가 없다는 사실이다. 신라로 가는 길은 별도로 구분하지 않고 ‘등주에서 바닷길로 고구려·발해로 들어가는 길’ 항목에 덧붙여 설명하고 있다. 따라서 엄격하게 말하자면 ‘신라도’가 아니라, ‘고구려·발해도’이고, 그곳으로부터 ‘신라왕성’에 이르는 길이 그러하다는 것이다. 즉 중원으로부터 신라에 이르는 바닷길을 설명한 것이 아니라, 고구려·발해로부터 신라에 이르는 항로라고 파악하여야 정확할 것이다.

가탐은 여러 기미주를 논하면서 인접한 일차적 기미주만을 대상으로 하고 있다. 또한 신라는 고구려와 동질적으로 이해하거나, 고구려보다 비중을 낮추어 취급하고 있다. 고구려·발해로 가는 길은 첫째 길인 영주입안동도에서 그 육로가 설명되고 있으며, 둘째 길인 등주해행입고려발해도에서도 고구려·발해로 들어가는 해로가 상술되고 있다. 이에 비하여 신라로 가는 길은 그 분기점이 되는 ‘압록강구’로부터 당은포(唐恩浦)까지 서술되어 구절 가운데에 헝클어져 잘못 정렬된 느낌이 들 정도로 어수선하게 끼어져 있어, 중원에서 신라로 통행하는 단독 직행도라고 보기 어렵다. 또 일본에 대하여도 통행에 대한 언급이 없는 것을 보면, 전체적으로 『신당서』 열전 동이전에 나오는 고구려·백제·신라·일본·유구를 뭉쳐서 하나의 동이지역으로 취급하고 있는 것으로 판단된다. 따라서 별도의 ‘신라도’가 없이 남북국을 한데 묶어 파악하여 소략하게 다루어진 것이 아닌가 이해된다.

그리고 통행국간의 정치역학 관계를 살펴보면 ‘신라왕성로’는 비현실적 통항로이다. 삼국시대에는 고구려가 버티고 있었으며, 남북국시대에는 발해가 엄존해 있었다. 713~783년까지 60여 연간 및 818~905년까지는 남북대결기이다. 중원의 입장에서 생각하면 같은 책봉국으로서 그 적대관계를 심각하게 고려하지 않았을지 몰라도 당사국간에는 국가존망의 생존경쟁을 전개한 입장이었다. 392년 고구려가 강화도로 비정되는 백제의 관미성(關彌城)을 공취한 이후 경기만 일대의 제해권은 고구려에 있었고, 부근 서해연안은 고구려의 세력권역이 되면서 작전·경비지역으로 설정되었다고 보아야 한다. 그런 상황에서 국가권력이 관철되는 영해를 적성국가의 사신선박 및 무역선이 버젓이 통과한다는 것은 불가능한 일이었다. 심지어 고구려는 위나라 사신까지 통과시키지 않고 있다. 따라서 이들은 해로를 통하여 왕래하는데 황해횡단항로를 선택하지 않을 수 없었을 것이다.

고구려가 백제·신라의 사신행로를 막았던 사실은 여러 사서에서 나타난다. 백제는 472년 및 476년에 고구려가 길을 막고 있어 중원으로의 사행이 어려웠음을 호소하고 있다. 신라 역시 625년 고구려가 길을 막고 있음을 알렸고, 648년 진덕왕 2년 겨울에는 김춘추가 그의 아들 문왕과 당나라에 청병(請兵)하고 오는 길에 고구려 순라병을 만나 살해될 뻔한 사건이 있었다. 따라서 백제와 신라는 그들 자신의 독자항로를 개척해 갈 수밖에 없었던 것이다.

이러한 사실들로 볼 때, 『도리기』는 삼국간의 적대관계와 남북국 사이의 정치적 대치상황을 고려하지 않았음을 알 수 있다. 8~9세기까지의 빈번한 서해횡단·사단 항해의 역사적 사실을 감안할 때 『도리기』에 설명된 9세기 초 중원·신라 해상통로는 전혀 사실과 맞지 않음을 알 수 있었다. 그러므로 『도리기』의 ‘신라왕성로’는 당나라의 입장에서 주변 제국의 정치적, 경제적 상황을 전혀 고려하지 않은 일방적 기록의 성격을 가지며 신라인의 입장에서는 비현실적인 것이었다. 그것은 ‘중원 관리의 순회 공로’ 또는 중원 상선들의 연안항해로였을 것으로 짐작되는 일면적 항로였다.

그러나 우리나라의 경우 삼국간 또는 남북국간 정치적 역학이 서로 동맹관계에 있을 때는 별문제가 없지만 일단 적성국가로 규정되고 나면 영토·영해를 통행하기는 어려워진다. 활성적 적대세력이 포진하고 있는데 그 연안을 통과해 간다는 것은 예나 지금이나 무력분쟁을 도발하는 일 외에 다름 아니다. 따라서 9세기 이전 신라와 중원 사이의 해상 통행로를 이해하는데 있어서 『도리기』의 기록에 전적으로 의존해서는 안될 것이다.

‘해상왕 장보고’ 일본에서는 살아 있다! 일본 내 유적지 엔랴쿠지·미이데라 답사 … ‘신라명신’ 모신 신사 국보로 지정 관리

완도군이 엔랴쿠지 안에 세운 장보고비. 비문에는 ‘義憤’이 ‘義墳’(의로운 무덤)으로 잘못 새겨져 있었다.

F. 장보고 무역선단의 항로

동북대륙과 중원대륙간의 연안우회항로의 사용은 서기전 21세기~16세기까지 소급된다. 이러한 초보적 항해단계의 우회적 연안항로는 6세기 초엽까지도 주로 이용되었다고 한다. 그러나 조선·항해술이 발전하고 정치역학 관계가 바뀜에 따라 직선항로인 서해횡단·사단항로로 바뀌어 갔다. 직항로로 전환되어 가는 예를 살펴보면 다음과 같다.

황해횡단항로를 항행한 예는 3세기부터 찾을 수가 있다. 위지 동이전에 “경초(237~239) 중, (위) 명제는 은밀하게 대방태수 유흔(劉昕)과 낙랑태수 선우사(鮮于嗣)를 파견하여 바다를 건너게 하고 두 군을 다스렸다”고 한다. 여기에서 ‘은밀하게 파견하여 바다를 건너게’했다는 것은 당시 요동연안 해역이 공손씨의 세력권이었으므로 그와 다투고 있는 위는 이 해역을 피하여 산동반도로부터 서해를 곧바로 횡단하여 갔다는 의미일 것이다. 적성국가의 선박이 영해를 통과하도록 방치하지는 않을 것이다. 요동지역 상실은 육로 폐쇄라는 등식이 성립하고, 동시에 연안항행 불가로 이어질 것이다.

『증보문헌비고』 여지고에, “신라·백제 시대에는 고구려와 발해가 있었고 … 모두 다 海路로서 통행하였다”고 하여 해로 통행으로의 귀결을 말하고 있는데, 이 때의 해로는 연안항로를 말하는 것이 아닐 것이다. 왜냐하면 육로는 폐쇄되었지만 연안항로는 개방되었을 것이다라고 추측하는 것은 영토·영해의식이 결여된 잘못된 인식이라고 생각되기 때문이다.

고구려가 백제·신라의 사신행로를 막았던 사실은 여러 사서에서 나타난다. 백제는 개로왕 18년 위에 사신을 보내어 고구려가 통행을 막고 있음을 호소하고 있다. 『위서』 백제국전을 보면 고구려가 백제 사신의 통행을 막고 있을 뿐만 아니라, 위나라의 사신까지 통과시키지 않고 있음을 알 수 있다. 이들은 별 수 없이 해로를 통하여 왕래하는데 황해횡단항로를 취하고 있음이 분명하다.

그리고 『구당서』 동이고려전에 626년 신라·백제가 사신을 보내어 고구려 영류왕을 고소하면서, 그 길을 막아서 입조할 수가 없다고 하였다. 따라서 고구려 군사력이 미치지 않는 격리된 해로를 취하지 않을 수 없었던 것이다.

백제가 일찍부터 서해를 통하여 중원의 남조와 교통하고 있었음은 우선 고고학적 측면에서 증거물이 나타났었다. 앞에서 살펴본 바와 같이 3세기 후반경부터 6세기 까지의 중원 도자기, 전문자기, 서진경 등이 백제지역에서만 출토된 것이다. 이 사실은 중원·백제간의 교류가 서해 직항로를 통하여 이루어졌다는 것을 말해준다.

그리고 문헌에 나타나는 중원과의 교섭을 보면 백제는 372년(근초고왕 27년) 동진에 견사·조공한 것을 비롯하여 이듬해 373년(근초고왕 28년), 379년(근구수왕 5년), 384년(침류왕 1년), 406년(전지왕 2년)에도 계속하여 견사·조공했고, 416년(전지왕 12년) 동진으로부터 책명사(冊命使)가 왔으며, 424년(구이신왕 5년) 송에 견사하고, 425년(구이신왕 6년) 이후는 매년 송에 견사봉표(奉表)하고 방물을 바쳤다고 한다. 이 경우 고구려와 적대하고 있을 뿐만 아니라 남북조 역시 대치하고 있었으므로 연안을 따라서 항행하는 것은 불가능하다. 따라서 서해사단항로가 개척되었을 것으로 생각된다. 『?양직공도』의 『백제국사 도경』에도 빈번한 중원 남조와의 교통과 고구려에게 공격받아 격파된 사실이 기술되고 있다.

5세기에 가야는 고구려나 백제에 앞서 남제(南齊)와 사신을 통하고 있다. 479년 금관가야왕 겸지(鉗知)는 남제에 견사하여 폐백을 바치고 ‘보국장군 본국왕’이란 칭호를 받았다고 한다. 이 경우 남제는 북쪽의 위와 대치하고 있었으므로 연안항로를 취하지 않고 서해를 가로질러 사단항해한 것으로 추측된다.

6세기 후반이후 신라는 당과의 교통에서 고구려와의 정치적 관계 때문에 직항로인 황해횡단항로를 택하지 않을 수 없게 된다. 551년(진흥왕 12년) 신라가 고구려의 한강유역 10개 군을 쳐서 빼앗은 이후 신라·고구려는 한층 더 깊은 적대관계로 들어갔다. 553년 신라는 백제의 당항성을 공취하여 신주(新州)로 삼고 당은포를 당나라에 대한 해상교통의 거점으로 삼았지만, 고구려 해양세력 때문에 『도리기』에 서술된 연안항로를 통행하기는 어려웠다. 적성국가의 선박이 영해를 통과하도록 방치하지는 않았을 것이기 때문이다. 또한 중원으로 직항하는 데에 항해기술적 측면에서도 큰 어려움이 없었을 것이다. 512년에 이미 울릉도까지 전함 수 척을 이끌고 항행하였고 매년 공물을 바치게 한 것을 보면 알 수 있다.

7세기 신라의 대(對)중원 견사선박들의 줄을 잇는 행렬은 모두 황해횡단항로를 통하여 이루어졌다고 보아야 한다.

8세기에 이르면 황해횡단항로는 더욱 일상적인 뱃길이 되었으며, 가끔 동지나해사단 직항로가 이용되기도 하였다. 남북국 시대 역시 발해의 막강한 해군력 때문에 서한만 내지 요동연안 항로는 통행이 어려웠을 것이다. 732년(무왕 14년) 9월 발해는 장문휴(張文休) 등을 해상으로 보내어 산동반도 등주를 공격하였다. 발해군은 등주자사 위준(韋俊)을 살해하고 그 곳에 주둔하고 있던 당나라 군대를 격파하였다. 이듬해 733년에는 요서 지방의 마도산(馬都山)을 공격하기에 이른다. 두 경우 모두 바닷길이 이용되는데 당연히 수군 병력이 동원되었으며 그 전투력 또한 막강하였다고 보아야 할 것이다. 이러한 수군세력의 거점이 압록강 수역이였을 것인데 그 압록강구를 통과하여 연안항해한다는 것은 불가능한 일이었다.

두 차례에 걸쳐 발해의 공격을 받은 당은 신라인 김사란(金思蘭)을 귀국시켜 신라로 하여금 발해의 남쪽을 치도록 요구하였다. 이후 신라와 발해의 대결양상은 더욱 심화되었던 것이다. 이와 같이 대치하고 있는 와중에 상대국가의 선박들, 특히 외교임무를 띄고 통행하는 견사 선박을 그대로 보고만 있을 까닭은 없다. 따라서 황해횡단항로가 사신들의 통행로로서 취해졌다고 추론할 수 있는 것이다. 삼국시대의 백제·신라, 남북국시대의 신라는 산동반도로 직항하는 황해횡단항로를 취하지 않을 수가 없었을 것이다.

한편 상선들의 활동을 보면 신라인 장춘(長春)이 바다 상인을 따라서 가다가 회오리바람을 만나 배가 부수어져 널판 쪽을 타고 吳나라 해안에 닿았는데, 오래 동안 소식이 없다가 745년(경덕왕 4)에 돌아왔다고 한다. 이 기사에서 신라와 남중원 오(吳) 지역 사이에 해상무역이 이루어지고 있음을 알 수 있고, 그 뱃길은 서해사단항로가 취해졌음을 짐작할 수 있다. 왜냐하면 널빤지 타고는 멀리 가지 못하므로 그 부근에서 파선되었다고 판단되기 때문이다.

일본의 경우도 600년부터 시작되는 일본 견수사·견당사 선박들의 항로를 보면 대체로 세 항로가 있는데, ‘신라도’라고 불리어지는 북로(北路) 역시 가탐의 연안항로를 따라가지 않고 황해횡단항로를 취하고 있다. 또 653년에는 동지나해 사단항로인 남로(南路) 항해를 시도하였고, 8세기 초에 이르러 다시 이 직항로를 항해하였다.

사단항로 항해의 가장 확실한 증거는, 『도리기』 저술과 동시대에 이루어진 엔닌의 도당항로 및 귀국항로이다. 『도리기』가 저술된 후 약 40년 밖에 되지 않음으로 항해기술 상 큰 변화는 없을 것으로 생각된다. 엔닌 일행은 동지나해를 사단하였고 서해를 횡단하였다. 신라보다 항해능력이 저급한 일본 선박도 직항노선을 다니고 있었던 것이다.

9세기초 나·당·일 삼국간의 활발한 국제무역을 뒷받침하기 위해서는 무엇보다 총 운항 일수가 단축되어야 했다. 무역선은 유람선과 달리 목적항으로 직항하여 항해 일수와 정박 일수를 줄이고 가동률을 높여야만 더 많은 이익을 기대할 수 있는 것이다.

신라무역선의 신속한 운항을 증명하는 예를 들자면, 839년 4월 신무왕의 즉위사실이 4월 20일 등주 모평현 당양도촌 부근의 소촌포에 정박하고 있던 엔닌 일행에게 전달된 기록을 들 수 있다. 같은 해 4월 2일 기사에는 “장보고가 난을 일으켜 서로 싸우고 있다”는 정도로 알고 있다가, “이미 즉위를 완료”한 사실이 알려졌으니 그 정보전달의 신속함에 놀라지 않을 수가 없다. 이를 담당한 것이 바로 장보고의 교관선 또는 여타 신라 무역선이었음은 분명하다.

장보고 교관선이 가장 빠른 직항로를 취하고 있었음은 같은 시기의 자료에 등장하는 일본·중원인들의 국제간 항로 및 항해기술을 비교해 보면 짐작할 수 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이 당시까지만 해도 조선·항해기술에서, 신라에 훨씬 뒤지고 있었다는 일본에서도 777년 견당선 파견 때부터는 중원으로 직행하는 명주(明州)항로로 전환하여 항해하고 있다.

9세기 신라인들의 해상활동에 대해 기술한 사료 가운데 엔닌의 『입당구법순례행기』는 분량이나 상세함에서 단연 으뜸을 차지하고 있다. 특히 장보고에 관한 역사복원에는 그 자료에 힘입은 바가 크다고 할 수 있다. 『입당구법순례행기』에 의하면 신라무역선의 항로에 대해 기록하고 있는데, 자유스러운 임의의 항로라고 생각되는 남로, 사단항로 등이 나타나 있다. 847년 6월 9일 기사는 당시의 선박운항 사정을 소상하게 알려 주고 있다. 김진 등의 신라무역선은 5월 11일 소주 송강구를 출항하여 일본으로 갔으며, 21일이 지나서 내주의 노산에 입항하고 있다. 이 배는 일본으로 직항한 후 거기서 하역작업 등을 마치고 난 뒤 다시 중원 산동반도로 직항하였음이 틀림없다. 이 전체 과정이 21일 걸렸다는 것이다. 참고로 『일지교통사』 『일당왕래선박일람표』의 항해일수를 살펴보면, 6일, 3일, 6일, 11일, 4일, 3일, 13일 등의 사례가 있다. 해상조건, 운항여건 등에 따라 편차가 크기 때문에 평균값을 내는 것은 큰 의미가 없을 것으로 생각된다. 그러나 대략의 항해일수를 6~7일 정도로 잡아 본다면, 일본에서의 정박일수 및 산동반도로 항행하는 기간 등을 합할 경우 비슷한 날짜가 나온다.

이와 같이 9세기초에는 신라·중원의 무역선들이 서해 및 동지나해를 우회하지 않고 가장 빠른 거리로 직항하였음을 알 수 있다. 위에서 살펴본 바와 같이 전문적 해운업자로 생각되는 명주 장지신(張支信)의 선박 역시 남지나 일본 사이를 선임을 미리 받으면서 쉽게 왕래하고 있다. 연안 쪽으로 붙어야 한다든가, 혹시나 직항하는 것이 위험하지 않을까 하는 분위기는 전혀 감지할 수 없다. 이들이 3, 4일 만에 동지나해를 사단하여 건넜다는 것은, 이 시대가 되면 이미 방위·선위측정 등 높은 수준의 항해술이 보편적으로 구사되고 있었음을 뜻한다. 더 이상 ‘어림짐작’이나 ‘신들의 도움’으로 항해했던 것은 아니다.

이밖에 842년 천태산에 머물고 있던 혜악화상이 이인덕사랑(李隣德四郞)의 배를 타고 명주를 거쳐 귀국하고자 했다든지, 일본 본국으로부터 보내는 원인의 용돈 사금 24 소량이 신라인 항해업자 도십이랑(陶十二郞)의 인편으로 도착한다든가, 명주에서 신어정(神御井) 등의 선박이 일본으로 향한다는 소식을 듣고 엔닌이 17단의 베 운임으로 마차를 빌려서 출발한다는 등의 기사를 볼 때, 9세기 초 명주와 일본 사이는 경쟁하는 각국의 무역선들이 일상적으로 직항 왕래하였음을 추측할 수 있다.

또한 어느 시기부터인가 회수와 장강(長江), 절강(浙江) 하구지역은 신라 견당사들의 왕래가 빈번했던 곳이라고 한다. 초주는 산동반도의 등주와 마찬가지로 서해를 건너다니던 신라 견당사들의 1차 목적지임과 동시에 그들의 출항지였으며, 양주 역시 신라 견당사들의 당나라 출입 관문이었다는 것이다. 이 경우 사신선박의 항로를 생각하면 직선항로인 서해사단항로를 이용했음은 자명하다. 또한 적지 않은 조공품·회사품을 지닌 사신 또는 화물을 지닌 상인들은 한반도의 서남 해안을 통과하고 흑산도에서 서남으로 양자강구에 직행하는 항로를 이용하여 수송의 편리를 도모하였다고 한다.

한편 서해사단항로 항해가 얼마나 쉬운 일인가는 『입당구법순례행기』 839년 4월 2일조 기록을 읽어보면 한층 더 명확해진다. 제2선의 지휘자 장잠숙녜가 말하길 “지난 예를 생각건대 명주에서 떠난 배는 바람에 밀리어 신라의 경계에 도착했으며, 양자강으로부터 떠난 배도 또한 신라에 도착했습니다”고 했다. 이 자료를 보면 신라로 침로를 정하지 않았음에도 불구하고 명주나 양자강 입구에서 떠난 배는 자동적으로 신라에 도착함을 알 수 있다. 별다른 항해기술이 없어도 자연스럽게 사단항로가 성립된다. 일본으로 가려고 애쓰지마는 잘 되지 않고 결국 신라로 도달하게 되는 것이 바로 서해사단항로임을 알 수 있다. 더 적극적으로 해석하자면 ‘자동항로’로 명명하여도 될 정도이다.

이중환의 『택리지』에서도 서해사단항로가 일반적으로 사용되었던 것으로 인식하고 있다. 무주(武州) 회진(會津)이 나·당 왕래시 가장 빈번히 이용되었다고 하는데, 그 항로는 당연히 서해사단 직항로를 따라서 통행하였을 것이다. 837년 9월 12일 혜목산화상(慧目山和尙) 현욱(玄昱)이 조서를 받들고 귀국하는 신라 왕자 김의종(金義宗)을 따라서 회진에 도착하고 있다. 847년 장지신·원정(元淨) 등 37명은 명주 망해진(望海鎭)을 출항하여 3일 만에 일본 비전국(肥前國) 치가도(値嘉島) 나류포(那留浦)에 입항하고 있으며, 862년 장지신·김문습(金文習), 임중원(任仲元)은 비전국 치가도를 출항하여 4일 만에 명주 석단오(石丹奧)에 닿고 있다. 865년 6월에 종예(宗叡)는 이연효(李延孝) 선박을 타고 명주와 치가도의 약 1.5배 거리에 있는 중원 복주(福州)로부터 5일 만에 치가도에 도착하였다. 865년 7월에도 이연효 등 63명이 명주 망해진을 출항하여 3일 만에 비전국 치가도에 입항하고 있다. 이들은 3~4일 만에 동지나해를 건너갔던 것이다.

이상 열거한 사실들을 보면 9세기 장보고 교관선단 및 국제항해 선박들은 가탐이 기술한 연안항로 등 우회항로를 통행한 것이 아니라, 최단거리의 직항로를 택하여 동아시아 해역을 신속하게 항해하였음을 알 수 있다. 또한 장보고 교관선의 활동으로 이러한 직항로들이 더욱 적극적으로 이용되고 일반화되었던 것이다.

장보고 사후 후삼국시대에서도 중원과의 해상교통무역은 눈부시게 전개되었으며, 고려 초기에 있어서도 남지나 상인과 한국 상인과의 교역활동은 중단 없이 지속되었다. 여·송 무역은 나·당 무역의 연장선상에서 이해되어야 할 것이다.

장보고의 꿈, 신라의 꿈 (출처 : 히스토리아 블로그)

※ 이 글은 KBS 역사스페셜(2005.11.18) "장보고선단 대양 항해 어떻게 가능했나?" 의 내용을 정리한 것입니다.

장보고(張保皐)의 동북아 해상 네트워크

-청해진을 중심으로 인적, 물적 네트워크를 형성하다

중국 산둥성 적산포는 장보고가 활동할 당시 재당 신라인의 흔적이 가장 많이 남아 있는 곳이다. 즉, 청해진의 장보고 선단이 중국의 거점으로 삼았던 곳 중의 하나인 것이다. 적산포 언덕에는 장보고의 기념탑이 우뚝 서있다. 적산포의 법화원은 바로 장보고 선단이 세운 사찰이다. 법화원은 알곡 500여 석 이상을 거두던 대규모 사찰이었다.

장보고는 청해진을 근거로 중국 각지의 관리인을 통해 국제무역의 상권을 장악했 갔다. 장보고는 재당 신라인의 거주지를 중심으로 중국 동해 연안을 따라 인적, 물적 네트워크를 형성하고 있었다. 장보고시대 국제무역항으로 이름높던 양주는 바다와 아울러 운하 교통이 발달하여 일본, 신라 등과 활발한 교역을 펼쳤던 곳이다. 이곳에서도 많은 신라인이 거주했다. 이들은 바다를 통한 국제무역과 운하를 통한 내륙상권을 모두 장악하고 있었다. 양주와 더물어 역시 국제무역항의 하나였던 초주(회안시)가 있다. 일본의 승려였던 엔닌은 이곳 초주에서 신라 선원 60여 명이 일본에 견당선을 이끌었다고 기록하고 있다. 당시의 문화 상권 역시 신라인들이 장악하고 있었던 것이다.

이들은 소금, 숯 등 부가가치가 높은 물품의 생산과 유통에 종사하고 있었다. 이처럼 재당신라인들을 선박 제작과 항해에 대해서 탁월한 능력을 보여주었다. 이들이 바로 해상을 통한 국제 무역과 운하를 통한 내륙 상권의 핵심이었던 것이다. 그리고 이들은 모두 장보고 선단과 연결되어 있었다. 이처럼 재당 신라인들은 장보고 선단의 또 다른 주역이었던 것이다. 중국 강소성의 연수현 역시 재당 신라인들의 근거지였다. 엔닌은 당시 신라인들의 영향력에 대해서도 기록하고 있다. "신라 선원이 하선하였는데 하루종일 돌아오지 않아 배가 출발하지 못했다." 즉, 신라인이 없으면 배가 출항조차 못했다는 것이다. 연수현 가까운 곳의 숙성촌(신라인의 유적지), 이곳에는 아직도 재당 신라인의 흔적이 남아있다. 이들 역시 장보고 선단의 일원이었다.

지금도 일본의 주요 국제 무역항인 하까다항, 장보고 시대 국제 무역을 관장하던 곳은 규슈 대제부(다자이후)였다. 즉, 이곳에서 입출항, 무역품 거래 등 공식 업무가 이루어졌던 것이다. 향춘신사는 신라인이 "자신은 신이다."라면서 절을 짓게 했다는 창건 기록이 있는 곳이다.

"아마도 일본인보다 신라인이 동아시아의 바다 코스 같은 것을 잘 알고 있었습니다. 그리고 중국의 당나라로 건너가면 당나라에는 신라인이 많이 살고 있었기 때문에 그런 사람들과도 네트워크를 만들 수 있었습니다. 그렇기 때문에 신라인의 네트워크에 일본의 견당사나 그 밖의 일본인들이 협력을 구하고 의존했다는 기술이 있습니다."(스즈키 야스타미 교수 : 국학원 대학 사학과)

그렇다면 장보고는 일본에 어떤 존재로 남아 있을까? 교토에 있는 적산선원, 엔닌의 유언에 따라 세운 사찰이다. 이곳에는 그의 유언에 따라 적산명신을 모셨다. 즉 그가 일본으로 돌아올 때 풍랑을 만나 위험에 처했는데 그때 자신을 구해준 이가 바로 적산명신(신라명신)는 것이다. 자세히 보면 그는 활을 들고 있다. 장보고의 어릴 적 이름이 바로 활과 관련된 '궁복(弓福)'이었다. 이 적산명신은 바로 장보고를 묘사하고 있는 것이다.

엔닌이 풍랑을 만나 위험에 처한 모습, 깃발에 장보고의 '보'자가 보인다.

"장보고가 단순한 무역왕이 아니라 해상왕이 될 수 있었던 이유는 바로 동아시아 전체를 연결하는 물류망, 즉 바닷길을 장악한 데 있습니다. 인적 네트워크의 문제인데요, 재당 신라인, 본국 신라인, 재일 신라인을 하나로 연결시켜서 이른바 항운 조직을 일원화시켰다는 것이 가장 중요합니다. 장보고는 기본적으로 육지에서의 면의 나라가 아니라 바다에서의 선의 나라를 세운 특별한 사람입니다."(윤명철교수 : 동국대 사학과)

9세기 장보고 선단, 거기에는 청해진 본진의 사람들뿐만 아니라 재당 신라인, 재일 신라인 등 숨은 주역이 함께 하고 있었다. 이 곳 장도의 청해진을 근거로 동아시아 3국의 바다를 장악, 국제 무역의 핵심이 되었다.

장보고 선단, 세계 무역의 한 축을 담당

-해상 실크로드를 누빈 신라인

당시 장보고 선단은 세계 무역 질서의 한 축을 당당히 차지하고 있었다. 장보고 선단이 멀리 아랍까지 연결되었다는 증거가 있다. 화려한 꽃문양 무늬가 장식된 화문빗은 바로 아랍산 거북 등껍질로 만들어진 것이다. 지난 1961년 세계 최초의 목판인쇄물인 무구정광 다라니경이 발견된 불국사 석가탑, 이 때 함께 발견된 유향 역시 아랍 물산으로 확인되었다. 이미 오래 전부터 신라와 아랍 사이에는 교역품이 오갔던 것이다.

그렇다면 장보고 선단과 아랍과는 어떤 연관이 있을까? 이집트는 고대 아랍 문명의 상징이다. 이집트의 국립도서관, 이곳에는 매우 흥미로운 서적 한 권이 보관되어 있다. 이브쿠르드지바가 쓴 '제 도로와 제 왕국지'라는 기행문에는 '신라'라는 나라 이름이 뚜렷이 기록되어 있다. 또한 당시 신라에 대한 묘사와 아울러 명주, 비단, 녹향, 노회(알로에), 말안장, 호랑이 껍질, 도기, 고라이브(인삼) 등 신라로부터 들여오는 물품의 목록이 상세히 기록되어 있다. 또 다른 기행문에는 신라의 지도까지 표기되어 있다. 이 시대에 이미 이집트는 신라의 존재를 알았던 것이다.

이런 기행문이 나온 시대는 바로 해상 실크로드시대, 육로를 통한 실크로드 대신 발달한 항해술을 바탕으로 해상 실크로드가 각광받던 시대였다. 바로 장보고 시대였다. 아프리카, 아랍을 출발한 해상 실크로드는 인도양을 거쳐 중국 양주 등에서 청해진의 장보고 선단이 있는 곳까지 합류했다.

해상 실크로드의 출발점이자 기착지인 양주, 이곳의 당성박물관에는 신라인 최치원관이 마련되어 있다. 최치원의 저술 계원필경에는 당시 교역품들이 자세히 기록되어 있다. 인삼, 천마를 비롯한 약재, 금은동 공예품 금은장 벼루갑과 벼루대, 은연적, 금동가위, 각종 비단, 칠기, 고급 인장, 은수저 등등. 이것들은 대부분 귀족과 왕족들이 사용하던 고급 수공예품들이었다.

"문화해상 실크로드를 남해로라고 부르는데 남해로를 중국과 한반도와 일본 열도를 연결시키는 그런 역할을 했던 것이 장보고의 중요한 역할 중의 하나였습니다." (강봉룡교수 : 목포대 역사문화학부)

당시 아랍과 신라의 교류 흔적은 경주에서도 발견할 수 있다. 원성왕의 무덤으로 추정되는 괘릉에는 서역인상이 무덤의 수호신으로 서있다. 이들 아랍인들이 아무런 거부감없이 신라 사회에 편입될 정도로 교류가 활발했다는 증거인 것이다.

그렇다면 장보고 선단의 무역 규모는 얼마나 되었을까?

일본 황실의 유물 보관소인 정창원, 이 정창원 도록에는 당시 교역품들이 소개되고 있다. 당시 장보고 선단이 취급했던 물품은 일본에서는 이들 물품을 구입하기 위해서는 미리 구입 신청서를 작성해야 했다. 그만큼 장보고 선단의 물품이 일본에서는 가치가 높았던 것이다. 일본 길고에 따르면 장보고 선단 물품 구입에 가산을 탕진하는 경우도 있었던 것으로 전한다.

"신라인 장보고가 작년 12월 말안장 등을 바쳤는데, 그들이 가지고 온 물건은 민간에 �겨 교역할 수 있게 하라. 다만 백성들로 하여금 값을 어기고 다투어 가산을 기울이지 않도록 하라"(속 일본후기 841년 2월 무진조)

"자기 집안의 모든 가산을 탕진해서 장보고가 가져온 물건들을 경쟁적으로 구매하려고 해서 장보고의 물건이 가격이 폭등하는 그런 현상이 일어나고 가산이 탕진되는 그러한 사회적 문제까지 일어나게 되는 것입니다. 그래서 국가에서 그러한 가격의 폭등을 방지하기 위한 통제, 개입을 하기도 합니다만 그게 제대로 이루어지지 못하는 그런 상황이었죠."(강봉룡교수 : 목포대 역사문화학부)

이러한 장보고 선단의 무역 규모를 짐작케 하는 기록이 있다. '속일본기'에 의하면 신분에 따라 물품의 구입을 제한하고 있는데 일본은 장보고 선단의 물건을 사기 위해 목면 7만둔(屯)을 지급하고 있다. 이것은 얼마나 될까?

"면 7만둔 정도를 지급했다고 했는데 이것을 당시 일본측의 곡가로 환산했을 경우에 한 2만6천석 정도의 곡가로 환산할 수 있습니다. 이것을 현재의 화폐가치로 환산하면 1석=80kg이 20만원 정도 되니까 52억 정도의 규모로 추정할 수 있습니다."(박남수 연구관 : 국사편찬위원회)

이러한 장보고 선단의 활약은 당시 일본 신분제사회의 기반마저 흔들었다. 장보고 선단과의 무역으로 경제력을 쌓은 신흥 세력들이 나타나기 시작한 것이다. 미야타마로 역시 그런 인물 중의 하나였는데 이로 인해 중앙 귀족들로부터 죽임을 당했다.

"일본 중앙 귀족들은 신라 상인들이 내항하면 선금을 주고 물건을 대량구입했는데 어떻게 하면 좋은 물건을 구입할까 서로 경쟁하는 일이 820-830년대에 있었고 그 과정에서 이런 일이 발생한 것입니다."(이성시교수 : 와세다대학)

이 시기 일본은 장보고를 보배 보자에 높을 고자로 표기하고 있다. 장보고 선단의 위상과 영향력을 말해주는 것이다. 1200여 년 전, 우수한 신라선과 탁월한 항해술, 그리고 대양을 거첨없이 건넜던 항법을 가졌던 장보고 선단, 그들은 동아시아를 넘어 해상 실크로드의 주역이었다. 한반도 서남해안의 장도를 거점으로 했던 장보고 선단, 그들은 새로운 세계의 해상 무역의 한 축을 담당하고 있었다.

장보고선단 대양 항해의 비밀

-역풍을 뚫고 대양을 가로지르다

장보고는 일찍이 당나라에 건너가 무령군소장으로 활약하다 귀국, 1만의 군사로 해로의 요충지 청해(淸海:莞島)에 진(鎭)을 설치하고 휘하 수병을 훈련시켜 서남해안의 해적을 완전히 소탕한 인물이었다. 그 후 그는 신라와 당, 일본을 연결하는 삼각무역을 통하여 동북아의 해상무역을 독점하였다.

장보고 선단의 활동을 전하는 중요한 기록이 있다. 당에서 불교를 공부하고 일본에 돌아와 천태종을 전파한 일본 승려 엔닌이 쓴 '입당구법순례행기'가 바로 그것이다. 이 기록에 따르면 엔닌은 중국을 오갈 때 신라선(장보고의 선단)을 이용했다고 한다. 엔닌은 신라선이 파도를 헤치는 능력이 우수하여 일본에서도 신라선을 만들기 위해 많은 노력을 기울였다고 기록하고 있다.

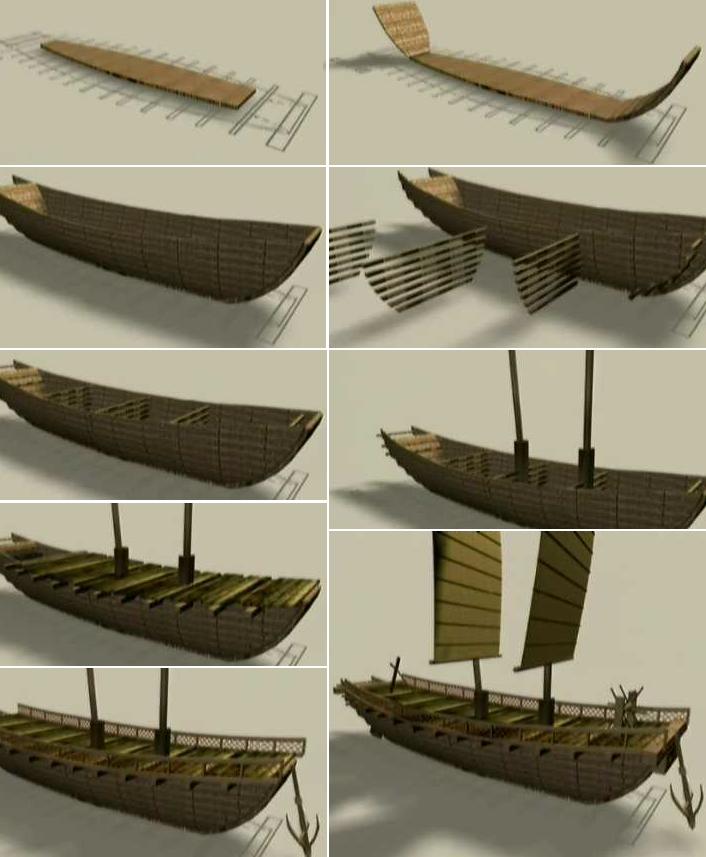

일본과 당을 오가기 위해서는 대양을 가로질러여 한다. 따라서 신라의 무역선은 강이나 하천, 연안을 항해하는데 적합한 평저선이 아니고 대양 항해가 가능한 첨저선이었을 것으로 추정된다. 바닥이 평평한 평저선은 왜란 때 우리 수군의 전선이 이미 입증했듯 얕은 바다에서 기동력있게 선회할 수가 있어 학익진과 같은 진법을 가능케 했다. 그러나 장보고 선단처럼 대양을 가로지르기 위해서는 높은 파도를 이겨낼 수 있도록 배의 중심 부분에 지지대를 놓은 V자형의 첨저선이 아니면 불가능하다. 엔닌의 기록에도 신라선은 파도가 동쪽에서 치면 서쪽으로 기울고 서쪽에서 치면 동쪽으로 기울었다고 되어있는데 이는 신라선이 첨저선이었음을 의미하고 있다. 또한 그 구조가 수밀격벽(배 내부에 좁은 간격으로 격벽이 있음)으로 되어 있어서 배가 파손되어도 파손된 칸만 밀폐시킨 후 바로 항해가 가능했다고 한다. 말하자면 비상항해가 가능했던 것이다.

그림 : 수밀격벽구조로 비상항해가 가능한 원리

그러면 배의 규모는 어떠했을까?

목포해양박물관에 소장되어 있는 신안선을 보면 3층건물 높이의 규모이다. 엔닌의 기록에 따르면 일본이 견당사를 보낼 때 신라선을 이용했다고 하는데, 150명의 인원과 조공품, 무역품 등을 실었다고 하니 신라선은 적어도 신안선 크기의 150톤 이상의 배였을 것으로 추정된다. 현재 동양에서 발견된 최대 규모의 무역선은 천주만 출토선인데, 길이가 35m이고, 200톤의 적재가 가능하므로 배의 무게까지 합치면 300톤에 달한다. 따라서 신라선도 신안선과 천주만 출토선 사이의 규모였을 것으로 생각된다.

전선이 아닌 무역선, 게다가 대양을 건너는 배라면 노를 사용하기는 어렵다. 그러므로 신라의 무역선은 사각돛이 2개 이상 달린, 노를 사용하지 않는 범선이었을 것이다.

범선은 바람으로 운항한다. 장보고 선단의 대양 항해에는 불가사의한 점이 있었다. 바람이 순풍이 아니라 역풍일 때 어떻게 항해를 했을까? 우리나라를 둘러싼 서남해안에는 하절기 6개월동안은 남동풍이, 동절기 6개월동안은 북서풍이 분다. 이른바 계절풍이라는 것인데, 엔닌에 따르면 신라선을 타고 21일만에 중국을 갔다왔다고 한다. 그렇다면 장보고의 선단이 역풍을 뚫고 운항을 했다는 이야기가 된다. 그것이 어떻게 가능했을까?

현대 요트는 삼각돛을 45˚까지 기울여 맞바람을 이용한 역풍 항해가 가능하다고 한다. 다만 배가 역풍에 밀리는 것을 방지하기 위해 요트 아래에 1m 크기의 킬(keel)이라는 것을 달고 그것을 이용해 부력을 일으켜 앞으로 나아간다고 한다.

그런데 엔닌의 기록에 따르면 좌초된 신라선 하부에 누아(피수판)라는 것이 있었다고 한다. 이는 킬과 같은 용도로 쓰인 것으로, 장보고 선단은 돛을 비틀어 측면풍을 이용 지그재그로 항해하는 방법을 터득하고 있었다는 이야기가 된다.

그림 : 누아를 장착한 배의 모습

장보고 선단의 대양 항해에는 또 하나의 미스테리가 있다.

원양 항해는 방향과의 싸움이다. 연안을 항해할 때는 연안의 지형과 섬 등을 이용하여 항해한다. 이를 지문항법이라고 한다. 그러나 망망대해를 가로 지를 때에는 지문항법으로는 불가능하다. 이 때 사용하는 것이 천문항법이다. 천문항법은 낮에는 해, 밤에는 달과 별을 보고 항해한다. 북극성과 북두칠성은 천문항법에 있어서 가장 많이 쓰이는 지표라고 할 수 있다. 그러나 천둥치고 비가 내리는 악천후 속에서는 이 천문항법도 무용지물이 된다. 즉, 천문항법만 가지고 대양을 가로지르는 것은 모헙이라는 이야기다.

그러면 장보고 선단은 어떻게 방향을 찾았을까? 배가 원거리를 항해할 때는 출발점에서 1˚만 틀려도 목적지에 가서는 큰 오차가 난다. 심한 경우 배가 엉뚱한 방향으로 가고 만다. 현대의 전문가들은 나침반 없이는 대양에서의 항해가 불가능하다고 보고 있다.

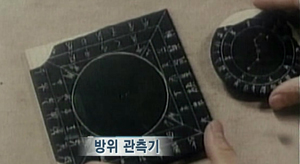

장보고 선단은 악천후에서도 항해를 했다고 한다. 장보고 선단이 나침반을 이용했는지는 현재 알 수 없다. 흔히 나침반은 11세기 중국에서 발명되어 유럽으로 전파되었다고 전해진다. 그러나 우리나라에서는 평양의 고조선 유적에서 방위관측기 같은 것이 출토되었고, 장보고 시대보다 200여 년 앞선 문무왕 때 자철광을 캐서 자석을 만들어 사용했다는 기록이 보이고 있다. 이로써 장보고 선단이 나침반과 같은 것을 이용해 항해했을 것으로 추측할 수 있다. 그러한 추측을 뒷받침하는 증거는 많다. 청동기 시대 고인돌이나 고구려 고분 벽화에 별자리가 그려져 있다던가, 고구려 장수왕 때 서해를 통해 중국으로 말을 보냈다는 기록이 나온다던가 하는 것들이다. 또한 중국측 기록에 '신라 선원이 없으면 배가 출항하지 못했다'는 것으로 봐서 대양을 건너는 신라인들만의 항해술이 있었음을 알 수 있다.

※ 범선이 역풍을 이용하여 전진하는 과학적 원리에 대해서는

부산광역시 요트협회 홈페이지의 http://www.busanyacht.co.kr/library/library03.html 에 그림과 함께 자세한 설명이 나와있습니다.

@ 나침반羅針盤

자기나침반의 원리는 11세기 송나라 심괄(沈括)의 ≪몽계필담 夢溪筆談≫에 최초로 기술되어 있으며, 오늘날의 자기나침반은 1302년 이탈리아인 조야에 의하여 제작된 것으로 알려진다.

고속회전의 자이로 축에 추를 달아서 지구 자전의 자전축을 지시하게 한 자이로나침반은 1906년 독일인 안슈츠(Anshuts,H.)에 의하여 창안된 것으로서 실용화되기 시작한 것은 1911년부터이다. 이 나침반은 진북(眞北)을 지시하는 힘이 강하기 때문에 자기나침반을 사용하기 곤란한 고위도지방의 항해에서도 사용이 가능하며 자기나침반 같은 편차의 결점도 보이지 않는 장점이 있다.

나침반의 기원과 관련해서 고대 중국의 문헌들을 살펴보면, 기원전 4세기 경 춘추전국시대의 문헌으로 보이는 '귀곡자(鬼谷子)'에는 "정(鄭)나라의 사람들은 옥(玉)을 가지러 갈 때, 길을 잃지 않도록 지남기(指南器; 남쪽을 가리키는 기구라는 뜻)를 가지고 간다."는 구절이 나온다. 근대적인 의미의 과학에 관한 저서라고 보기는 어려우므로 그것이 곧 나침반 발명을 의미한다고 생각하기는 힘들겠지만, 최소한 어느 정도 관련이 있을 것으로 추측할 수 있다.

나침반 이외에도 중국에서 만들어진 방위를 알려주는 장치로서 지남차(指南車)라는 것이 있는데, 이것이 나침반과 관련이 있는지에 대해서는 상당한 논란이 되어 왔다. 주나라의 주공(周公)이 기원전 12세기 경에 지남차를 발명했다는 얘기도 있고, 그밖에도 중국의 여러 과학자, 기술자들이 지남차를 만들었거나 개량했다는 기록이 있는데, 송사(宋史) 여복지(輿服志) 등에 나온 지남차의 구조를 미루어 보건대, 수레 위에 수직으로 세워 놓은 목제인형이 톱니바퀴 장치에 의하여 늘 남쪽만을 가리키는 것이지, 속에 자석이나 나침반이 장치되어 있는 것은 아니라는 것이 오늘날의 정설이다.

실=== History ===제=== History ===역=== History ===사=== History ===추=== History ===적

# KBS-1TV HD 역사스페셜 `장보고 선단의 비밀을 밝혀낸다'

지금까지 잘 알려지지 않았던 장보고의 배!

과연 장보고는 나침반을 사용했을까?

1200년 전, 장보고는 어떻게

거친 동아시아의 바다를 장악했을까?

해신, 해상왕 장보고!

과연 그는 어떤 배를 이용하여 동아시아 바다를 항해했을까?

장보고의 신라선형 범선 복원!

그 복원과정을 통해 드러나는

장보고 선박의 특징은 무엇인가?

1200년 전, 탁월한 항해술과 항로법으로 바다를 제패한

장보고 선단의 비밀이 밝혀진다.

▶ 전격공개! 장보고의 신라선형 범선 복원

- 해신 장보고, 그의 신라선형 범선은 어떤 배인가?

우리 역사상 바다를 무대로 대활약을 펼친 몇 안 되는 인물 중의 하나인 장보고! 과연 그는 어떤 배를 이용하여 해상 왕국을 건설했던 것일까? 또한, 일본 천태종의 창시자 엔닌, 그의 일기 곳곳에 담긴 장보고의 신라선에 대한 기록! 장보고의 신라선은 대체 어떤 배였기에 엔닌은 일기 곳곳에 그에 대한 기록을 남겼던 것일까? HD 역사스페셜에서 철저히 분석하는 장보고의 신라선형 범선! 복원과정을 통해 밝혀지는 장보고 선박의 특징은 과연 무엇인가? 엔닌 일기를 비롯한 기록에서 발견되는 장보고 신라선의 우수성! 거친 대양항해와 역풍항해까지도 가능했던 장보고 신라선의 독특한 구조를 철저히 분석해본다.

▶ 장보고 선단, 나침반을 이용했다?!

바다를 중심으로 동북아 일대의 광범위한 네트워크를 형성한 글로벌 CEO 장보고! 과연 장보고 선단은 어떻게 정확하게 방향을 잡아 목적지까지 갈 수 있었던 것일까? 지금까지의 기록이나 연구결과를 보면 장보고 선단이 나침반을 이용했다는 흔적은 발견되지 않았다. 그러나 육안 항법만으로는 항해가 불가능한 것이 사실, 게다가 낙랑고분에서 발견된 식점천지반, 이는 장보고보다 600년 앞선 시기, 이미 육지에서는 지남반(나침반)이 사용됐다는 것인데... 그렇다면 장보고 선단은 나침반을 이용했던 것일까? 탁월한 항해술과 항로법으로 바다를 제패했던 장보고 선단, 그들의 나침반 이용 가능성을 타진해본다.

▶ 글로벌 종합상사, 장보고 선단 - 숨은 주역들을 찾아라!

장보고가 해상 무역제국을 건설할 수 있었던 비결은 바로 그가 네트워크를 적극적으로 구축하고 활용했기 때문이다. 또한, 그 뒤에는 눈에 보이지 않는 장보고 선단의 숨은 주역들이 존재했기에 가능했던 것! 장보고는 재일 신라인 사회와 청해진, 그리고 재당 신라인 사회를 연결하는 네트워크를 구축함으로써 동북아의 해상 교역로를 단기간에 장악할 수 있었다. 즉, 장보고는 신라방을 역관으로 이용하고 사찰을 정보교환의 장으로 활용하여 오늘날 종합상사에 버금갈 정도의 강력한 정보력과 교섭력을 확보할 수 있었던 것이다. 서남 해안의 장도를 중심으로 동아시아 바다를 주름잡던 장보고 선단, 그 중심에 존재했던 장보고 선단의 숨은 주역들을 만나본다.

▶ 장보고 선단, 세계의 바다를 누비다!

장보고 선단이 취급했던 물품 중에 눈길을 끄는 것이 있다. 바로 거북 등껍질로 만든 대모, 그런데 이 거북은 현재 오만 지역에서 발견된다고 하는데... 게다가 무구정광 대다라니경과 함께 발견된 향료, 이 역시 아랍에서 건너온 것이라고 한다. 이는 당시 장보고 선단의 활동범위가 중국을 거쳐 서역 아랍까지 미쳤다는 것을 보여준다. 과연 장보고 선단의 활동범위는 어느 정도였으며, 그 세력과 재력은 얼마나 되었던 것일까? 1200년 전, 중국을 거쳐 해상 실크로드를 통해 서역 아랍까지 그 영역을 확대하고 있었던 장보고 선단의 비밀을 밝혀본다.

철저분석, 장보고 선단 대양항해 어떻게 가능했나?

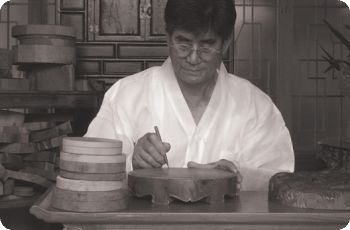

# 삶과 세상의 이치를 새기는 윤도장輪圖匠, 김종대 (출처 : 문화재청 블로그 / 글쓴이 : 문화재사랑)

공간 속에 사는 사람의 머물고 나아감은 방위로 결정된다. 그리고 그 방위는 지구의 적도를 동서의 횡으로 나누고, 자오선을 기준으로 남북으로 나누어 가늠한다. 항해를 하거나 원행을 할 때만이 아니라 음택(무덤)이나 양택(집터)을 정할 때도 우리 선조는 주역이나 음양오행사상에 따라 그 방위를 신중히 결정했던 것이다. 자력이 있는 철침을 가지고 그 방향을 정했던바, 우리가 흔히 부르는 나침반이 그것으로 예로부터 내려오는 명칭은 ‘윤도’라 부른다.

장마가 지나가고 한여름 더위가 기승을 부리는 정오 무렵, 고창군 성내면 산림리 낙산마을에 도착했다. 낙산 보건소 옆의 아담한 한옥과 현대식으로 지어진 2층 건물이 바로 목적지임을 직감할 수 있었다. 흰 모시 적삼 차림으로 아직도 소년처럼 풋풋한 미소를 띤 노인, 그가 바로 전통 윤도의 맥을 잇고 계신 김종대 선생(74세·중요무형문화재 제110호)이었다. 짙은 눈썹에 새치조차 별로 보이지 않는 빽빽한 모발, 뚜렷한 이목구비는 아무래도 선생의 연세를 의심하기에 충분했다. 땀을 흘리는 필자를 에어컨이 돌아가는 전수관으로 안내한 그는 시원한 음료수부터 권했다. 이어서 윤도에 대한 유래와 설명으로 인터뷰를 시작했다.

윤도의 유래와 ‘흥덕패철’

윤도는 24방위를 원으로 그려 넣은 풍수 지남침指南針을 말하는데 나침반羅針盤, 패철佩鐵, 나경羅經 등 다양한 명칭으로 불린다. 중국 한대漢代에 점을 치는 도구로 사용되었으며 우리나라에는 A.D 1세기경으로 추정되는 낙랑고분에서 식점천지반式占天地盤이라는 패철이 출토되어 그 유래를 알 수 있다. 식점천지반은 하늘과 땅을 상징하는 원반과 방반의 두 반으로 이루어져 있는데, 원반의 중심에는 북두칠성을 두고, 그 주위로 12간지를 기입하였다. 본격적으로 윤도가 사용된 것은 조선시대 들어와 풍수사상이 생활과 밀접해지고 일반화되면서부터인데 윤도라는 명칭은 조선 「선조대왕실록」에 처음으로 등장한다. 사대부들은 부채의 끝에 선추扇錘라고 부르는 작은 2·3층(윤도에 새겨진 동심원의 수)짜리 패철을 만들어 매달고 다닐 정도였다.

그러나 지금은 그 수요가 다해 지관이나 집안의 가보, 또는 장식용으로 일 년에 삼십여 건 정도의 주문만이 들어올 뿐이라고 했다. 원래부터 선생이 태어나고 사시는 낙산마을은 조선시대부터 윤도가 유명하여 ‘흥덕패철興德佩鐵’하면 명품브랜드로 인식되었다. (예전엔 이곳이 흥덕현이었다.) 마을 뒷산에 거북바위가 있는데 정확히 동서방향으로 누워있어 완성된 윤도를 그 바위 위에 올려놓으면 정확히 직각을 이룬다고 한다. 320여 년 전, ‘전씨’로부터 시작된 윤도 제작은 그 이후 ‘한씨’와 ‘서씨’를 거쳐 선생의 조부이신 ‘김권삼’이 대를 이었고 백부를 거쳐 선생에 이르기까지 3대째 가업을 잇고 있는데 선생의 아들이 전수생으로 기술을 익히고 있어 4대째 가업이라고 해야 옳겠다.

선생은 정읍 농고를 졸업하고 농협에 다니던 20대 중반 무렵 ‘네 사촌은 소질이 없으니 네가 가업을 이어야겠다.’라는 백부의 권유로 윤도를 시작했는데 정식으로 그 기술을 배운 것이 아니라 어릴 때부터 어깨너머로 본 것으로 그만큼의 기술을 쌓았으니 아마도 윤도장의 운명을 타고난 것은 아닐까. 전수생인 김종대 선생의 아들 역시 대한주택공사에 다닌다고 했다. 역시 윤도는 선생 집안의 가업임을 말해주는 듯했다.

윤도의 종류와 힘든 작업공정

전수관의 대부분은 전시장이라 부를 만큼 많고 다양한 윤도가 공간을 빽빽하게 메우고 있었다. 선추는 물론이고 거울을 단 면경철, 9층, 12층, 24층, 그 크기와 무게가 엄청난 32층의 윤도, 거북이 형상의 윤도 등 그야말로 윤도의 모든 것이 전시되어 있었다. 윤도 표면의 동심원 안에는 12지 24방위와 음양·오행·팔괘 등을 새겨 넣는데 층이 늘어날수록 들어가는 방위와 그 내용이 복잡해진다. 1층짜리엔 보통 480자가 들어가고 24층에는 총 6,000자를 새겨 넣는다고 한다. 그래서 24층의 윤도를 만들려면 보름 정도가 소요된다고 한다. “젊었을 때는 눈이 좋아 괜찮았는디 이젠 눈이 영 어두워서.” 그도 그럴 것이 윤도에 새겨 넣은 한자들은 매우 섬세하고 아주 작은 글씨였다. 만일 한자라도 틀리게 새기면 전면을 갈고 다시 시작해야 한다고 하니 고도의 정신집중을 요하는 작업임이 분명했다.

잠시 후 선생의 작업장으로 자리를 옮겼다. 창호 문에 마루가 깔린, 정갈한 작업장은 선생의 성품을 그대로 보여주었다. 바늘집게, 정, 활비비, 돌음쇠, 조각칼, 정간대, 송곳 등 50여 가지 도구를 사용하는 전통적인 수작업을 고수한다고 한다. 재료는 내구성이 뛰어난 대추나무로 윤도에 사용되는 것은 2~300년 된 것이어야 하는데 충북 제천에서 구해온다고 한다. 기계도 없이 일일이 톱으로 한 아름 되는 대추나무를 베고 둥글게 깎아 일일이 사포로 문질러서 윤도의 모양을 만드는 일차공정이 끝나면 제일 어려운 각자 작업이 기다린다. 하루 백 여자 남짓 밖에 불가능한 이 각자 작업을 마치고 다시 사포로 표면을 다듬어 백옥가루를 표면에 입히면 비로소 새겨 넣은 글씨가 흰색을 띠고 선명하게 나타난다. 각자 못지않게 어려운 기술은 바로 바늘의 중심을 고정하는 작업이다. ‘돌대송곳’으로 윤도의 정중앙에 구멍을 내고 가는 주석봉을 그 구멍에 세운 후 주석봉에 바늘을 고정한다. 이 모든 작업을 마친 후 뒷산 거북바위에 윤도를 올려놓고 기능적으로 문제가 없는지를 시험해보면 비로소 하나의 윤도가 완성되는 것이다.

윤도와 함께한 행복한 삶

요즘은 가격경쟁력에서 비교가 안 되는 공장제작의 중국산 윤도가 들어와 얼마 안 되는 시장마저 빼앗기는 형편이라고 한다. 이젠 돈도 되지 않는 윤도 제작을 후회하지는 않느냐는 필자의 어리석은 질문에 선생은 미소를 지으며 자신은 윤도를 제작할 때가 제일 행복하다고 했다. 그리고 그 행복은 대를 이어 선생의 아들에게까지 이어지고 있었다. 그는 또 올해 6월, 전북 익산시 금마면 미륵사지 유물전시관에서 있었던 윤도전시회에 많은 사람이 보여주었던 관심을 고마워하며 윤도에 올곧게 새겨 왔던 자신의 삶을 진정으로 자랑스러워했다.

그러한 선생의 모습을 보면서 선생이 윤도와 닮았다는 생각이 들었다. 그것은 일찍이 자신의 업을 발견하여 격랑의 세상 속에서 흔들리지 않고 한 길만을 걸어오신 선생의 지혜였다. 과연 우리는 지금 인생의 좌표를 잘 잡아가고 있는 것일까, 물질이 만능이자 가치로 자리매김한 시대에 나아갈 방향을 잃고 헤매고 있는 것은 아닐까, 하는 의문이 들었다. 윤도장 김종대 선생을 만나고 나오는 길은 8월, 강렬한 오후의 햇살이 가득히 쏟아져 잠시 어디로 가야할지 혼미했다. 우리 모두에게도 혼돈된 세상을 헤치고 나갈 수 있는 윤도가 진정 필요한 것은 아닐까.

식점천지반 式占天地盤 (출처 : 엠파스 백과사전)

별자리와 방위(方位) 등을 알려주기 위하여 만든 기기. 보통 원형인 천반(天盤)과 방형(方形)인 지반(地盤)으로 되어 있으며, 중앙축(中央軸)으로 두 반이 연결되었고 천반이 지반에 대하여 회선할 수 있게 되어 있다.

천반과 지반에 북두칠성 28수(宿) 등이 그려져 있고, 지반에는 10천간(天干)·12지지(地支)·28수·8괘 등이 그려져 있는 것이 보통이나 발견된 물품에 따라 상당한 차이가 있다.

우리 나라에서 발견된 식점반으로는 낙랑고분(樂浪古墳) 201호와 205호에서 출토된 것이 있다. 201호의 것은 천반의 반만이 있는 것으로 복원한 지름이 9.4㎝인 목태칠기(木胎漆器)이다. 205호의 것은 천반과 지반이 다 있고 거의 완전히 복원될 수 있는데 천반의 지름이 9㎝, 지반은 한변이 13.7㎝이다.

이들은 중국 감숙성(甘肅省) 무위현성(武威縣城)의 남방 66㎞ 지점에 있는 한대(漢代)의 고분에서 발견된 목태칠기 식점반과 매우 유사한 물건이다. 이 밖에도 황해도 고분에서 출토된 것이 평양 박물관에 보존되어 있다고 하며, 현재 경주 박물관에 보관되어 있는 석제의 원반 파편도 식점반으로 생각되고 있다.

이 경주박물관 소장의 것은 원반의 4분의 1만이 남아 있는데 반지름이 29㎝이고, 중심에 6줄의 방사선이 있고 그 끝에 있는 동심원주(同心圓周) 사이의 부분에는 그 방사선을 받아서 방위를 가리키는 자(子)·계(癸)·축(丑)·무(戊)·인(寅)·신(申)의 6자가 새겨져 있고, 그 밖의 칸에는 8괘 중의 하나가 새겨져 있다.

이것이 종전에는 방위판(方位板)으로 소개된 바가 많았으나 그 단면을 볼 때 회전하도록 만들어졌음을 알 수 있고 이것 역시 식점반의 일종으로 생각할 수 있다. 이것이 첨성대 근방의 민가에서 발견되었다는 사실도 첨성대와의 관련을 연상하게 하며, 다른 식점반과 같이 천문(天文)과 관련된 점복(占卜)에 사용되었던 것으로 생각된다.

<<천문학으로 알아보는 역사 클릭참조>> <<한사군은 한반도에 없었다. 클릭참조>>

5천년을 거슬러 올라가는 고인돌별자리 <<고려때도 ‘오로라’ 있었다 클릭참조>>

http://www.sciencetimes.co.kr/article.do?atidx=0000021716

<<하늘에 새긴 우리역사 - 고인돌에 새겨진 천문도 클릭참조>>

세차운동으로 고인돌 연대측정 가능 <<하늘에 새긴 우리역사 - 천상열차분야지도 클릭참조>>

http://www.sciencetimes.co.kr/article.do?atidx=0000021816

<<4대 발명품 종이, 화약, 나침반, 인쇄술이 모두 쥐나 짱... 클릭참조>>

<<잊혀진 땅 백제 22담로의 비밀 (동영상) 클릭참조>> <<왜왕실에 잠들고 있는 우리 사서들 클릭참조>>

<<역사스페셜 - 장보고 선단, 대양항해 어떻게 가능했나... 클릭참조>>

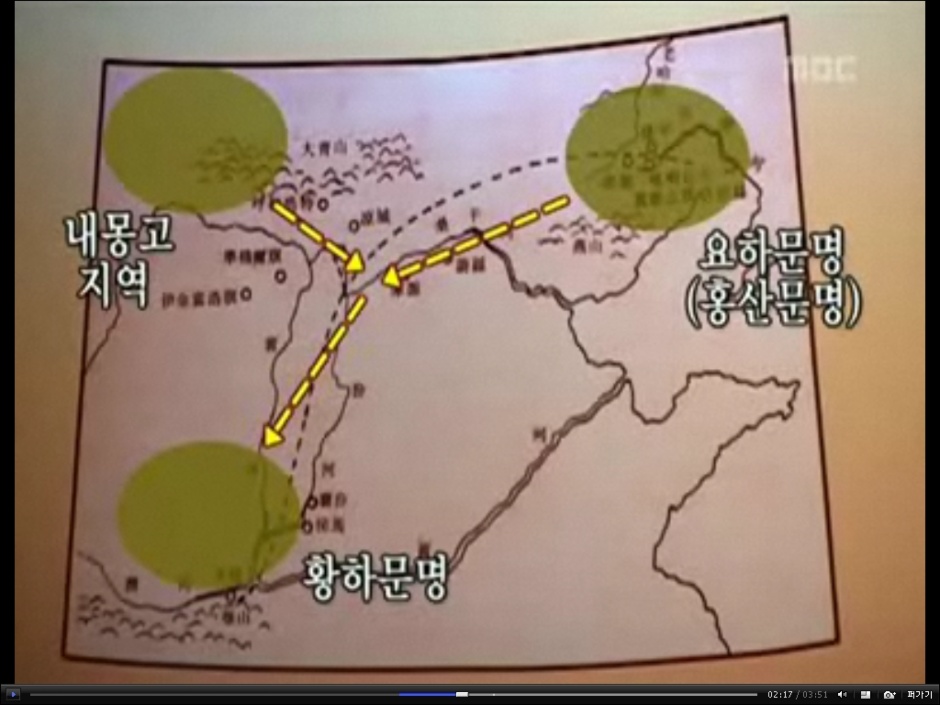

중국 내몽골자치구 적봉시 동북쪽에 紅山(홍산)이라는 산이 있다. 몽골사람들이 ‘우란하따(烏蘭哈達)’라고 부르는 이 붉은 바위산 인근에서 학계를 놀라게 한 거대한 제단(壇)과 신전(廟)`적석총(塚) 등 거대한 후기 신석기 문화가 발견됐다. 100여년 전의 일이다. 중국 요녕성과 내몽골, 하북성 경계의 燕山(연산) 남북, 만리장성 일대에 널리 분포된, 국가 체제를 완벽하게 갖춘 이 유적을 ‘홍산문화’라고 부른다.

◇홍산문화를 세상에 처음 알린 사람은 일본 고고학자 도리이 류조(鳥居龍藏)였다. 1906년 적봉 일대 지표조사를 하던 중 많은 신석기 유적과 적석묘 등을 발견했는데 동북지방과 만주, 한반도 일대에서만 발견되는 무덤 형태다. 1955년 이를 ‘홍산문화’로 이름 붙였는데 이후 1982년 요녕성 뉴허량(牛河梁)에서도 같은 유적이 대거 발굴되자 세계 각국 언론들은 ‘5천 년 전 신비의 왕국’이라며 대서특필했다. 이 일대는 현재 발굴작업이 계속되고 있으나 중국의 방해로 연구가 제대로 진행되지 못 하고 있다.

◇황하문명보다 앞선 서기전 4천500년~2500년경으로 추정되는 홍산문화는 통상 청동기 시대에나 출현 가능한 분업화가 이뤄진 국가형태를 띠고 있다. 특히 가면과 玉(옥) 장식 등에 곰 형상이 투영된 유물이 대거 발견돼 국내 학자들은 곰 토템을 지닌 웅족과 청동기 시대의 고조선 초기(고조선 중기 이후는 철기시대) 이전 한민족 원류 중 하나인 신석기 시대의 배달국 초기(한웅배달국 후기는 청동기시대)가 자리했던 곳이라고 주장한다. 즉 홍산문화는 단군조선 건국의 토대일 가능성이 높은 유적이라는 말이다.

◇2006년에 중국이 뉴허량 유적 등 35개를 중국의 세계문화유산 예비목록에 포함시켰다고 한다. 遼河(요하) 일대의 북방 신석기 문화를 중국 문명권에 편입하려는 중국의 探源工程(탐원공정)이 더욱 가속화되고 있는 것이다. 이에 국내 학자들은 “고조선과 부여`고구려`발해 등을 중국사에 편입하기 위해 요하 일대의 홍산문화를 중국문명권에 편입할 의도”라고 비난하고 있다.

◇30년 전 중화문명의 시발점을 앙소문화에서 하모도문화로 바꿔 재설정한 중국은 뉴허량 유적 발견 이후 홍산문화를 ‘요하문명’이라 부르며 중화 3대 문명의 시발점으로 부각시키고 있다. 漢族(한족)의 것과 엄연히 다른 동이족 문화인데도 과거 일제가 한 것처럼 한민족의 뿌리마저 잘라버리려는 역사왜곡 행위를 서슴지 않고 있다.

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (1) ~ (2) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (3) ~ (4) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (5) ~ (6) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (7) ~ (8) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (9) ~ (10) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (11) ~ (12) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (13) ~ (14) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (15) ~ (16) 클릭참조>>

<<기획특집, 코리안루트를 찾아서 (17) ~ (18) 클릭참조>>

# 동아시아 바다를 지배한 사람들 - 노, 키, 나침반을 발명한 백제인

(출처 : 烈帝의 21세기 한국역사 )

이 글은 김성호 박사의 '중국진출 백제인의 해상활동 천오백년(맑은소리, 1996년)'에서 발췌한 것입니다. 김성호 박사님은 1983년 '비류백제와 일본의 국가기원'을 통해 삼국사기 백제 온조왕 본기의 이설, 광개토태왕의 비문, 일본서기 등을 근거로 한 비류백제의 실재를 주장하여 주목을 받았던 분입니다. '중국진출....'을 통해 김성호 박사님은 중국 25사에 나타나는 주산군도의 해민들의 정체를 구명하고 이들이 백제유민들로 명나라 때까지 동아시아 바다를 실제로 지배한 해양세력임을 밝히고 있습니다. 이 글은 그 가운데 극히 일부를 발췌하여 제가 덧붙인 것입니다.

1. 바다의 주인들

고대인에게 바다는 두려움과 미지의 세계였다. 18세기, 동력선이 개발될 때까지 바다는 대대로 전문지식을 이어온 특정 家門이나 집단의 전유물 이었으며, 인도로 가는 해상로를 개척할 때까지 유럽의 귀족들은 베네치아 상인들이 공급하는 향신료를 원산지 가격의 1,000배 이상을 주고 사다 먹었다.

유럽에서 대양을 항해하는 것은 왕실의 후원을 등에 업고 목숨을 거는 국가적으로 엄청난 이득을 남길 수 있는 벤처산업이었다. 향신료 가격은 금값에 필적할만 하였다.

그렇다면 아시아의 바다를 지배한 주인공은 누구였을까?

왜구와 임진년의 침략으로 유명한 일본일까? 아니면 중국? 그도 아니면 먼 가야왕국까지 공주를 시집 보낸 인도였을까? 정답은 바로 백제왕국과 그 유민들이다.

2. 오랑캐의 배

고대 동아시아의 배는 바닥모양과 추진체에 따라 크게 선(船)과 박(舶)으로 나눈다. 船은 바닥이 평평하고 배 옆의 도(櫂)를 저어 전진하는 카누와 같은 형태로 강과 운하를 항해할 수 있는데, 舶은 흰 돛을 달아 바람을 이용하고 배 꼬리에 노(櫓)를 달아 전진하며 바닥이 뾰족해 파도를 해치고 대양을 항해할 수 있는 배로 중국인들은 이것을 '오랑캐의 배'라고 불렀다.

AD1세기부터 AD15세기까지 무려 1,500년간 아시아의 동쪽 바다를 백제(유민)들은 이런 배를 타고 지배했고, 그들이 남긴 흔적은 지도에서 보듯이 동 아시아 곳곳에 남아있다.

이들은 명나라를 건국한 태조 주원장이 이전 왕조들과 달리 자신들을 명나라 지배 안에 강제 편입하려 하자 목숨을 걸고 300년간 싸우다가 대부분 고려, 일본, 필리핀, 대만, 인도차이나 반도 등으로 흩어지게 되었다.

우리가 흔히 화교로 알고 있는 이들이 사실은 중국인이 아니라 바로 명나라의 海禁政策에 대항하여 싸우다 피신해간 사람들이고 이들은 대부분 백제유민들의 후손이었다.

3. 주산군도의 백제인

이들은 양자강 하구 항주만 입구에 있는 주산군도라는 섬을 중심으로 동아시아의 바다를 지배했고, 그 문화는 멀리 사라센까지 전파되었다.

9세기에 사라센 여행가인 이븐 후르다드베와 마우스디는 이 땅을 일러 "이 나라는 Syla(신라)라는 나라로 금이 많고 경관이 아름답고 땅이 기름져 모든 것이 충족된 아름다운 나라"라고 묘사했고, 10세기에 '알 이드리시'와 14세기에 '앗 다마시키'라는 사라센인은 "신라는 6개의 섬으로 이루어진 나라이며 그 곳 주민들은 개의 사슬이나 원숭이 목걸이도 모두 금으로 만들었다"라는 기록을 남겨, 이들이 말한 신라가 통일신라가 아니라 주산군도의 백제유민들이 세운 해상왕국임을 나타내고 있다.

4. 나침반을 발명한 백제인